✩文教委員会①【有効ないじめ対策の実施を求める請願】

○吉田こうじ 委員長 (2)受理番号12 有効ないじめ対策の実施を求める請願を単独議題といたします。

最初に、追加署名の提出がありましたので、区議会事務局次長から報告をお願いします。

◎区議会事務局次長 本請願につきましては、6月22日付で115名の追加署名の提出があり、合計で150名になりましたので、御報告いたします。

○吉田こうじ 委員長 新規付託でありますので、執行機関の説明を求めます。また、報告事項(9)令和4年度いじめ認知解消の状況についてが本請願と関連しておりますので、併せて説明をお願いいたします。

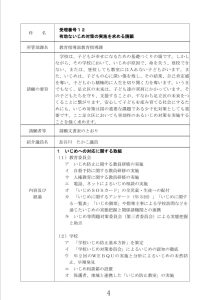

◎教育指導部長 恐れ入ります、請願・陳情説明資料の4ページをお開きください。

件名、所管部課名は記載のとおりでございます。

請願の要旨でございますが、実効性のあるいじめ対策を実施することを求めるものでございます。内容及び経過のところを御覧ください。現在いじめに対応する取組でございますけれども、教育委員会の方では、いじめ防止に関する研修、自殺予防、人権教育、こういった研修のほかに、電話やネットによるいじめ相談の実施、それから全児童・生徒向けにいじめSOSカードの配布など実施しております。その他、いじめに関するアンケート年3回を実施しまして、実態把握と関係所管との連携でこちらを対応しております。

学校の方でも、学校いじめ対策委員会等でこちらいじめの把握をしているほか、WEBQUの実施などによって未然防止や早期発見に努めております。その他保護者向け、地域向けのいじめ防止教室の実施を行っております。

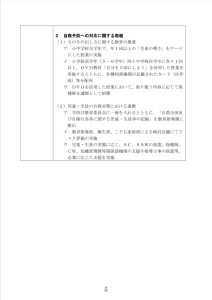

5ページを御覧ください。

こちらは自殺予防に対応する取組でございます。SOSの出し方に関する教育の推進ということで、全小・中学校全学年で年1回以上、命の尊さをテーマにした授業を実施しております。また、各相談機関が記載されたようなカードを配布しております。児童・生徒の自殺対策における連携とございますけれども、自傷行為などを把握した場合には、教育指導課、それから教育指導部だけでなくて、衛生部、子ども家庭部とも連携をいたしまして、検討会議を開いてリスクの評価を実施した上で関係所管と対応しております。

続きまして、報告の資料に移りたいと思います。

文教委員会の報告資料19ページを御覧ください。

令和4年度のいじめ認知・解消の状況についてでございます。1番のところで表にしてございます。太枠の中、令和4年度のいじめの合計件数、①のところでございます。4年度は8,932件ということで、昨年度よりも増加をしております。一方で、年度内に解消した件数でございます。②のところで6,685件、こちらは逆に件数が減っております。解消率とございます。74.8%となっております。こちらの要因等でございますけれども、これまではコロナ禍で様々な事業などが縮小しておりましたけれども、教育活動が通常の形式に戻ってまいりました。児童・生徒同士が関わる機会が増えまして、認知件数が増加したものと考えております。一方、いじめの解消の状況でございますけれども、こちらはコロナ禍で児童・生徒の対人スキルが育まれていないということが影響しているものと思っております。今後の教育活動を通じまして、ソーシャルスキルを身に付けていくような対策をとってまいりたいと思います。

20ページでございます。

今後も、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいります。

○吉田こうじ 委員長 それでは、質疑に入ります。

何か質疑ありますか。

◆ぬかが和子 委員 まず最初に、事務局に質問させていただきたいと思っているんですが、受理番12と13と15と、この請願について同じ団体から出されておりまして、本会議の中では長谷川議員が自らが立ち上げたと語っていた団体によって出されている請願なんですけれども、具体的にお話を聞きたいと私思いまして、この議会の制度を使いまして、当事者の方に御連絡をさせていただきました。そうしたところ、その人は単なる連絡先だから、私では分からないと言われたんです。何でそうなったんですかと聞いたらば、3つ出されている請願について、それぞれ似ているようだけれども、全然違うわけです。分野が。それぞれ責任者、担当者がいるんですと、その名前を書こうとしたら、同じ団体なので同じ人の名前を書いてくださいと言われて、つまり連絡係みたいな人の連絡先を書いたというわけなんです。その結果どうなったかというと、その方では分からないので、もう慌てて、でも連絡してくださって一番の当事者の方からお話は最終的には聞くことができたんですけれども、その辺では事務局での取り扱い方というのは今後是非改善していただいて、問い合せしたときに一番ちゃんと分かる人、別に代表者じゃなくて、連絡先だったら分かる人でちゃんと登録するようにしていただきたいと思っているんですが、どうでしょうか。

◎区議会事務局次長 会の代表者を教えていただかなくてはいけないんですけれども、今ぬかが委員おっしゃっているとおり、連絡して状況が分からなければ意味がございませんので、しっかりお話を聞いて、こういうことがないようにしっかりやってきたいと思います。

◆ぬかが和子 委員 では、中身の質問をしたいと思うんですけれども、この請願で言われている数字と、今報告資料で言われているいじめの認知解消数というのに大きな差があります。これはどういうことなのか、分かるように説明していただきたいんですが。

◎教育指導課長 今報告で挙げさせていただいている8,900件というのは、子どもからいじめられていますという申出以外にも、こういうのを見たということであったり、けんかであったり、教員がこれはいじめに当たるということで指導したという全ての件数がこの8,900件の中に入っています。教育ビジョンの中に入っている300名と38名というのは、アンケート項目の中で今現在いじめに遭っている人はというところで聞いている項目になります。なので、そのアンケート調査をしたその日に「現在いじめられています」と言った子たちがこの人数です。なので、この1年間の数字とは大分乖離があるというのは、そういうことだと感じております。

◆ぬかが和子 委員 今この法律でいじめというのの定義については、正に今言われたように、いじめられていると実感していれば、それはもういじめになるんだよと。つまり、よくあるのは昔ちょっと見た、いじめているんじゃないかなと思ったら、いや、ふざけているだけ、いじめにならない。そう勝手に決め付けるんじゃなくて、それでつらいと思えば、もういじめなんですよと。そういうことで、国の方でも法律も改正されていて、そういう中で正しくつかもうよと。そして解決していこうよということが、先ほどの8,900件とか、そういう数字で、私はこれは悪いことじゃなくて、きちんと認知する、きちんとつかんで対処するというのは大事なことだろうなと思っているんです。

一方でもう一つ、不登校との絡みで、不登校のお子さんの大体4人に1人はいじめがきっかけだといわれているんです。だけれども、文部科学省の方で毎年やっている問題行動調査ではそうなっていないと。やっぱりそういうところで、子どもたちの実態というのをしっかりつかんで対処しなきゃいけないんじゃないかと思っているんですが、どうでしょうか。

◎教育指導課長 おっしゃるとおり、不登校に限らず、様々なところで、要はいじめであったり、人間関係で苦慮している子どもたちたくさんいます。今、教育指導課の方では、このいじめの認知8,900件というのを、要は、学校から挙げるときに全部一覧表をつくっています。例えば2か月、3か月継続しているものであったり、教員の目から見て、これは介入しないととても収まらないなと思う事案であったりとか、そういうものは指導課も絡んで聞き取りをしたり、実際学校に行って教員の指導を見たりとかしています。なので、様々な方向に、例えば不登校などにいかないように、事前で、いじめの途中でちゃんと解決をするというのに一番今、力を入れているところでございます。

◆ぬかが和子 委員 この請願で私、本当にそうだなと思ったのはアンケート。いじめアンケートで、アンケートを正直に書くためには、アンケートに書いたことが原因でいじめを受けないという、そういう心理的な保障が必要と。この辺はどうお考えですか。

◎教育指導課長 最初、このいじめアンケート等が出てきたときに、教室でみんなにアンケートを配って書いてというのが横行していました。ただ、それは人の目があったり、先生が目を通すというところがあって、やっぱり書けない子どもたちがたくさんいます。なので、足立区では封筒に入れて家庭で書きましょうと今現在しています。ただ、これでもまだ不十分です。なので、今子どもたちが持っているタブレットの中で回答できるようにしています。ただ、その中に重要事項を書き込むことは非常に子どもたちも怖いと思いますので、まずは、何か相談事がありますか、いじめられていますか、トラブルがありますかということに対して、「はい」というのを答える場をつくり、そのあと、しっかり紙だったり、聞き取りだったり、いろいろな方法を使って丁寧に聞いていきたいと今考えているところでございます。

◆ぬかが和子 委員 本当に大事なことだと思います。確かに封をして提出をする方式だけれども、それでもまだ十分じゃないという認識の下に取り組んでいっていただきたいと思っているんです。その中で、請願の項目の中であった部分で、子どもたち自身がいじめ問題の解決、すみません、タブレットが固まりました。子どもたち自身が子ども主体のいじめ防止活動を実施していただきたいという点では、本当に足立区には優れた実践があると思うんです。また、多様性尊重ということも書かれているんだけれども、やはり前提として、人がお互いを認め合える、人の違いを認め合える、そういうことが非常に大事だろうと。そういう点では、どちらの分野でも足立区ではすばらしい実践が私はあると思っているんです。今でも絶賛している方いらっしゃいますけれども、辰沼小学校の取り組みというのはテレビでも報道されていて、子どもたち自身がいじめをなくし隊、隊員の隊です、をつくって、そして子どもたち自身がいじめゼロの学校にしようよという取り組みをしたというので、非常に評価されていたと思うんです。それから人権を、人間を大事にするという点では、鹿浜菜の花中学校の性教育です。性と命の教育です。そういう中で、人が生きているということの大切さというのが本当によく分かって、私そのときの校長先生の言葉が忘れられなくて、この授業をやった後というのは子どもたちが優しくなると言うんです。やっぱりそういう実践がほかの学校にも是非広がるように取り組んでいっていただきたいと。なかなか、そういう専門家がいないと広がらないとか、いろいろ言われるんだけれども、やっぱりそういうものを広げていっていただきたいんですけれども、どうでしょうか。

◎教育指導課長 おっしゃるとおりでございます。ただ、また怒られてしまうかもしれないんですけれども、やはりいじめの主体的な子どもたちの取り組みであったり、命の安全教育、かなりやっぱり教員の腕がないとなかなか難しいことはあります。ただ、子どもたちが主体的に考えるというのは本当に大事なことで、それがテーマがいじめであろうと、性教育であろうと同じであり、今本当に小・中学校に教育指導課から言っているのは、子どもたちが自ら考えて動ける環境をつくりなさいというのを言っています。中でも今、中学校は校則についてようやく自分たちで考えて、自分たちの意思でこういう学校の決まりにしようという動きが出てきました。これをきっかけに様々な分野にそのノウハウを生かしながら小学校にまで影響していけるといいなと考えております。

◆たがた直昭 委員 私からポイントだけ伺いたいと思います。ここにいじめの先ほど人数が出ておりまして、増えた数が500人ちょっと、減った数が300人ということなんですけれども、私は今回単純にこの資料で見させていただいているんですが、ここにいろいろな要因として書いてあるんですけれども、区教委としてこの数字をどう捉えていますか。

◎教育指導課長 まず、いじめの件数が増えていることに関しては、やはり活動が増えてきたことによって子どもたちの接触が増え、コロナ禍で3年間本当にマスクをして、友達同士しゃべらないように、活動も体が触れないようにしてきた中で、今どんと始まって、様々本当はスキルアップしておかなければいけないところが上がっていなかったんだなというのが一つ。それから、解消率が減っていることについては、子どもたちのスキルが足りないというのもありますけれども、多くはやっぱり教員の解決するすべというのが3年間空白になっているので、そこのスキルも非常に落ちてきているのかなというので懸念しております。

◆たがた直昭 委員 確かにこの3年間は非常に空白というか、大事なときだったかと思うんですけれども、これから検証していく上で、いじめがこれだけ増えました、増えたから、次は減らす方向にするためにはどうすればいいかとか、増えた原因とか、やっぱりそこが一番大事だと思うんです。やっぱりアンケートを取ってこれだけ増えましたと。増えたから、次はどうしたら減るようにしていくのか、また増えないようにしていくのか、この辺は当然次の手法で様々検討されているかと思うんですけれども、ここにいじめに対する対応の取組、例えば電話とかネットによる相談、この辺については、状況的にはいかがですか。

◎教育指導課長 電話であったり、ネットであったり、様々いじめの相談は来ます。これに関しては、例年と比べて劇的に増えているかというと、そういうわけではないんですけれども、毎年コンスタントにありますので、ここはしっかりやっていきたいなと思っております。あと、周知方法も、まだまだこれでは不十分だなと思いますので、広くネットでもあるよ、電話でもあるよというのが言えるように心掛けていきたいと思います。

◆たがた直昭 委員 正にそのとおりだと思うんですけれども、先だって、ある中学1年生のお母さんから友人のあれから電話がかかってきまして、友人がいじめを受けていると。どうすればいいんですかということでこっちに来たので、取りあえずネットとか、電話がありますよということで、最終的にはいじめの110番ということで教えました。そうしたら、いじめを受けた保護者が非常に親切丁寧に対応してくれて、最終的には校長先生と担任とで随分うまくいったんですけれども、それ以降はまだ聞いてないんですけれども、そこまで母親もとっても安心していたんです。ただ、校長、担任が知ったからといって、そこから次のステップが今度どう解決するかということがむしろ一番大事なところで、そこまで行くことじゃなくて、次が本当に解決の策だと思うんですけれども、その辺については、解決的な部分でいかがですか。

◎教育指導課長 少なくともネット、電話等で、教育指導課の方に上がってきたいじめに関しては、重い、軽いを問わず、必ず後追いをしています。なので、校長、担任の方に指導を入れまして、こういう解決方法をしなさいと指示した後に、その後どうなりましたかというのは、直後にまた連絡を入れ、必要があれば指導主事を派遣して、実際担任から話を聞く、もしかすると、よくなってなければ、保護者と校長、担任が会う場に教育指導課の職員が入って、一緒に解決をしていくというふうにして、最後まで見届けているところです。

◆たがた直昭 委員 正にそれが大事だと思うんですけれども、最後に、報告事項で毎月各校からのいじめの報告を受け、その中で解決に時間が掛かるケースが増えており、教員は解決まで粘り強く指導しているということなんですけれども、ここの解決に時間が掛かるケースが増えているという部分だけ説明をお願いしたい。

◎教育指導課長 この解決に時間が掛かるというのは、要するに「ごめんなさい」「いいよ」というのができないということです。なので、許せない子たちが増えている。併せて、許せない保護者が増えている。どんなに謝ってもらっても、この子とは一緒には登校させられません。転校させてくださいというところまでいかないと、なかなか収まりがつかない。なので、そこを何とか説得していくというところでかなり時間が掛かっているところであります。

◆たがた直昭 委員 分かります。正にそこで最近私が知っているケースでは、子ども同士のいじめの中で、今度は親が入ってきて、親同士が今度ここでいろいろやっているというケースがかなり聞いておりますので、その辺は認識していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

◆長谷川たかこ 委員 先ほどぬかが委員の方からも話がありました。幾つか重なります。

文部科学省のいじめと不登校の関係に関する調査においては、子ども対象の調査では不登校のきっかけの25%はいじめということで調査結果が出ています。学校対象の調査においては、不登校になった要因におけるいじめの把握は0.5%だったというところで、やはり不登校というのは子どもが当事者であるので、子どもの聞き取り調査のほうが正しい結果だろうということをやはり専門家などは見ております。

学校は不登校といじめの関係を全く正しく捉えていないのではないかという点で、まず、アンケートの記入については封筒に入れてとか、今タブレットでという話もでましたが、そもそも、担任の先生との相性もよくなく、例えばコロナ禍この3年間教員のスキルが落ちていて、人材育成ができていないという中でいえば、新人の担任のなかには、いじめが起きたときにきちんと対応できないという状況が多々あるのではないかと感じる次第です。

実際にいじめを受けたという保護者からお話を聞くと、正にそういうところが問題点ではないかと思いました。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 初任の先生に限らず、ベテランであっても、やはりいじめ、トラブルに対してうまく対応できないことというのは多々あります。なので、学校の方に教育指導課から口酸っぱく言っているのは、組織で必ず対応しなさいというのを言っています。なので、一つのクラスで起こった1件のトラブルにおいても、学年、それから生活指導部、それから学校全体と話を広げていき、みんなで解決をしていく。1人の担任に任せないというのを鉄則と今しております。

◆長谷川たかこ 委員 いつも八尋教育指導課長にはお世話にはなっていますけれども、いじめ当事者の保護者のお話によると、担任の先生と話ししても全くらちが明かないとおしゃっています。副校長、校長が入っても、副校長と校長に温度差がある、さらに対応がうまくいかないとか。そういうところでいつも課長にお力をお借りしておりますが。

ある意味、丁寧に捉えるとするならば、子どもたちにとってアンケートを書いたら担任の先生に行くんじゃないか、学年主任の先生に行くんじゃないか、そこはばれないように、学校の中で第3の機関をつくっていただくのがベストではないかと思います。

そして、子どもや保護者に周知啓発をして、「安心してください、こういうところできちんと組織として対応するところがあるんですよ」ということをお示しいただければ、子どもたちも保護者も安心して、いじめが実際に起きたときに初動の段階で、子どもたちも素直にいじめをきちんと学校にお伝えすると事につながっていくのではないかと思います。

そのように仕組みを変える事はいかがでしょうか。

◎教育指導課長 正に先ほどお話ししたのがそこでありまして、今まで封筒で集めていた、これは担任が封筒を集めて、校長のところに持って行きという作業をしていたんですけれども、タブレットに替えることによって、子どもたちから直接指導課に集まるようになります。なので、学校を介さずに、教育指導課の方にいじめのイエス、ノーが集まってくるという仕組みに変えようと考えております。

◆長谷川たかこ 委員 それは子ども達、保護者は御存知なんですか。

◎教育指導課長 まだ周知しておりませんので、そこは保護者、子どもたちに伝わるように工夫して周知していきたいと考えております。

◆長谷川たかこ 委員 そうですね、そこをしっかり周知しないと、いつもいじめの問題が起きたときに、保護者の皆さんが口々に担任の先生はとか、副校長がよくないとか、校長がという話になって、教育指導課の方につながっているという話は一度も聞いたことがありません。是非、徹底して周知啓発をしていただくと、劇的に変わっていくと思います。迅速にご対応をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育指導課長 間もなくタブレットでのアンケート調査が始まりますので、それまでにはしっかり周知をして、安心してアンケートに答えられるようにしていきます。

◆長谷川たかこ 委員 それと先ほどもぬかが委員がおっしゃっていましたけれども、3番の子ども主体のいじめ防止活動についてです。辰沼小学校の仲野校長先生がすばらしい活動をされていました。校長が代わると、多分この活動は今辰沼小学校ではないかもしれないと思ってみたりしています。継続していますか。そうですか。

多分その力量がすごく必要だと思います。全区的に広げていただきたいと要望させて頂きます。

法教育、ソーシャルスキルトレーニング、法教育という部分の拡充も是非していただきたいという点と、教職員のいじめ防止対策推進法、このガイドラインを遵守するような手だてという点についてはコロナ禍もあって、多分乏しいというところではあるかと思われます。是非拡充していただきたい。諸々の要件がありますが、いかがでしょうか。

◎教育指導課長 本当に辰沼小学校の取組はいいことですので、校長会などで周知を再度しまして、本当に子どもたちが自主的に取り組める、だから同じものじゃなくても、似たような形で子どもたちが立ち上がれるような仕組みをつくっていきたいなと思っております。また、スキルであったり、そういうところは今まで特別活動、要は、お当番とか、係活動、委員会活動というところが主となってくるんですけれども、そこでしっかりみんなとのことを考えて、こういう動きをしなくてはいけないよというのを教えている、正にそれがスキルの教育ですので、そこもしっかりやっていく。法に関しても、先ほどの教員のスキルもということもありましたけれども、コロナ禍でも研修で、オンデマンドで、教員にはそういういじめの法律であったりとか組織的対応はやっていますので、続けて、コロナが明けましたので、対面でもしっかりやっていきたいと考えております。

○吉田こうじ 委員長 他に質疑ございますか。

◆伊藤のぶゆき 委員 簡明に1点だけ。いじめ、様々対策していると思うんですけれども、私、気になっているのが1点だけあるんですけれども、多分皆さんもそうなんですけれども、子どもたちが、学校で今マスクを多分各々の環境でしていると思うんですけれども、今言ったように、ソーシャルスキルがなくなってきたとかという話の中に、人の顔色をうかがうということがあるように、人の顔を見ながら、大人の顔を見て、友達の顔を見ながら学ぶことはすごい大切だと思うんです。それが今、子どもたちが大体マスクしています。正直なことを言うと。ここにいる皆さんもそうですけれども、今コロナが増えてきたとか、終わったとかというそういう大人の事情は別として、子どもたちがマスクをし続けているということに関して、多分してないことによっていじめがあったりとか、していることによっていじめがあって、多少の数字はあると思うんですけれども、そろそろこれ教育委員会として、びっしりルールとして決めていってあげないと、小さい子どもの頃から人の顔色を判断しないで育ってしまうということが、それが、少なからずいじめにもつながっていってしまうのかなと思っているんですけれども、それについてはどう考えていらっしゃいますか。

◎教育指導課長 今もう水泳指導も始まりましたし、熱中症も怖いので、極力マスクを外して活動しなさいというのは今でも言っております。ただ、絶対しちゃ駄目だという、こういう限定的な言い方はやっぱりできないので、要は個人の自由に任せますというところで今こうなっていると思うんですけれども、私は最近学校訪問して兆しが見えてきたなというのがありました。以前、コロナ禍のときに見に行ったとき、中学生が自画像を書いて、自分の目標とかを絵に描いて廊下に貼り出しているんですけれども、全部マスクが描いてあったんです。顔に、自分の自画像に。ものの見事にほぼほぼ全員がそうしていました。でも、最近回ると外れています。自分の顔、マスクはしているけれども、自画像にはマスクが消え始めている。なので、このまま実際のマスクも外れていったらいいなと考えております。

◆伊藤のぶゆき 委員 ルールを決めるというのはなかなか難しいでしょうけれども、結構これ大きな問題だと思うので、早急に、僕個人としては、教育委員会が、例えば学校の行き帰りぐらいだったらマスクはしなさいよ。授業中は外しましょうよとかというのを明確化してあげたほうが、子どもたちに任せますとか、大人たちに任せますだと、これやっぱり3年間マスクし続けた、小さい子どもたちにとってはめちゃめちゃ将来的に大きな影響が出るんではないのかなと思っていますので、多分いろいろ悩んでいるとは思うんですけれども、これなるべく早く足立区としては明確化してあげて、やってあげたほうが将来的に子どもたちの能力に大きな差が出てしまうんじゃないのかなと思うので、今日最初ですので、要望として言っておきます。

○吉田こうじ 委員長 他に質疑はございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○吉田こうじ 委員長 質疑なしと認めます。

各会派の意見をお願いします。

◆くじらい実 委員 継続でお願いします。

◆たがた直昭 委員 継続でお願いします。

◆ぬかが和子 委員 採択を求めたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 継続でお願いします。

○吉田こうじ 委員長 これより採決をいたします。

本請願を継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査といたします。