✩文教委員会⑥:タブレットを利用したアンケートを取ることを提案・「明日を変えるためには、今やっていないことをやりましょう」辰沼小学校元校長仲野繁先生のお言葉【有効ないじめ対策の実施を求める請願】

○吉田こうじ 委員長 (2)5受理番号12 有効ないじめ対策の実施を求める請願を単独議題といたします。

前回は継続審査であります。

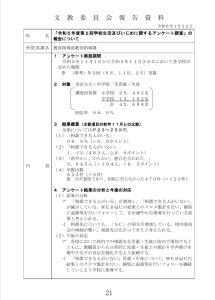

また、報告事項(9)令和5年度第2回学校生活及びいじめに関するアンケート調査の報告についてが本請願と関連しておりますので、併せて説明をお願いいたします。

◎教育指導部長 恐れ入ります。報告資料の21ページをお開きください。本年度2回目の学校生活いじめに関するアンケート調査の御報告でございます。

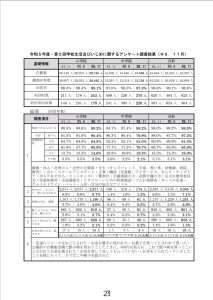

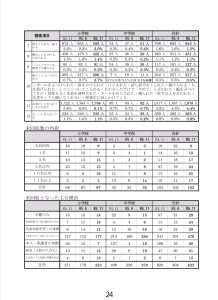

1回目は6月に実施をいたしまして、この議会でも御報告をしております。今回2回目になりまして、項番3のところで、前年の11月、1年前との比較をしております。こちら御覧ください。

まず、(1)のところでございます。抜粋でございますけれども、相談できる人がいるというのが、前年と比較しまして0.9ポイント増加をしております。反対に、相談できる人がいないというのは、同じ割合で減少しているものでございます。

4)のところでございます。未提出者、このうち、不登校等で回収に至らなかった件数が470件ということで、前年11月よりも129件増加をしております。

アンケートの結果の分析、項番4でございます。こちら相談できる人が増加しているというのは、WEBQUなどの結果とクロス集計を行いまして、個別に面談等でフォローして、きめ細やかな指導を行っている結果というふうに考えております。またイのところで、相談先につきましても、スクールカウンセラーの項目が増加しております。校内委員会等の体制が整い、サポート体制が整いつつあるというふうに考えております。

(2)今後の対応でございます。教職員とも日常的に児童・生徒と関わりまして、声掛けを行うなどの対応を強化するようにいたしたいというふうに考えております。

この調査の結果の詳細は、23ページから25ページの方にお載せしておりますので、後ほどお目通しをいただければと思います。

また、本請願の中で、辰沼小学校の取組が委員の方からも御質問などをいただいているところでございます。

こちら先週の月曜日、1月の15日、辰沼小学校の元の校長と意見交換を行いました。その中で、この辰沼小でこういった対策を行った経緯、背景などをお聞きしたほか、先週の水曜日、1月17日になりますが、現在の辰沼小学校の様子を、学校の方に訪問いたしまして聞き取りをしたところでございます。

今後、こういった取組も含めまして、どのような展開を図っていくかというのも、次回の文教委員会で御報告できればというふうに考えております。

○吉田こうじ 委員長 それでは質疑に入ります。

質疑はございますか。

◆たがた直昭 委員 いじめ件数は増加傾向ということで、今回は、相談できる人がいるが0.9ポイント上がって、できる人がいないということが0.9ポイント下がったということなんですけれども、先ほど教育部長の話の中でも、きめ細やかな指導を行っている結果ということなんですけれども、もう少し具体的にお願いしたいと思います。

◎教育指導課長 例えばなんですけれども、WEBQUなどで支援が必要であるとか、ちょっと孤立しているところがあるかもしれない、そういう状況があった場合には、個別に面談や言葉掛けをしながら、要は困り感を引き出すということをやっていますので、そういうのが地道なところで結果に出てきたのかなと。

あとは、SCとの関係というのが、やっぱり時間を大事に関係性がよくなってきていますので、相談がしやすい状況になりつつあるというところもあるのかなというふうに考えております。

◆たがた直昭 委員 相談環境等々あると思いますので、その辺はやはりしっかりと体制を整えていただきたいんですけれども、これ毎回お話が出ている中で、相談、回答の中で、その他で、例えばペットとか人形とか自分の好きなアイドルが、ここもいつも入っているんですけれども、その辺の傾向性というのは、特には変わっていないでほとんど一緒かと思うのですけれども、これについての見解を改めてお願いします。

◎教育指導課長 その他の部分なんですけれども、やはりその子にとって、ペットであるとか人形であるというのがすごく心のよりどころになっている場合、そこに話をしてすっとしているんだということであって、ただ、それと実際の相談とはちょっとやっぱり切り分けて考えていかなくてはいけないかなと思うんですけれども、ここでいう相談ができるというので、自分がこのペットだったりというのは、選択しているというところはしっかり大事にしていかなくてはいけないかなというふうに考えております。

◆たがた直昭 委員 そのとおりで、思春期の世代ですので、やっぱりメンタル的にきちんと、自分はペットでも相談していると、それで満足するのもいいと思うし、ただ、やはりきちんと相手というのも必要かもしれませんので、その辺はしっかりと気配りをしていただきたいと思います。

あともう1点、先ほどお話が出たのですが、回収に至らなかった470件ということで、これは非常に増えているかと思うんですけれども、この辺の実情もお願いします。

◎教育指導課長 以前からもここについては非常に課題意識を持っていまして、例えばポスティングであったりとか、タブレットを持ち帰っている、持ち帰らせていますので、タブレットに回答できるようにと様々手を尽くしているんですけれども、やはり一度不登校になって長い期間出てしまうと、なかなかもうそこに、アンケートに答える気力も薄れているのか、また保護者の、要はその学校に対する関心度というのも減っていっているのかな。

なので、そこにどうアンケートを回収するというよりも、どう家庭とつながっていくかというところをまずやっていかなければ、この問題を解決しないかなと思っております。いろいろなアプローチの仕方まだあると思いますので、考えながら学校と相談していきたいと思います。

◆たがた直昭 委員 最後もう1点。

今回不登校、回答に至らなかったというのが極端に突出してすごい数字が伸びているということで、非常に残念ながら、もうやっぱり、今後、先ほど教育指導課長が言った対策で取り組んでいただきたいと思うんですけれども、区が把握している不登校と、このアンケートの不登校者の体質というのは、大体イコールとして考えてよろしいんですか。

◎教育指導課長 そのように考えております。

◆たがた直昭 委員 しっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

◆佐藤あい 委員 すみません。今、たがた委員からの質問の中で御回答があった、保護者の学校への関心の低下というお答えありましたけれども、ちょっとその件について伺いたいのですが。

まず保護者の学校への関心の低下となると、学校に来ていない不登校の状態で、登校させるというところに対して意識が低くなっているということなのでしょうか。

◎教育指導課長 そこは個々によって大分違うとは思うんですけれども、例えば、保護者の方もかなりメンタルで厳しい状況になっていて、子どものことより、まず自分のことということになっていたりとか、あとは、不登校になって、例えばフリースクールであったりとか、ほかの今、手だてが増えてきていますので、そこでもう満足して、学校はいいよというところもあったりするのです。なので、そこをどのように、でも時期によってどんどん変化していくものですから、しっかりそこは連携取りながら、連絡を取っていきたいなというふうには考えております。

◆佐藤あい 委員 フリースクールなど、ほかで満足ができているというところで、お子さんがきちんと、学びの場というところだったり、居場所というところがあるのであればいいのですが、そういったことがなくて保護者も関心が低いという状況になっていくと、よりお子様の状態というのがすごく心配になりますので、より気を付けて見ていっていただきたいなと思います。

あともう1点だけ、すみません。相談先SCの項目が増加しているというのはとてもよいことだなと思うのですけれども、こちらの学校別でSCの相談という項目で、回答している子が増えている、多い学校とそうでない学校というのは、学校別で検証というのはされているのでしょうか。

◎教育指導課長 そこで何かこう不具合があるかというとそうではなくて、例えば年度によってSCが異動で切り替わるタイミングがあるので、そうなるとなかなか子どもたち、すっとは相談に行けない。なので、そこが低くなっているとは感じています。そういうところも、通信を出しながらSCが努力しながらやっている場面もありますので、もしそういう相談件数が低いところがあれば、教育相談課と連携して、要は状況を確認したりとかはしていきたいというふうに考えております。

◆佐藤あい 委員 是非お願いします。そういった新しいSCだからとか、そういった理由が見えているのであればいいかもしれないです。そこに対してまたアプローチはあるのでしょうけれども、実際に学校側だったりの、SCに対して相談できるよと、相談しやすい学校と、そうでない学校、学校自体も活用がしきれていない学校もあるなというふうに感じておりますので、そういった部分では、学校別の細かな検証とフォローというのを是非していただきたいなと思います。こちらは要望で大丈夫です。

◆長谷川たかこ 委員 1月15日に、橋本こども支援センターげんき所長、それから森田教育相談課長、岩松教育指導部長、それから仲野元校長先生とぬかが委員、それから私と意見交換させていただきました。ありがとうございます。

仲野元校長先生から、やはり本質は、どうしたら子どもたちから「いじめをなくすことができるか」ということを考えさせることが必要だというお話がありました。辰沼小学校で以前行われていた内容について、文部科学省から、「以前、仲野元校長先生がなさっていたいじめ防止対策というのを、是非ともパッケージ化したい」という申し出を文部科学省か受けているとのお話でした。

とても印象的だったのは、大人になってからハラスメント・DVなどが職場であったときに、本人たちはどういうふうに行動をするのか、教えをしっかりと小学生の頃からやっていった方が良いとのお話が仲野元校長先生からありまた、子どもの行動というのは環境によって変わり、2割の人間が変われば全体が変わるんだよというお話もございました。

辰沼小学校では、声掛けパトロールやいじめ反対を可視化することに意義を設けており、不登校には、いじめというのも隠れてありますよというお話も同時にありました。

文部科学省では、いじめ、不登校の中にいじめが起因しているというのが、小学校では0.4%、中学校では0.3%。これらを当事者から聞くと、小学校では25.2%、中学校では25.5%がいじめに起因していたというデータがあるので、是非とも、仲野元校長先生からは、不登校のお子さんたちに対するアンケートをしっかり取ることをご要望されました。

また、役所では個別具体的に対応は細かくやっていると思うのですが、もっと全体の支援を是非ともやっていただきたいという話がありました。タブレットが子どもたちに導入されていると思うので、そういうツールを使ってアンケートを取ることをお願いしたいと思います。来年度早速やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育相談課長 お子さんのアンケートを検討させていただければと思います。やり方等もいろいろやるのであれば、あると思いますので、実施時期については、今すぐにはお答えできないのですけれども、検討させていただければと思います。

◆長谷川たかこ 委員 辰沼小学校の地域で、いじめサミットを開催されました。

私もそのとき文教委員会だったのでよく覚えていますが、仲野元校長先生曰く、自分が辰沼小学校を去ってしまった後、先生方は一生懸命やってくださっていると思うけれども、毎日しっかりメンテナンスをしていかないといけないのだとおっしゃっています。自分が去った後に、いじめが辰沼小学校では減っていっているからそこで安心をしていたら、結局また元に戻ってしまうと危機感を持っていらっしゃいました。

1月17日に執行機関が辰沼小学校に聞き取りをしてくださったということで、今後に活かす取り組みが期待できますが、以前のようにサミット化して見える化をされ、子どもたち一人一人にブレーンストーミング、みんなで考えて行動するというアクションを是非やっていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導部長 現辰沼小学校に聞き取りをいたしました。今でも、少し形は変わっておりますけれども、継続がされているということが分かりました。元校長のお話でも、ポイントは一つ。子どもたちが自分で考えて、自分で行動に移すというのが一番のポイントかなというふうに思いました。

今、長谷川委員からサミットの御発言もありましたが、大人がこういったものだよというふうに用意するのではなくて、それが子どもたちの考えで自発的にサミットということならば大歓迎でありますけれども、こちらから用意するというのは、ちょっとまた趣旨が違ってしまうのかなというふうに思います。

ただ、いずれにしても、この良い取組を皆さんに知っていただくことも大事ですし、ほかの学校でも恐らく子ども主体の取組というのはあると思いますので、そういったものを共有して見える化というところは大事かなというふうに思っております。どういう方法でやるか、今後きちんと検討していきたいというふうに考えております。

◆長谷川たかこ 委員 仲野元校長先生から言われたお言葉では、「明日を変えるためには、今やっていないことをやりましょう」というお言葉をいただきました。

今発言した内容を検討していただきながら進めていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

◆ぬかが和子 委員 最初に、このアンケート調査結果のところで質問させていただきます。調査項目の9番で、やはりといいますか、パソコンやスマホ、携帯での嫌がらせ、これがもう増えてきているということ。それから、友達がいじめられているのを見たという人がかなり増えてきているというのを、私、着目しまして、その辺についての対処とか対応とか、どうお考えか、お伺いします。

◎教育指導課長 まず、パソコンやスマホでのいじめというところです。ここについては、やはり嫌なことを言ったりとか、言われたり、SNSに書き込まれたりというところがやっぱり多くなってきていると、肌感覚でも思います。そこについては、もう本当に、ネットリテラシーというぐらいの話ではなくて、やっぱり子どもに、相手の立場に立ってどう思うのかというのをしっかり伝えていかなければいけない。

だから、そういう単発的なものではなくて、やはり道徳教育であったりとか様々なところで、人の気持ちというのをしっかり考えながらやっていくというのを併せてやらなければいけないと思います。当然、パソコンの使い方、ネットの使い方というのも強化していきたいというふうに考えております。

友達がいじめられているのを見たというところが増えているというのは、やはり目に見えるトラブルも増加してきているであろう。だから、ここについては2点考えていまして、1点が、やっぱり教員の目から見て、どのような子どもたちがどのような状況にあるのかというところを、いま一つ強化していかなければいけない。もう1点は、子ども同士の仲、言いやすい環境、要は窓口であったりとか、そういうところも含めて強化していきたいというふうに考えております。

◆ぬかが和子 委員 今、御答弁いただいたことそのものは大事なことだと思うのですけれども、私も先ほど長谷川委員言われたように、仲野元校長先生のお話を一緒にお伺いして、正に、こういう状況だから、子どもたち自身がどういじめをなくしたいかということを考えていくということが大事なのだろうと。仲野元校長先生が言った中で、実際にこれは、実は子どもの権利条約の具体化なんですよなんてことも言っておられながら。

要は、辰沼小学校のTKR、キッズレスキューというのは、辰沼小学校のキッズレスキューだと。だから、ほかの学校に単純にキッズレスキューを当てはめることが大事なのではないんですよと。全部学校によって違うだろうし、大事なのは、子どもたち自身に、このいじめなくしたいよねと思う人がいるわけですよ。そういう人たち、なくすためにはどうしたらいいんだろうねと、子どもたち自身に問いかけて考えてもらって、そして、なくしたいと思う人を増やし、それを見える化する。それが、いい意味での同調圧力といいますか、いじめいけないんだよという流れにしていくということが、先ほどのスマホ、ネットでのいじめなんていうのは、先生たち、私はまずこれで感じたのは、先生たちに見付かりにくいいじめなわけですよ。だとしたら、子ども同士でそういう学校を、辰沼小学校のようにどうつくっていけるか、ここが鍵になるのではないかと思っているんですが、どうでしょうか。

◎教育指導課長 おっしゃるとおりでございまして、各学校で、辰沼小学校がやっていたのとはまた違うんですけれども、それぞれ子どもたちがどう動けばいいのかとか、子どもたちの意見を吸い取ってこういう活動をしようというのは、もう根付いている学校がたくさんあります。今、その詳細を調べているところなのですけれども、そういうところももうちょっと見える化をして、全校でこういう取組がいろいろな学校でやられているのだなというのを見せながら、更に子どもたちが自主的に活動できるような場をつくっていきたいというふうに考えております。

◆ぬかが和子 委員 そのときにやっぱり、だから単純に道徳教育とかネットリテラシーとか、そういう、それ否定しないけれども、そういう問題では私はないなと思ったのです。いい行動をする、行動規範として正しい子どもが増えるか、増えないかという問題でもなくて、子ども同士で話し合って、どうやっていじめなくしていこうと。こうしたらいいよねという議論や、子どもが主役になって発意したことを学校が生かす、そういうことができている学校増えていますか。そういう目で見てみるとどうなのか、お伺いしたいのですが。

◎教育指導課長 まだまだそこに至っていない学校は多いです。ただ、ないこともないです。しっかりそこができて、できようとしている学校もありますし、そういうふうに子どもたちが自発的に動いて、それを後押しするような取組も出てきています。なので、先ほど申しましたように、可視化をして、なぜ、どうしたらそういうことができるのであろうかとか、この発達段階の子どもたちはどのレベルが合っているのか、そういうところも見えるようにしたいというふうに考えております。

◎教育長 私も辰沼小学校行きまして、先生からお話を伺って、今、ぬかが委員がおっしゃられた、子どもたちが、この活動を実効性があるものにするためにはどうしたらいいのかというのを、子どもたち同士で話し合っているのですね。だから、上から言われてやるということではなくて、正に自発的に、自分たちで考えて自分たちで行動している。それを見える化をして、ほかの学校でも同じように押し付けるのではなくてということ、進めていかなければいけないんだなということは深く感じたところでございます。

◆ぬかが和子 委員 そうなのです。似たようなことをやっているように見えても、学校でこれ正しいからこれやりましょうではなくて、子ども自身を主役にして議論したり問いかけたりしながら、その取組を大人である先生たちが後押しする。学校や教育委員会が後押しをすると、そういう流れをしっかりつくっていただきたいというふうに思っているのですね。

それと、先ほど教育指導部長の方からも、正に子どもたちが自分で考え行動するということでの取組の共有化というのも図っていきたい、教育指導課長もそう言われましたけれども、やっぱり取組ができているとは言っても、そういう実践例というのが意外と知られていない。ましてや、仲野元校長というか辰沼小学校の取組は、過去の産物ではなくて、正に今生きるものでもあるという点では、サミットまでもしいかないにしても、やっぱり学校の先生たちに、こういう取組で頑張れている学校がありますよという交流とか、それからそういう関係の方の講演とか、そういうのは是非、すぐできることだと思うんですよ。まず、だから子どもサイドではなくてもいいから、大人サイドでもいいから、まずそういうふうに学校側がそういう認識に立てるような、そういう取組を是非やっていただきたいのですが、どうでしょうか。

◎教育指導部長 今の御意見も踏まえ、子どもたちが自主的に考えたものをどう後押しできるか、検討してまいります。

◆伊藤のぶゆき 委員 私からも、項目の9番、パソコンやスマホの嫌がらせの件なのですけれども、これ見ていてすごいと思ったのですけれども、この間ちょっと御縁があって、情報モラルの授業を小学校と中学校で各1校ずつやってもらったときに、今、携帯を持っている方という方で、持っているということで手を挙げているの見ていたんですけれども、中学生は結構持っていたんですよ。中学校1年生は結構持っていたんですけれども、小学校5年生はそんなに持っていなかったんですね。

このアンケートを見ると、中学校の数字が少なくて、小学校の数字が多いじゃないですか。人数が多いのは当然なのかもしれないのですけれども、6月の時点は少なくて11月の時点が増えるという流れなんですけれども、これまず、小学校のこのスマホ、パソコン、携帯の嫌がらせというの、当然ですけれども、今貸与しているタブレットによって行われているわけではないんですよね。

◎教育指導課長 タブレットだと、すぐにそういうのが見つかって、それこそ子どもたちから声も上がりますし、教員も指導できます。ただ、ここで出ているような案件というのは、恐らく個人の携帯であったり、スマホであったりというのが圧倒的に多いというふうに感じております。

◆伊藤のぶゆき 委員 では、この小学校、中学校は持っているからそれも多いのかなと思いますけれども、小学校に関しては、個々で持っている携帯電話とか、ほぼ携帯電話なのでしょうけれども、そこに対するいじめの数がここに載っているということでいいですよね。

この間そこを見ていて思ったのですけれども、小学校5年生の授業を見ていたときに、携帯電話とか、パソコンとか、SNSについて、その授業をしてもらっていたのですけれども、メールがどういうふうに相手方に届いて、どういうふうに拡散されるかという授業をしていたんですね。それは、携帯から携帯に飛んでいるのか、それともどういうふうに飛んでいると思うというと、大体サーバーに入るじゃないですか。サーバーに入って携帯に飛ぶ、そういったことというのは当然で、小学校5年生は分からないで、それは、すぐに拡散されてしまうんですよという話をしていた後に、今度、中学生やったときに、多分、中学生は著作権とか肖像権の話から入っていたのですけれども、どうも中学校1年生も、そこの話は難しいと。ですので、小学校5年生に近い話をしていたら、中学校1年生の子たちもほとんどその内容が分かっていなかったんですよ。今、それこそAIが進んで、これは人が描いた絵ですかとか、パソコンが描いた絵ですか、メールはどういうふうに飛びますかということが、中学校1年生、携帯電話を持っている中学校1年生、ほとんど分かっていなかったというのが、結構衝撃だったんですね。

それでちょっと前、教育指導課長に少し相談というか言わせてもらったんですけれども、この情報モラル、さっき言った道徳というのは全部大切なことなんですけれども、情報モラル、情報の道徳ですよね。これについて、今後区というのは、情報モラルの教育についてはどういうふうに考えていらっしゃるのかなというのは、ちょっとお聞きしたいのですけれども。

◎教育指導課長 これはしっかり練っていかなくてはいけないところなんですけれども、すみません、私は肌感覚なんですけれども、今、もしかしたら逆転現象が起きつつあるのかなと思っています。というのは、今の中学生が育ってきた中でのスマホのあり方と、今の小学生が育ってきた中でのスマホのあり方、多分大分違うと思います。

今、スマホとかSNSでのトラブルというのは、実は小学校の中学年でもたくさん上がってきています。なので、家庭によっても差がありますでしょうし様々だとは思うのですけれども、どんどんどんどん年代が低い子の方がスマホの扱いは慣れてきている。要は仕組みも分かってきているという状況が今あるのではないかと。なので、もっと早めに、ネットリテラシーだったりとか、そういった話をしていかなければいけない時期に来ているかなというふうには感じております。

◆伊藤のぶゆき 委員 おっしゃっているとおり、私の年ぐらいだと、小学校、中学校の子どもたちを持っている保護者が多いんですけれども、本当に携帯とかパソコン使って、全然知らない人たちとやり取りして、全然知らない人たちとゲームして、全然知らない人たちと電話してというのは、本当に当たり前のようにやっているんですよ。だから、ちょっといじめの話につながっていくかどうかあれなんですけれども、これ本当に早い段階でそこに対して手を出していかないと、当然それがいじめにもつながるでしょうし、事件にもつながると思うのですね。

ですので、これに関しては足立区も精神的にしっかりと、要は、多分1回授業をしたぐらいでは分からない。では、それを踏まえて扱ってみて、1年後、2年後にどうなっていくかということもしっかりと検証していかないと、多分我々が思っている以上に、子どもたちがSNSとかネットを使ってのことというのは、当然いじめにもつながっていくと思いますし、今後大きな問題にもなっていくと思いますので、しっかりと検討していっていただきたいなと思います。

要望というか、これからまた、私、代表質問の方でもさせてもらおうと思っているんですけれども、やっぱり分からないじゃないですか。この間私、高一の娘が学校に行きたくないと言い出しまして、どうしたのと話をして、いろいろあったんでしょうね。そしたら、何か相談できる人なんかいないのと、親がしゃべっているのだから相談できるのでしょうけれども、お父さん、お母さんにはある程度しゃべるけれども、「私、YouTubeで小さな猫と赤ちゃん見て癒やされているから」と、言ったんですよ。そうすると、さっきの話になってくると、それこそ何に人は癒やされて、何に心が穏やかにされているかというのが分からないので、そういうところも私たちが勉強していかなければいけないのかなと思いますので、ちょっと話外れましたけれども、こちらは要望として、また新たに質問はさせていただきますのでお願いいたします。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○吉田こうじ 委員長 質疑なしと認めます。

それでは、各会派の意見をお願いいたします。

◆くじらい実 委員 今、アンケート調査の報告でも、相談できる人がいるというのが増えたという、0.9ポイント増えたというのも本当、それは喜ばしいことだと思うと同時に、また、未提出の不登校で回収行かなかった件数が増えているというところは危惧しなければいけないところかなと思っております。今、答弁もあった辰沼小学校との意見交換もされたということなので、また今後も議論は必要かなと思いますので、継続でお願いいたします。

◆たがた直昭 委員 継続でお願いします。

◆ぬかが和子 委員 採択でお願いします。

◆長谷川たかこ 委員 採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 継続でお願いします。

○吉田こうじ 委員長 これより採決いたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手多数であります。よって、本請願は継続審査と決定いたしました。