✩文教委員㊵【不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願】【不登校未然防止事業を足立区全小・中学校で行うことを求める請願】

(5)5受理番号15 不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願、また、(6)5受理番号36 不登校未然防止事業を足立区全小・中学校で行うことを求める請願、以上2件を一括議題といたします。前回は継続審査であります。

また、報告事項(11)東京都バーチャル・ラーニング・プラットフォーム事業についてが本請願と関連しておりますので、併せて説明をお願いいたします。

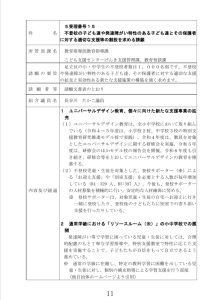

◎こども支援センターげんき所長 恐れ入ります、報告資料の30ページをお開きください。東京都バーチャル・ラーニング・プラットフォーム事業についての御報告でございます。

所管部課名は記載のとおりでございます。

令和6年度から、東京都バーチャル・ラーニング・プラットフォームを活用しますという御報告になってございます。

項番1でございます。事業の内容です。

(1)概要ですが、東京都がオンライン上の仮想空間を提供し、その仮想空間を私ども足立区が使用するということになっております。

(2)東京都と足立区の役割分担でございます。今申し上げたとおり、東京都は、その場をというか、その仮想空間を提供するということになっておりまして、かつオンライン支援員を配置して子どもたちの操作をフォローするというのが役割になってございます。

イです。足立区です。仮想空間上で担当教育相談員、チャレンジ学級、あすテップの指導員が指導しながら子どもたちに使っていただくというのが役割分担になってございます。

費用に関しましては、令和6年度は無料と聞いてございます。

区で行う支援内容に関しましては、まずは1年目でございますので、いきなりアバターというのもなかなか難しいのかもしれませんので、そういったオンラインの授業配信、グループワーク等でまずは活用してまいりたいと考えてございます。

対象者、予定でございますけれども、チャレンジ学級、あすテップへの通級が不定期、来なくなったり、来なくなりがちだなという子たちを対象と今考えておりまして、おおむね30人から40人を現時点では想定してございます。

期待される効果としましては、このアバターを使って、その次のチャレンジ学級等へのステップになればいいなと、私どもとしては考えております。

32ページをお開きください。

1枚だけですけれども、プラットフォームのイメージが掲載してございます。こんなイメージのアバターを活用してやっていくということでございまして、その下です。今回このバーチャル・ラーニング・プラットフォームを活用しますのは、この表の上の方のチャレンジ学級、あすテップということになってございます。

○吉田こうじ 委員長 それでは質疑に入ります。

何か質疑はございますか。

◆長谷川たかこ 委員 ユニバーサルデザインの教育についてです。情報連絡2ページにユニバーサルデザインに関する研修を行ったということで、綾瀬小学校及び谷中中学校の教員、アドバイザーなどが実践報告をされたとの事でした。この御報告をお願いしたいと思います。

◎こども支援センターげんき所長 この研修のモデル校、令和5年度までモデル校5校でやっておりました内容を各学校から集まっていただいて研修を行ったということでございます。ここに記載のとおりですけれども、発表は綾瀬小学校と谷中中学校の発表を行っておりまして、綾瀬小学校は、特別支援教室と通常学級の連携、テーマは です。谷中中学校の方はポジティブな行動支援のことを学校として発表していただいたということになっております。

◆長谷川たかこ 委員 私も綾瀬小学校と谷中中学校には視察に伺いまして、ユニバーサルデザインの取組についていろいろとお話を伺ってきました。施策提案をさせていただいて、今年度からモデル校5校だったのが全校に広がるということで、それを受けて研修とかもしていただいていると思うのですが、請願にもあるわけですから情報連絡ではなくて、これは報告事項で載せていただいて、この請願のときに報告していただきたかったのですが、なぜ情報に回ってしまったのでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 まずは、現所長としておわびいたしますということなんですけれども、私が着任したときにはもう既にこれで走っておりまして、このようになっています。ごめんなさい。その答弁になります。

◆長谷川たかこ 委員 是非、これはずっと施策展開をさせていただいている中で、請願でも書いてあるところなので、こういうものは情報連絡ではなくて、今後、報告事項の方に載せていただき請願と関連付けて、報告事項で流していただきたいと思います。

いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 以後気を付けたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 ありがとうございます。今年度から、全校実施です。

ユニバーサルデザインの教育、小・中学校の方でよい取組として、今後も更にステップアップした取組になってもらいたいと思っております。お願いいたします。要望です。

不登校の問題で、これも政策提案をさせていただき、伊興中学校で彰風ルームを新設していただきました。それが昨年の末になります。現在、伊興中学校の不登校児童が50名位いるということで、お部屋もあるということでした。前任の校長からは、登校サポーターの増員をお願いされました。現状、午前だけれども、午後まで付けていただき、彰風ルームで給食が食べられるようお願いをしたいとのことでした。また、午後から登校サポーターが付いた状態で自主学習をしながら部活につながるというような形で、学校に来れる選択肢を広げてもらいたいとのお話もありました。

不登校ぎみの子ども達が学校に来れる仕掛け・チャンスを与えていただきたいんだという御要望も頂きました。このことについては、予算特別委員会でもお話しさせて頂きました。今年度、是非それを実現していただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育相談課長 前任の教育相談課長から、時間延長の要望があるということは承っております。引き継いでおりますので、やっていただける登校サポーターの都合にもよるかと思いますが、現在の会計年度任用職員の任用制度の規定がある時間の中で柔軟に対応していきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 よろしくお願いいたします。

伊興中学校のように、不登校、それから行き渋りの生徒たちが五十数名いるという学校はほかにもあると思われます。伊興中学校のように、彰風ルームのように整備できる学校もあるかもしれません。積極的に教育委員がアプローチしていけば、設置できる学校はあるはずです。伊興中学校もモデル化して、来年度もっと輪を広げて不登校未然防止のお部屋が広がるようにしていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育相談課長 長谷川委員のおっしゃるとおり、そういったお部屋がいろいろな学校に広がればいいと私も思っているところですが、まずはその登校サポーターの見守りのスタッフの人員を確保しなければいけないという課題もございますので、あと、各学校でそういったお部屋をつくる余裕があるのかというところも併せて検討していきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 待っているだけだと全然手が上がらないと思います。今、現状取組をしている未然防止の取組は、本当にすばらしい取組です。是非校長会などに畳みかけて、やりましょうという声掛けと、実施につながるかの調査もして頂きたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育相談課長 校長会の場を通じて、いい事例については横展開していきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 この事例を知っている保護者の方々から言われることは、メリットとしては学習支援が1番大きいです。未然防止という教室で、学習支援の予算も付くわけですから、できる学校を増やしていく。そうすると、不登校で学力が低下しているお子さんたちにも救いの手がいくわけです。このような形で展開を広げて頂き、令和8年度に向けて全中学校において、未然防止教室の拡充を行って頂きたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導部長 長谷川委員がおっしゃっているのはSSルームのお話かと思っております。ただ、全校展開というところに向かって、もちろん私たちも一生懸命頑張ってまいりますが、部屋の確保と、何よりも1番ネックなのは人材の確保でございます。やはりただお勉強を教えるだけでなくて、進路の相談ですとか、生活に関する御相談というのも乗りながらとなっておりますので、そういったところも踏まえながら拡大していきたいと思っておりますが、令和8年度すぐに全校化と言われると、もう少し長い時間掛かってしまうように、今のところは考えております。

◆長谷川たかこ 委員 全てができる方をそろえるとなるとすごく時間が掛かると思うので、適材適所というところで、1番は学習支援です。学力の低下で悩んでいる保護者とお子さんがとても多いというのは感じているところ。その部分で有償ボランティアで大学生にその役を担っていただくと良いかと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育指導課長 実際にそういう大学生の方が来てくださればそれにこしたことはないんですが、私も3月まで自分が学校にいるときに、かなりの大学生、有償ボランティア、無償ボランティアでやっぱりやっていましたが、どうしてもそういう方たちは御自分のお勉強、自分の学業がやっぱり最優先ですので、そういったときに、不登校のお子さんが学校にSSルームに来たときに、その学生がいないということで、心のショックがあったり、そういうこともありますので、やはりその辺の支援する大人は慎重にそこはやっていかないと、逆にそこの部屋に行っても、大切な時間と心というのは変わってきますので、人材というところは教育指導部長も答弁しましたが、慎重に検討させていきたいと思っています。

◆長谷川たかこ 委員 確かに。心に負荷が伴ってしまうといけませんが。そういう考え方もあると思いますが、いろいろな手法があると思います。

是非、研究をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

◆ぬかが和子 委員 このメンバーでの恐らく委員会、今期これが最後かなと思うので、改めて質問させていただきたいと思います。

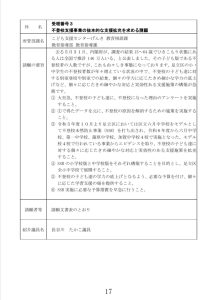

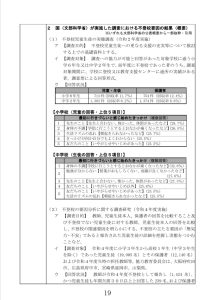

不登校児、大体1,100名といわれている中で、あすテップとかチャレンジ学級、それから居場所を兼ねた学習支援の施設を使った不登校児の居場所、それから今だと家庭教師です。それからもっと言うと、今回報告あった、これからですけれども、こういうものを利用されている方々は、大体それぞれ何名ぐらいなのかというのを、まずお伺いしたいです。

◎教育相談課長 令和4年度の実績になりますけれども、不登校児童・生徒が令和4年現在で1,162人おりまして、そのうち、あすテップに行かれている方が大体20人程度、チャレンジ学級を利用している方が大体100人程度、居場所を兼ねた学習支援を利用している方が大体80人程度、家庭学習支援を行っている方が大体30名弱と認識しております。

◆ぬかが和子 委員 まとまった統計が出るのがどうしても令和5年度だと、もうちょっと後になるだろうということで、令和4年度の回答をいただいたわけですけれども、今のお話でいきますと、1,160人余の中で230人の方々はそういう場所に大体通えていると。そうすると、普通に考えると残りの800人近い方はどうしているのかと思ってしまうのですが、その一方で、何の支援も、何にもつながりもない人は本当に1%ぐらいなんですというのが、この間の文教委員会の中で議論があったと思うのですが、その辺は一体どういうことなのでしょうか。

◎教育相談課長 今申し上げた人数というのが、正式にあすテップやチャレンジに通級している方になります。正式以外に、体験でチャレンジ学級に行っている方もいらっしゃいますし、あとは区の教育相談課の部分ではなく、学校の養護教諭とか、スクールカウンセラー、あとは学校のスクールソーシャルワーカーと関わりがあるお子さんもいらっしゃいます。それプラス学校の担任の先生が家庭訪問をされたり、電話を掛けたりということでつながっている方もいらっしゃいますので、そういったものを差し引きますと、小学校で大体1%ぐらい、中学校で2%ぐらいの方が何のつながりもない人数だと把握しております。

◆ぬかが和子 委員 そこのところなんです。何でこれを聞いたかと言うと、例えばこの前の予算特別委員会の中で、うちの小林ともよ議員の方から質問させていただいたケースというのは、たまたまいろいろなずれはあったにしても、ずっと不登校で、小学校のときはコミュニケーション教室に通うことはできたと、在籍校があって。それが中学に行って、前にコミュニケーション教室に通っていたからと言ったら、何と、まず登校してみないとコミュニケーション教室に通えるかどうかは判断できませんと言われて、そのまま3年間たってしまったわけです。だけれども、不登校で登校できないのに、まず来てもらわないと判断できませんということは非常に問題だということで、実はあのとき質問させていただいたんです。

実は、同じ傾向は東京都でもあって、本当はそんなことはあってはいけないけれども、東京都ルールなんてやゆされている傾向もあるそうです。それは、都議会の方を調べてみたんです。要は、こういう人たちは何の支援もない人に入っていないんです。何かといったら、親と連絡を取ったから、そのときに。だけど、親御さんにしてみると、この方は3年間放置されていたと思っているんです。だって、やっと今度進学のときにどうしましょうという連絡だけだったから。それまでコミュニケーション教室は通えませんと言ったまま、特に、例えば普通は不登校の御家庭だと、大体担任を持つと月に一遍ぐらいは連絡取ったりされるということだけれども、そういう連絡とかがなくて、そのまま放置されていたと思っているわけです。そうすると、そういう人に光を当てて、それはもうこども支援センターげんきの範疇の話ではなくて、学校現場の課題でもあると思うのですが、そういう連絡が頻繁にないような人というのをなくさなければいけないというのが1点だと思うんです。それと、それで連絡は親御さんにあっても、それはせいぜい親御さんなわけです。当然本人に届く支援に行かない人が、今の話でいけば、やっぱり圧倒的多数のわけです。現状で言えば。800人近くが、本人にその支援は届いてないんです。そこをしっかり認識して取り組む必要があると思うのですが、教育指導部長どうでしょうか。

◎教育指導部長 そのような実態があるということです。私たちの方でも、長期休業明けの所在確認等は実施しておりますけれども、更に連絡が取れないようなお子さん、それからこの文教委員会の中でも不登校になっているような子の当事者にアンケートを取るべきではないかというような御要望もございますので、どういった形でというのはこれから検討してまいりますけれども、把握をしてしっかり支援につなげていけるように、そのように考えております。

◆ぬかが和子 委員 本当に、うちの方の元区内の学校の教員だった議員に話を聞いたときに、やっぱり自分が担任を持っているときに、不登校の子は自分が担任を持つ前からもう長期不登校だったと。だからどうやっても本人には連絡が取れなかったんです。保護者にやっぱり毎月連絡を取って、どうですかと様子は聞いていたという話だったんです。だけど当時は、今当たり前に行われている家庭教師という支援はなかった。それから、これから始めようとして、一部始まっているバーチャルリアリティーを使ったような、そういう方策もなかったわけです。オンラインによるものもなかったわけです。そういう点では、本人が家にいても参加できるメニューが今増えていると。だから、私は是非、視点として、それぞれのあすテップ、チャレンジ学級やいろいろなところに通えればいいし、通ってほしいけれども、それは不定期でも通えればいいけれども、そういうものに接点がない子どもというのをなくすという視点で、不登校対策を取り組んでいっていただきたいと思っているのですが、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 ぬかが委員おっしゃるとおりだと思います。バーチャルも最近たくさん出てきていますけれども、そういったかつてなかったものが少しずつ出てくる、それがその場所に行くということではなくて、違う形で学べる形ができているというのはそのとおりだと思いますので、今後もアンテナを高く張って、いろいろな政策を展開してまいりたいと思います。

◆ぬかが和子 委員 そのためにも、やはり学校側とか、担任だったり、SCの場合もあると思うんですが、保護者との信頼関係を各学校でつくっていくというのが非常に重要だと思うんです。こういうメニューがあるけれども、こうやったらどうかしらとか、そういうことを親御さんにも気軽に話せて、それだったらうちの子何とかなるかもしれないなんていうような状況をつくっていくことが非常に重要なのではないかと。1,100名というと多く見えるけれども、1つの学校にすると10名とか前後なわけです。そこに光を当てて大事にしていくということは、各学校でもっとできるのではないかと思っているのですが、その辺どうでしょうか。

◎教育指導課長 ぬかが委員おっしゃるとおりでございまして、やはりそこは校長のリーダーシップの下、学校が主体となって不登校のお子さんたち、保護者の皆さんに寄り添った指導、また対応は大変重要だと思っておりますので、校長会などを通じてその点は私からもしっかりと校長に話をしていきたいと思っております。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

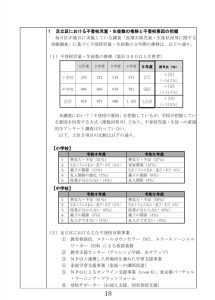

◆佐藤あい 委員 これまでもこちらの委員会などで、まず中学校が不登校の児童数が多いというところで、不登校の未然防止についても中学校から進めていくというお話がありましたけれども、順番にということではなくて、やはり並行して小学校に関しても不登校未然防止というのは取り組んでいくべきだと考えています。

現在、小学校についての不登校未然防止策として検討しているものなどございますでしょうか。

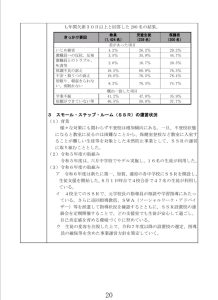

◎教育指導課長 小学校の不登校未然防止に対した対策も当然考えていかなければいけないところでございますが、まずは、本年度6月中に合わせて新しく3校、計4校のスペシャルサポートルーム(SSR)をつくりましたので、まずはそこで、これは5月ゴールデンウイーク明けから、新しい3校は稼働しますので、そこをまずはやってみて、その中で出てくる成果、また課題というものを明らかにした上で、小学校にどのように汎用できるのか。

やはり中学生と小学生ですといろいろなところで違いが出てきますので、その点をしっかりと見極めながら小学校の不登校支援、不登校未然防止の視点に立った施策というものも我々検討に着手していきたいと思っております。

◆佐藤あい 委員 ありがとうございます。これまでも、やはり中学校で行っているSSRの仕組みをそのまま小学校で使うということは、適切ではない可能性もあるというお話はございました。であれば、より小学校でも以前前任の指導課長からは、10人以上不登校傾向にある、あるいは不登校の子がいらっしゃる小学校があると聞いておりますので、そういったところを確認しまして、新年度で状況も変わっていると思いますので、そういった最新の状況確認の上で、モデル校を小学校でも定めていただき、実際やってみないと分からない部分もあると思うんです。なので、SSRのモデル実施などで実際小学校ではどうなのか、やっぱり中学校の結果を見ただけでは分からない部分はあると思うんですが、その点、小学校でもモデル実施という点ではいかがでしょうか。

◎教育指導部長 本日この場で明言というのはできませんけれども、まず今年度4校でやってみて、その後の展開についても、また議会に御報告、御相談をしなければいけないと思っております。そこについては、引き続き検討いたしまして、きちっと議会の方にも御報告をさせていただきたいと思っております。

◆佐藤あい 委員 是非お願いをいたします。

あと、第1回定例会の方でも、私がチャレンジ学級について、小学校低学年は利用がなかなか難しいという中で、チャレンジ学級に代わるものですとか、小学校低学年の子が利用できる制度を検討すべきではないかという発言をさせていただいておりますが、そちらについて御検討状況はいかがでしょうか。

◎教育相談課長 小学校の低学年のお子さんについても、今こちらで御報告させていただいているバーチャルのシステムを使うということも可能ですので、その辺を含めて御案内をしていきたいと思っております。

◆佐藤あい 委員 今年度のバーチャル・ラーニング・プラットフォームについては、現状チャレンジ学級を利用していて、そこに参加できていない子が対象になってくるというお話だったかと思うので、そうすると、今の現状ですと1、2年生とかはチャレンジ学級が基本的にまず対応されていないという状況になると、バーチャル・ラーニング・プラットフォームも使えないことになるのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 そのとおりだと思います。年齢が小さい子というのはやっぱり中学生のお子さんの不登校とは、対応は全く違うというのは佐藤委員おっしゃるとおりだと思います。

今、私どもでやっているのは、登校サポーターをやっておりますけれども、やはり登校サポーターのような一緒に行くというのは小さい子にすごく合うのかなと私は思っておりまして、それ以外の方策についても、私と教育相談課長も来たばかりですので、これからも研究してまいりたいと思います。

◆佐藤あい 委員 是非、低学年に対してというところも、行き渋りがすごく増えているというお声が届いておりますので、是非今後、検討課題としてよろしくお願いいたします。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

◆くじらい実 委員 それぞれ各委員から質問ありましたので、私、簡単にお聞きしたいのですが、まず、このバーチャル・ラーニング・プラットフォーム事業ですけれども、これは前回の委員会でroom-Kの御報告がありましたが、これ中身的には大きな違いというのはあるのでしょうか。

◎教育相談課長 中身としましては、その画面の中に入っているものについては大きな差はないと考えております。ただ、対象としているお子さんが今回のバーチャル・ラーニング・プラットフォームの方はチャレンジ学級に通級が不定期だとか、あとは、外出はできるけれどもみたいな軽度の方を想定しております。

先ほどくじらい委員がおっしゃったroom-Kの方につきましては、そういったところともつながりが持てないような方を対象としております。

◆くじらい実 委員 私もあまり詳しくないからあれなんですけれども、バーチャル・ラーニング・プラットフォームという、バーチャルの仮想空間ということだと思うんですけれども、これ前回room-Kの方は一応予算付けをしたと思うんです。予算を付けてやったんですが、今回(3)の費用の方は、令和6年度は無料ということで書いてありまして、令和6年度はということは、これ以降というのは費用とか掛かってくるんですか。

◎教育相談課長 こちら東京都の事業ですので、東京都の予算が来年度通ればということになりますので、今の段階で無料になりますとは明言できないですが、継続していただきたいとこちらも考えております。

◆くじらい実 委員 その2つを聞きたかったので。あと、不登校未然防止事業について、いろいろもう質疑があったので簡単に聞きたいんですけれども、今回モデル校の実施で今年度は4校で実施しますという話でした。今年度4校ですけれども、なかなか令和8年度に全区展開は難しいですという答弁もあったと思います。ただ、区として、不登校未然防止事業というのは前回の委員会でも報告で多分あったと思うんです。やりたい学校もあるという話もあったと思います。その中で、来年度以降の区の方針としては、今後増やす考えというのはあるでしょうか。

◎教育指導課長 くじらい委員おっしゃるとおり、増やしていきたいと考えております。

◆くじらい実 委員 増やしていきたいという方向性だと思います。ただ、先ほどもありましたけれども、やはり人材、人員の確保とか教室の確保、なかなかここは難しい問題だということですけれども、これの解消に向けて今、区として何か考えている方向性というのはあるんですか。

◎教育指導課長 この点につきましては、まずは人材につきましては、教員をまず志願者の方が増えてくださるということが1つです。

それと管理職候補、管理職を目指す先生方、今現在4校には、管理職の先生だった方たちを充てていますので、やはり誰でもいいというわけでありませんので、そのような教育に識見のある方をまず思っております。それが難しい場合にはまた違う手もと思っていますが、まずは、その辺で管理職の候補者の増加、また教員の増加であり、教員の人材不足というのは、ここにも波及してきていると思っておりますので、その解消に向けて努力してまいりたいと思っております。

◆くじらい実 委員 教室の確保、結構ここも大変だという話があったのですが、そこについて何か考えていますか。

◎教育指導課長 教室の確保につきましても、これは所管と生徒数の推移などを考慮しながら、使える教室があるかどうかというのも一緒に考えながら、選定は行っていきたいと思っております。

○吉田こうじ 委員長 よろしいですか。

◆たがた直昭 委員 私も簡単に確認だけさせていただきたいと思います。

まず、モデル校としてスタートしました六月中学校に関しては、前回、前々回の報告で、11月末時点で16名の生徒が利用ということだったんですけれども、今回新たな年度になりましたけれども、最終的には3月末どのぐらいになったのですか。

◎教育指導課長 申し訳ありません、最新の、先ほど実は電話をして確認しましたら、10名ほどが本年度に入って六月中学校に今通っていると報告を受けました。

◆たがた直昭 委員 分かりました。

今年度から新たに三つ追加されて、地域の偏在化はその辺は解消、若干はできたかと思うんですけれども、例えば、私は地元の中学校の方で聞いたら、今まで小学校の校長先生が今度中学校の方で今回やらせていただきますなんて言っていたんですけれども、その辺の小学校と中学校のこのギャップというのはどうなのですか。

◎教育指導課長 私も4月着任しまして、すぐにこの運営に関わる先生たちと一緒にミーティングの場を持ちました。そこで特に小学校の先生、校長先生だった方は中学生をという御不安もおありでしたが、その辺は我々も指導課も一緒に入っていきながら、小学校の先生だった方たちの不安感、また、学校の中で、職員室などで勤務をされていますので、そこで中学校の文化なんていうものを一緒に学んでいきながら、中学生の特性をつかんでいただければと思っております。

◎教育指導部長 若干の補足でございます。

昨年度、六月中学校は小学校の校長OBということで支援に入っておりました。中には、やはり勉強に、学習についていけなくて、それで教室から抜け出してしまうというようなお子さんもいたようです。そういった方はAIドリル等もそうですけれども、小学校に遡って勉強を教えるというような場面も多くあったそうでございます。そういった面では、小学校の知識があるからということでは、大いに有効であったのではないかと思っております。

◆たがた直昭 委員 その辺はうまく特性を生かしていただいて、是非すばらしい事業にしていただくようによろしくお願いしたいと思います。

あと、先ほども佐藤委員から若干あったんですけれども、中学校は、今そういう形でやっていますけれども、今後恐らく小学校も手を付けていくかと思うんですけれども、私も小学校は中学校よりももうちょっと大変なのかなという感覚のイメージですけれども、やはり小学校もいち早くモデルをやっていただきたいというのが一つの要望ですけれども、あくまで取りあえず、最後ではないですけれども、教育長、令和8年度以降全区を目指してということでよろしいですか。

◎教育長 まだ中学校も4校目ということでございますので、令和8年までどこまで広げられるかというところがございますが、まずそこをしっかりと実施させていただいて、小学校については並行して検討させていただければと思っております。

◆たがた直昭 委員 分かりました。確かに始まったばかりですから、それを一挙に100校近くやれというのは難しいかと思うんですけれども、ただやっていく以上はしっかり目標を持って立てていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

あともう1点、バーチャル・ラーニング・プラットフォームの事業についてなんですけれども、2月に代表質問させていただいて、当時カタリバとかいろいろ原稿を書かせていただいた中で、私が原稿を書いたときには、当初、東京都のバーチャル・ラーニングは8区市町村がやっていたということですけれども、事前説明ではもう20の自治体、そして23区でももう10区の自治体がこれに取り組んでいるということですけれども、カタリバの方は、当初はリストアップしたのが10名ぐらいいて、そこで最終的には4名ということで言っておりました。先ほどの数字では、チャレンジ学級とあすテップで大体120名ということで、今後、想定として30から40ということですけれども、この辺はどのようにやっていく予定ですか。

◎教育相談課長 チャレンジ学級、あすテップに通われているお子さんが大体120人ほどおりますが、その中でも通級が途絶えてしまうとか、不定期なお子さんにスポットを当てて、今回御案内していきたいと考えております。

◎こども支援センターげんき所長 正直なところ、やってみないと分からない部分はあろうかと思います。まず丁寧にこういったものだと説明して、興味を持った子たちを拾っていくというか、使ってもらうということを考えていますので、一応想定では三、四十人となってはいますけれども、やってみて、また細かく御報告させていただきたいと思います。

◆たがた直昭 委員 分かりました。是非とも東京都と連携をきちんと取っていただきながら、成功していただきたいと思いますので、要望として言わせていただきます。

◆長谷川たかこ 委員 いろいろお話を聞いていて思うんですが。不登校未然防止事業は、中学は人材を付けて行うことは理解できますが、学習支援は中学生がすごく大変だと思います。逆に小学生の方が、勉強の方もまだ緩やかなので教えやすいと思われます。

人材の付け方も中学と違って、元校長でなくても、保護者の方々の力を借りて、手が空いている熱意のある保護者に声を掛けていけば、勉強を教えられる保護者はたくさんいると思います。そのような意味で、不登校未然の小学校版というのは意外とすぐにできるのではないかと思いますが、保護者の力を借りてやるのはいかがでしょうか。

◎教育指導課長 今の長谷川委員御指摘の点も考慮に入れながら、小学校の不登校未然防止というのは検討させていただきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 やり方だと思います。

中学校と同じようにとは考えずに、学習支援という部分では、小学校などは保護者の力を借りながら、すぐにでもできることだと思いますので、是非、建設的に考えて、モデル事業の早期の実施をお願いしたいと思います。

◎教育指導部長 長谷川委員の御意見もいただきました。ただ、この事業の目的自体が常時同じ方がいるというところが、大きなメリットでございます。これが、入れ替わり立ち替わり人が変わるというのでは、今ある事業とどこが違うのかということにもなりますので、いただいた意見も踏まえながらということにはなりますけれども、誰がいつ行ってもそこに誰かがいてくれるというところを目指したいと、現在のところは考えております。

◆長谷川たかこ 委員 人材育成が必要になるかと思いますが、不登校の親御さんたちが1番困っているのが学習支援、学力の低下です。学力の低下がずっと積み重なっていくと、中学校に入ったときに勉強自体が全然追い付かないというのが現状です。その事がネックで学校に行きたくないと思われるお子さんが、いらっしゃいます。現在も、この4月入学して、最初の3日間は行けたのに、学力の問題がネックで行けなくなってしまったそうです。その部分も踏まえて考えていただければと思います。

◎教育指導課長 今頂戴した御意見なども考慮に入れながら、検討させていただきたいと思います。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○吉田こうじ 委員長 質疑なしと認めます。

それでは、各会派の意見をお願いします。

◆くじらい実 委員 5受理番号15については継続です。

5受理番号36についてですが、これは今、議論もありましたけれども、各学校で不登校未然防止事業を実施するに当たっても、まだ人材の確保とか人員の確保、また教室の確保の問題もありますし、今議論ありました小学校と中学校の対応の違いというのも、まだこれからやらなければいけない部分かと思います。方向性として区は、この事業の増加というのは考えているようですので、まずは今年度実施する4校の不登校未然防止モデル事業を見守ってからの全区展開というのが本来自然な流れなのかなと思っております。まずは、今年度のモデル事業を見守ってから、これからまた問題点もあるかもしれませんけれども、その後に今後の全区展開を考えるべきだと思いますので、5受理番号36に関しては不採択でお願いします。

◆たがた直昭 委員 5受理番号15に関しては継続です。

5受理番号36に関しては、やはり先ほど教育長も言っておりましたけれども、まずはこの4校、しっかりと今年度やっていきたいということでありますので、方向性としては、今後全校ということも考えているけれども、まずは今年度しっかりやっていただきたいということでありますので、我が党としても不採択でお願いします。

◆ぬかが和子 委員 この間申し上げてきましたように、両方とも採択でお願いしたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 必要な施策なので採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 5受理番号15は継続でお願いします。

5受理番号36については、この請願項目1つ目の不登校未然防止事業に必要な予算措置を早急に行うように強く求めますというところは、正にそのとおりと思っております。

項目2つ目の六月中学校の不登校支援、SSRの事業をまず小学校も含めての拡大というところに関しては、今議論を聞いている中でも、中学校のやり方をそのまま行うというところは最適かどうかというところは、まだまだ分からないところもあるので、拡大をしていくには中学校とは同じやり方でない方がいい部分もあるかと思います。

小学校も、早急に不登校未然防止事業に取り組んでいただきたいと強く要望はいたしますが、この六月中学校と同じやり方で全区展開、小・中学校も含めてというところに関しては、賛成できないというところで不採択とさせていただきます。

○吉田こうじ 委員長 それでは、議論は一緒にやらせていただきましたけれども、採決の方はそれぞれで行ってまいりたいと思います。

初めに、(5)5受理番号15につきまして採決をいたします。

こちらの5受理番号15、本件に関しましては、継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手多数であります。従いまして、5受理番号15に関しましては、継続審査に決定をいたしました。

続きまして、5受理番号36に関して採決をいたします。

本件は、採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を願います。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手少数であります。よって、本件は不採択とすべきものと決定いたしました。