✩文教委員㊶【不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願】【不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願】

(4)5受理番号15 不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願

(5)受理番号3 不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願、以上2件を一括議題といたします。

5受理番号15については、前回は継続審査であります。受理番号3については、新規付託であります。

最初に、受理番号3の請願について、追加署名の提出がありましたので、区議会事務局次長から報告をお願いします。

◎区議会事務局次長 受理番号3の請願につきましては、7月1日付で128名の追加署名の提出があり、合計で128名になりましたので御報告いたします。

○大竹さよこ 委員長 また、報告事項(5)SSR(スモール・ステップ・ルーム)の現状報告について、(9)令和5年度スクールソーシャルワーカー(SSW)活動実績について、(10)令和5年度の不登校児童・生徒数及び支援についてが本請願と関連しておりますので、併せて執行機関に説明を求めます。

◎こども支援センターげんき所長 恐れ入ります、請願・陳情説明資料の11ページをお開きください。

まず、5受理番号15の説明でございます。

件名、所管部課名は記載のとおりでございます。

請願の要旨につきましては、不登校や発達障がい特性のある子ども達、その保護者に対する適切な支援の拡充と実効性のある新たな支援施策の構築を強く求めるというものでございます。

内容及び経過でございます。

まず、ユニバーサルデザイン、また個々に向けた新たな支援事業に関しましては、ユニバーサルデザイン教育に関しましては、今年度、全校実施になっておりまして、昨年度のモデル実施から今度は全校実施を今続けているところでございます。

また、不登校児童・生徒を対象にした登校サポーター、毎年需要が増えておりまして、現在、令和4年度は329人、令和5年度は397人と拡大をしているところでございます。

項番2でございます。

リソースルームの小・中学校での展開でございます。リソースルームとはというところは、11ページの下に米書で書いてございます。

足立区ではリソースルームという名前とか方法ではございませんけれども、そだち指導員であるとか、全校に設置している特別支援教室であるとか、そういったことで通常学級における小・中学校での展開を行っているところでございます。

12ページでございます。

家庭学習支援事業です。

家庭教師の派遣事業でございますけれども、こちらは令和5年度から合計50名に拡大して運用をしてございます。また、オンラインも最近力を入れておりまして、room─K、東京都のバーチャル・ラーニング・プラットフォーム等活用しているところでございます。

項番4でございます。

多様な問題を抱えた子どもたちやその保護者に対するきめ細やかな支援ということで、私どもスクールアシスタント等々を配置しながら、支援を行っているところでございます。

5番、6番に関しましては法律の趣旨、又は区民への啓発事業ということで、私ども不登校の子を持つ保護者の親の会ですとか、そういったもの等を開きながら、またホームページを通じて周知を行っているところでございます。

13ページでございます。

7、学校が楽しいと思える学校運営でございます。

ちょっと長いのではしょってあれですけれども、(1)子どもたちの意思が尊重され、自ら学びたくなる経営ということで、子どもたちの意欲を喚起して、その意欲を起点とした授業改善を行っているところでございます。

宿題の廃止等に関しましては、AIドリル、デジタル教科書等を使用した教育、又は宿題が提出できない子どもに対して提出を強制しない、また執拗な指導をしないように指導しているところでございます。

学校への嫌悪感に関しましては、教員等の研修の充実を図りながら、またユニバーサル教育の充実を図りながら取り組んでいるところでございます。そして、(4)不登校未然防止対策でございますが、スモール・ステップ・ルーム(SSR)の件でございますけれども、続いて出てきます受理番号3のところでも出てまいりますので、併せて御説明をさせていただきたいと思います。

おめくりください。14ページでございます。

8番、教員の負担軽減に関しましては、副校長の補佐、部活動の指導員、スクール・サポート・スタッフ等を配置し、また、校務のICT化も進めているところでございます。

続きまして、17ページにお移りください。

受理番号3の不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願でございます。所管部課名は記載のとおりでございます。

要旨に関しましては、大きく二つに分かれてございます。

一つが、不登校の子どもたちに対するアンケート、またそのアンケートに基づく施策展開です。

もう1点が今申し上げましたSSR、スモール・ステップ・ルームの全校展開という請願の願意になってございます。

おめくりください。18ページです。

足立区における不登校児童・生徒の推移でございますが、こちら後ほど報告事項で出てまいりますので詳しく御説明しますが、1,162名から1,532名に増加しているところでございます。

その下に四角囲みになってございますが、学校が把握している不登校の要因の表になってございます。今回の請願の願意に関しましては、アンケート実施ということになってございますけれども、その中ほどに書いてございます。今、足立区では、学校側が把握している要因の分析のみとなっておりまして、足立区独自の児童・生徒への直接的なアンケートは実施していないということになってございます。

19ページは、国が行っております調査の概要を記載しております。いずれも文部科学省の公表の概要から一部抜粋したものでございますけれども、上段が令和2年度に行った調査、下段が令和4年度で行った調査になっておりまして、違いは令和2年度の方が不登校になったもの、子どもたちに直接聞いたもの、令和4年度のところはもう少し広げて、その差を確認したものというふうにホームページでは記載されてございます。

続きまして、20ページになります。

項番3でございます。スモール・ステップ・ルーム、SSRの運営状況でございます。

背景といたしましては、保健室登校など教室に入室することが難しい生徒等を対象にした未然防止事業でございます。令和5年度には、六月中学校でモデル実施をいたしまして、令和6年度、第一中学校、加賀中学校、蒲原中学校、六月中学校合わせて計4校で現在実施しているところでございます。

◎教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の報告資料の13ページをお開きください。

スモール・ステップ・ルーム、SSRの現状の御報告でございます。

ただいま請願の御説明にもございましたように、令和5年度、保健室登校等で入室することが難しい生徒を対象に、六月中学校1校でモデル実施をいたしました。利用生徒は16名でございましたが、登校が安定した、学習意欲が増したなどの改善が見られたために、令和6年度は4校に拡充をしたものでございます。令和6年度は4校全てで元学校長の指導員を常設いたしまして、相談や学習指導に当たっております。

項番2のところで各校の利用状況をお示ししております。

6月1日現在ですけれども、4校で47名の生徒が利用をしております。

日常の過ごし方でございます。リモート授業や読書などの自主学習のほか、気分転換で卓球などの運動をして過ごしております。

項番4、支援室の様子でございます。

次のページに写真を添付してございます。ソファーですとか個別学習のための机などを置きまして、居心地のいい空間をつくりまして受入れをしております。

14ページ、項番5のところでございます。

事業推進上の課題3点挙げております。

4校どこのSSRでも、適切な生徒指導が行えるような体制を整えること、またこの事業を区民に周知すること、3点目は指導員の確保、これが課題となっております。

項番6、今後の方針でございますけれども、巡回指導教員ですとか、先ほど来出てきておりますソーシャルワーク・アドバイザー、これはスクールソーシャルワーカーと同様の資格を持った職員を派遣しまして、指導状況を確認したり、それぞれ4校の連絡会を定期的に開催をいたしまして、事例の共有などを図っております。

それから、教育だより、今度区民向けに周知をする予定でございます。

7年度以降につきましては、今回4校のモデル校の状況などをまた確認をいたしまして、指導員の確保等問題はありますけれども、来年度以降の拡充については今後お示しをしたいというふうに考えております。

◎こども支援センターげんき所長 引き続きお願いいたします。

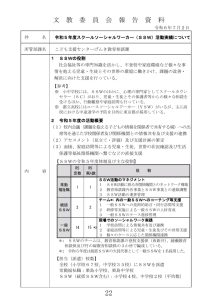

報告資料の22ページをお開きください。

まず初めに、令和5年度スクールソーシャルワーカーの活動実績についての御報告でございます。

SSW、スクールソーシャルワーカーの役割は記載のとおりでございます。

令和5年度の活動概要といたしましては、校内会議、アセスメント、面接、家庭訪問等を行っているところでございます。人数に関しましては、令和5年度は18名で活動いたしました。ちなみに令和6年度は20名でスタートしているところでございます。

23ページでございます。

3番の(2)を御覧ください。

学校への訪問頻度でございますが、小学校が月2回、中学校が週1回となっておりまして、中学校に比べて今、小学校は少し少ない状態になってございます。

令和5年度の相談件数については、17%増の513件となっておりまして、下のグラフを見ていただければお分かりだと思うのですが、改善率30%となかなか上がっていかないんですけれども、相談の内容が複雑かつ長期化しておって、支援中の件数が増加しているということがうかがえております。

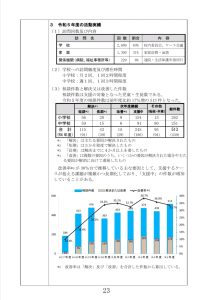

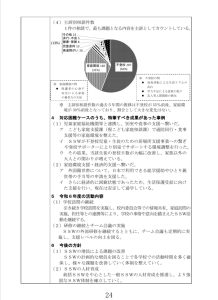

24ページをお開きください。

相談の内容的には不登校と家庭環境が二分しておりまして、それ以外にもございますけれども、やはり不登校の相談が一番多いという形になってございます。

4番は特筆すべき成果があったということで、SSWの活動にとらわれず、例えば子ども家庭相談課につなぐ、又は生活保護受給につなぐ等のそういった関連部署との連携も少しずつできているところでございます。

項番5、6でございますが、今後の方針ですけれども、やはりSSWの増員はしていかなければならないなと思っておりまして、今後計画的に増員を図ってまいりたいと考えてございます。

続きまして、25ページをお開きください。

令和5年度の不登校児童・生徒の支援に関する御報告でございます。

先ほどの繰り返しですけれども、令和4年度から令和5年度にかけて、1,162名から1,532名、プラス372名ということで大きく増加してございます。特に小学校は過去4年と比べて非常に高い伸び率というふうになってございます。

おめくりいただきまして、26ページです。

東京都の比較に関しては、まだ東京都の比較が秋にならないと出てこないので、参考にしておいていただければと思うのですが、中ほど、不登校児童・生徒数の学年別の表でございますが、1点、この増加率を見ていただきますと、どうしても人数的には中学生が多いので多いと見えてしまうのですけれども、増加率を見ると、小学校1年生、2年生、3年生の増加率が増えております。この傾向が今年度だけなのか、又は今後も続くのかを少し見ていかなきゃならないなというふうに思ってございます。

続きまして、27ページです。

こちら日数別なのですけれども、こちらも一言で申し上げますと、30日から59日、不登校とカウントされる人数が昨年に比べて倍になっております、各学年で。このあたりが全体の増の要因と、また、中学校に関しましては、120日以上の不登校のお子さんがかなり80名増加しておりますので、全体の増と長期化がうかがえるということがこの数字から分かるのかなと思っております。

おめくりください。28ページです。

先ほど申し上げました、私ども不登校児童・生徒に対する直接のアンケートは行っておりませんので、こちら学校が把握している要因の分析ですけれども、小学校、中学校とも無気力・不安という、選択できる項目ではこの数字が一番大きくなっているということでございます。

29ページ以降は、令和5年度の実績でございます。チャレンジ学級、あすステップ、あとはNPOとの連携です。

30ページは家庭学習支援事業ということで、家庭学習支援事業に関しては、中学校、令和5年度から開始いたしましたので、昨年度に比べて延べ回数が増えているということでございます。

最後、今後の方針でございます。

学校における登校支援に関しましては、スクールソーシャルワーカー、登校サポーターの増員、人材確保が課題と考えております。

また、学校以外の教育機会の活動に関しましては、現在やっているチャレンジ学級、あすテップ等々、もちろんきちんとやっていきますけれども、デジタルも活用してまいります。

私立学校との学びの多様化学校との連携、東京みらい中学校との連携も今進めておりまして、意見交換を今進めているところでございます。

最後になります。

令和6年度中に、フリースクールの実態調査と不登校の児童に対するアンケート、何らかのアンケートを行ってまいるということで、現在検討を進めているところでございます。

特にアンケートに関しましては、明日、学識経験者の方にちょっと御意見を伺える機会もいただきましたので、そのあたりの意見を聞きながら、また改めて御報告させていただきたいと思ってございます。

○大竹さよこ 委員長 続いて、5受理番号15の過去の審査状況につきまして、区議会事務局長に説明を求めます。

◎区議会事務局長 5受理番号15の請願につきましては、区の取組を踏まえ、支援策の拡充や新たな支援策について引き続き議論していく必要があることから、継続となってございます。

○大竹さよこ 委員長 何か質疑はございますか。

◆小泉ひろし 委員 報告も多岐にわたっておりますし、非常に難しいと思います。

まず、様々な不登校対策を足立区は進めておりますし、本当に頑張っているなというように感じるのですが、SSRの現状報告がございました。六月中学校から始めて、私たちも視察をさせていただきました。本当に効果として出ていただきたいなというふうに思って、4校に拡大しているわけでございますが、この4校が今後巡回指導員SWA等を派遣して指導状況を確認すると。また、この授業を教育だより等で区民に周知していく。その上で、SWAが監修し作成したアセスメントシートを活用して、教育委員会と学校、家庭、関係機関が連携し、個々の生徒に適切な寄り添い支援を行っていくということでございます。

SSRのアセスメントシート、最初紙で見たとき見づらかったのだけれども、タブレットの方からプリントして拡大して見ましたけれども、非常にお医者さんでいえばカルテのような細かいと思うのですが、これは、どなたが記入するのでしょうか。SWAが監修となっていますけれども、実際、個々の子どもたちというか、児童・生徒の、誰がこれをしっかりと記入するのでしょうか。

◎教育指導課長 このアセスメントシートでございますが、まず、この作成に該当する生徒ですが、まずSSRはいつでも子どもたちは来られるような状況ですので、まずは子どもたち、来たい子はどんどん来ます。

ただ、3回、4回継続的にいらっしゃるお子さんをまず対象として、そのお子さんたちが、結局今3か月たっていますが、やはりそういうお子さん決まってきているようなのです。一応3回から4回継続的に来ているお子さんを対象にして、まずこのシートを作っているところでございます。

そして、氏名や生年月日や住所などは担任の先生にやっていただいております。そして、出席状況や生徒による相談経緯、生徒の家庭環境などは、常駐している指導員が担任の先生や生徒の状況を見ながら随時書いていくということでございます。

そして、このジェノグラムですが、現在はここまでまだ至っていませんが、今後、スクールソーシャルワーカーや様々な支援、幅を広げていくときのために、ここにいろいろ家庭環境なりを入れていく、これをSWAやスクールソーシャルワーカーなどを担っていくこととなっております。

◆小泉ひろし 委員 非常にカルテ以上というか、もう本当に個人情報の塊みたいなことで、先ほどの関係機関と不登校対策として、防止も含めて活用していくわけで、情報の共有、この辺は実際このアセスメントシートを利用する対象者というのは決まっているのでしょうか。また、管理、この辺の万が一こういうものが流出したりしたら非常に、全てが記入されているので、その辺の管理状況について伺いたいと思います。

◎教育指導課長 管理体制につきましては、まずはしっかりと鍵の掛かる場所、若しくはもっと精度を高める上では耐火金庫などにきちっと保管をして、その都度、管理体制を整えるように指導しているところでございます。

◆小泉ひろし 委員 次に、関連なのですけれども、東京都が提供する仮想空間に足立区も参加した新たな学びの場を提供という説明があったかと思うのですが、この辺反応だとか参加希望者などはいるのでしょうか。私も非常に現代における有効なツールかなというふうに思っています。体験をしてきました。この辺については、まずいかがでしょうか。

◎教育相談課長 東京都の行っているバーチャル・ラーニング・プラットフォームについてのお問合せかと思います。

こちらにつきましては、現在、区の心理職の者に体験講座を行いました。今月に入りまして、教育相談員について体験をしてもらって、教育相談員を通じてそれぞれの不登校のお子さんに声掛けをしていってもらう予定になっております。

まだ教育相談員の体験中でございますので、お子様への声掛けは今月の中旬以降になるかと考えております。

◆小泉ひろし 委員 いろいろありますけれども、不登校の子を持つ保護者のための講演会、交流会も非常に有効だと思うのですが、この実施についてはどうなのでしょうか。不登校への理解促進というか、進めていく上で交流会は非常に保護者にとっても重要なことだと思うのですが、この辺はいかがでしょうか。

◎教育相談課長 大変有効だと考えておりまして、令和元年度から始まった事業でございますが、今年度、初めて年3回予定しております。回数を増やすことによって、今まで来られなかった方も参加できるかと考えております。

既に第1回目を6月1日に行いました。その際に、会場では43名、オンラインでは23名の方が御参加いただいています。その中で、保護者同士で悩みをお互いに打ち明けたり、そういうことあるあるみたいな感じで保護者同士が自分の体験談を人に聞いてもらうことでつながりが持てたと、自分だけじゃなくて安心したみたいな声も聞いております。大変有効な事業だと思っております。

◆小泉ひろし 委員 陳情というか請願の方にもありますけれども、不登校になった理由のアンケートというのは、これまでも国レベルだと様々、調査、原因については全国的にも専門的にも調査されていると思うのですが、本当に多様だと思うのですが、子どもの当事者と調査に関わる側の信頼関係がないと、また心が通じるようなことでないと、本当の理由というか、引き出せないというか、誤った捉え方をしてしまう危険性があるかと思うのですが、本当にこの辺は、もしそういうことをやるにしても十分注意していただきたいのですけれども、その辺についての認識はどうでしょうか。

◎教育相談課長 小泉委員のおっしゃるとおりだと思っております。アンケートを対面で答えてもらうということではなくて、子どもたちが持っているChromebookを使って回答ができないかとか、その回答方法ですとか、内容につきましても、明日学識に相談して決めていきたいと思っております。

◎こども支援センターげんき所長 ちょっとだけ補足させていただきます。

私、ずっと悩んでおりまして、アンケートをやるという方針はもちろん変わらないのですけれども、その取り方、やり方です。そこは非常に丁寧に、また慎重に判断すべきだと思っています。

というのは、不登校になってしまったお子様に、聞き方です。そういった聞き方、やり方によっては気持ちにも多少は影響すると思いますし、又は逆に全体で取った場合にボリュームの問題があります。そういったところの課題も一つ一つ検討、乗り越えながら、また改めてアンケートの形が決まりましたら御報告させていただきたいと思っております。

◆小泉ひろし 委員 ヒアリングというか、子どもの気持ち、どう思っているか、私自身も経験したことがございます。たまたま用事があって親の元へ行った。実は息子が不登校だと。親抜きで親が言っている不登校の理由と、実際子どもと1対1で何回か話す中で全然認識が違うなということで、子どもさんにお聞きしたわけです。仮にこういう環境が変わったら学校に行く気になるかと言ったときに、行く気になると、そういう声を引き出したというか、時間が掛かったわけですけれども、実際その子は学校に行き始めましたけれども、本当に子どもがどういう気持ちでいるのかというのは、しっかりと捉えていく必要があるかと思うのです。

最後になります。先ほどに戻ってしまうのですけれども、SSRのエビデンスを取ってくれということについて、まだ始まったばかりというか、現実に厳しいと思うのですが、実施校の連絡会もこれから開催したり、練り上げていくのだと思う。全校展開はいきなり、したいところですけれども、現実無理、いきなりは無理だと思うのですが、また人材確保も大変なことだと思うし、この辺は時間を掛けて、まずは目先の4校について成功して前に進むということが重要かと思うのですが、その辺いかがでしょうか。

◎教育指導課長 小泉委員の御指摘の点、大変重要な課題だと思っております。SWAが昨日、蒲原中学校を訪問しました。その際には、この6名全員が8時半になったらSSルームに来て、思い思いに様々楽しんでやっているそうなのです。ですので、今、これだけを見たら大変有効で楽しいということですが、これがこの後どうなっていくのか、一番大事なのは、不登校にならず教室へ戻るということが一番大きい、また、このSSRを使って次の将来、高校や次の進路に向けた進路実現を実現させることが大変重要なSSルームに課せられている課題だと思っておりますので、エビデンスを取っていくということに関しましては、多角的に、また多方面で様々な情報収集していかなければならないと思っておりますので、この辺は慎重に行わせていただきたいという点と、小泉委員から御指摘ありましたように、やはり常駐している指導員の確保といったところも並行して行っていかなければならず、現在いる4人は大変、今生き生きとして働いておりますので、また子どもからも大変好評ですので、同じぐらいの人員差配を確保していかなければならない点ございますので、こちらも並行して人材確保に努めてまいります。

◆かねだ正 委員 非常に多岐にわたる事項が多くて、どれからと思ったのですけれども、衝撃的なことから質問したいなと思ったのですけれども、不登校児童についてなのですけれども、令和4年から令和5年にかけての不登校の結果ということなのですけれども、小学校で201人で、中学校で169人、全体で370人、特に小学校については1.5倍になったということで、またその詳しい中身を見ていくと、小学校1年生、2年生、3年生が、1年生など倍近くなっていますし、本当に伸び率がかなり高いというのを感じて、これ単年度か、これ来年度以降も、この令和4年から令和5年だけなのか、この後も続くのかというのをこれから見ていくということになるのだと思うのですけれども、ちなみに、もし資料が、数字があったら教えてもらいたいのですけれども、令和3年から令和4年というのは、これは調べた結果というのはあるのですか。

◎こども支援センターげんき所長 記載ございませんけれども、口頭で恐縮ですが、令和3年から令和4年にかけては、小学校1年生が増加率100%、倍です。小学校2年生が16%、小学校3年生が22%ですので、そこだけ見ると小学校1年生は昨年と今回が同じですけれども、2年生、3年生はかなり伸びているというデータになります。単純計算で恐縮ですけれども、そういう数字になっています。

◆かねだ正 委員 令和3年から4年の結果と令和4年から令和5年の結果を比べてみると、1年生はほぼ変わらないぐらいか、小学校2年生と3年生については、かなりの変化があるということなのですけれども、これ、来年度以降もまた数字を取っていかないと分からないと思うのですけれども、結果を見ていかないと分からないと思うのですけれども、特にこの令和5年については何か原因があったなというのを感じていますか。

◎こども支援センターげんき所長 申し訳ございません。そこまでまだ分析できておりません。

◆かねだ正 委員 これ、しっかりと分析をしていってもらいたいなと思います。来年度が同じような結果だから、それから分析しようということではやはり一歩も二歩も遅れてしまうので、きちっと今年度についても分析していくことが大事だと思います。非常に物すごい伸び率なので、ちょっとびっくりしています。

その中で、この不登校が不登校という形で増えてしまった原因としては、30日から50日の欠席の人数が小学校、中学校で増えたということもあるということなのですけれども、これ逆に言えば全く学校に行かないということではないと思うのです。この30日から59日ということで長期間じゃないから、長期間か長期間じゃないかというとあれなのですけれども、物すごく長期ではないから、この辺についてはどうして30日から59日という、分析してないか、59日というのが、ちょっと聞きます。何でこの辺が多いという理由は何か分かりますか。

◎こども支援センターげんき所長 今、お話しされていましたけれども、そこまでまだ詳しく分析できてないというのが本音ですけれども、やはり30日、29と30にはそこにラインがあるわけですので、やはり際立ったお子さんたちが何らかの要因でぐっとこっち側に入ってきたという、結果だけ見ればそういうことは見えてきますので、それがどうしてなのかというのは、これから深めてまいりたいというふうには思っています。

◆かねだ正 委員 この表を見ていくと、きっと、小学校1年生、低学年で不登校になったお子さんの中で、このまま不登校が続いて学年が上がっても続いていってしまうお子さんというのもいらっしゃると思うのですけれども、その比率というのは今までどのぐらいなのですか。ずっと続いていってしまうという、改善せず、ここで言う不登校です。

◎教育相談課長 不登校になった比率につきましては、ちょっとお待ちください。小学校2年生で言いますと、全体で、今67人の不登校のお子さんがいる中で、去年から継続しているお子さんというのが12名です。なので、学年が上がるにつれてその人数も増えてはいきますけれども、3年生で言えば77人中の19名、それぐらいの人数になっております。大体2割から3割ぐらいかと思っております。

◆かねだ正 委員 となると、低学年でなってしまったとなると、その2割から3割のお子さんがこのまま続いていってしまうケースが多い。本当に長期間にわたって、6年間というスパンの中では長期間にわたって不登校になってしまう児童が多いのだろうなということを感じました。

また、主な要因を見ていくと、これも小学校の方なのですけれども、主な不登校の要因で、半分が令和4年度も令和5年度も無気力・不安、これ、去年の調査したときのもちょっと見たのですけれども、無気力・不安ということなのです。例えば、授業が分からないとか、友人関係が、非常に友達との人間関係がうまくいかないから不登校になってしまうというのは非常に理由も分かりやすくて、改善していくヒントも多いのだろうかと思うのですけれども、無気力・不安ということになってしまうと、どういうふうにアプローチとして改善をしていくのかなというのは非常に分析していて難しいと思うのですけれども、その辺についてはどういうふうに考えていますか。

◎教育相談課長 確かに、かねだ委員おっしゃるとおり、無気力・不安については漠然としていて、実際どうなのかというところが分からない部分ではございます。ですので、今年度アンケートを実施して、無気力・不安に至る要因をまず把握することが大切かと考えております。

◆かねだ正 委員 例えば、アンケート結果を見ていくと、令和4年度については、授業が分からない4%、友人の関係の悪化が5%、令和5年度に来ると友人関係の悪化、友人関係は多分これ4%のことを言っているのだろうね、きっと、悪化でしょうね。授業が分からないというのは載ってないのですけれども、令和5年度には、令和4年度に4%あったのが。これは、無気力・不安の中に入ってしまったということなのですか。

◎教育相談課長 その円グラフの下に米印で書かせていただきましたが、授業が分からないは6番目以下に入っております。無気力・不安に混ざったわけではございません。

◆かねだ正 委員 ごめんなさい。これは、この家庭環境の12%の中に授業が分からないということが入ったということですね。分かりました。

とにかく、無気力・不安という大枠の中の大きな漠然とした理由の中のことなので、これをきちっと理由を、もしかしたらその中に授業が分からないだとか人間関係だということも入っての無気力かもしれないので、その辺についてはしっかりと、やはり原因をつかまないことには改善はしていかないと思いますので、その原因というのをしっかり、学校関係者の方とも御相談しながらしっかりと、保護者の方もそうでしょうけれども、つかんでいってもらいたいなと思います。

そういった不登校改善の取組の一つの、先ほど小泉委員からも御質問ありましたけれども、スモール・ステップ・ルームなのですけれども、非常にいい取組だなというふうに感じました。令和5年度で4校で実施をしているということなのですけれども、これすみません、4校で実施しているのですけれども、利用登録人数が載っているのですが、どのぐらいの、例えば一中さんとかはどのぐらいの不登校の方がいて、そのうちの割合13人というのは、どのぐらいの割合で出ているのですか。登録されているのですか。

◎教育指導課長 申し訳ありません。ここに出している数字が不登校との分母、分子を出しているわけではございませんので、一中の不登校の人数、申し訳ありません、確認させてください。一中の不登校の人数を確認しているわけではなくて、この13人は不登校ではない、でも、不登校にはなってないのだけれども教室になかなかいることができなくて、今まで別室でいた子たちがいるので、すみません。

◆かねだ正 委員 その部分はちょっと勘違いしたのかなと思います。

いわゆる、不登校になってないのだけれども、保健室登校等々になってしまうお子さんが、これを使っているということですね。保健室登校も非常に、しばらく前に聞いた話だと、逆に言えば、保健の先生1人で対応するにはちょっと厳しいぐらい人数も増えてきたということなので、こういったSSRの取組、非常にいいなというふうに感じました。

ここから大切なのは、一般の教室に行けるように改善をしていくことだと思うのですけれども、これ令和5年から始めたということですから、これからこの改善傾向が見られていくのだろうと思うのですけれども、現状でもう改善したよという生徒さんはいらっしゃるのですか。

◎教育指導課長 残念ながらまだ、今、ここのお部屋にいることが楽しいようで、まだ教室に戻って、たまに戻ることがある生徒がこの中にいるというような報告を受けておりますが、しっかりとここで4月、5月いて、今はもう7月になって教室に戻りましたというようなお子さんは、今のところ報告を受けていませんので、そこが大事かと思っております。

◎教育長 私、一中の方にこの間行ってまいりまして、確かに教室の授業までは行ってないのですけれども、このSSルームの中でウェブ上でオンライン授業を受けているのです。なので、だんだんと授業の方というか、学ぼうという気持ちが上がってきているのは間違いないので、いずれそういう戻れるお子さんが出てくるかなというふうに思います。

◆かねだ正 委員 いずれそういうふうに、今年度になるのか、来年度になるか分かりませんけれども、いずれは一般の教室で友達と、同級生たちと一緒に授業を受けられるという環境になるのは恐らく大きな目標だと思いますので、続けていっていただきたいと思います。

先ほど小泉委員から、4校でしっかりまず実績を積んでから、また考えていった方がいいよという話が出たのですけれども、どうなのでしょう、これから、今、モデル校4校ということなのですけれども、分からないのですけれども、全校実施も含めてどういうふうにこれから考えていくのかというの、どうなのですか、その辺については。

◎教育指導部長 全校実施を目指したいというふうには思っております。ただ、やはり一番大きなネックが人材の確保ということですので、段階的ではありますけれども、全校実施を目指していきたいと思っております。

◆かねだ正 委員 不登校になってしまう前に、こういった取組をしていくという、未然に不登校を防ぐという意味では、SSRという取組は僕は非常に有効だと思いますので、しっかりとモデル実施を含めたことを検証していただいて、先に進めていっていただきたい、要望しておきます。

◆長谷川たかこ 委員 今、かねだ委員からもお話もあり、全校実施を目指していただけるというお話でした。

以前、議員に対する事前説明のときには、前年、前教育指導課長が令和8年に全中学校で行えるようにやりますということで御報告をいただいておりました。もちろん教育指導部長や前教育長もそれでゴーサインを出されたので、各議員にそのようなご報告で事前説明をされたと思うのです。それが差し替えになり、まずはモデル実施から。かなりトーンダウンになってしまったという経緯がありました。教育指導部長からは、今そのような話があったので、そこは安心しております。よろしくお願いいたします。

あとは小学校でも是非やっていただくことで、中学につなぐ不登校の未然防止になると確信しております。その部分について、どういうお考えでいらっしゃいますでしょうか。

◎教育指導部長 まずは、中学校からというふうに考えております。やはり、繰り返しになって恐縮ですが、人材の確保というところが大きくて、ただやっていく中で、今、学校長を中心に配置をしておりますが、別の教員だったりというところで検証が今後進めば可能性は出てくると思いますが、まずは中学校全校実施に向けて進めてまいりたいというふうに考えております。

◆長谷川たかこ 委員 分かりました。是非お願いしたいと思います。

伊興中で彰風ルームが開設されています。ある意味そこのすみ分けといいますか、似ている事業をされているのですけれども、そういう学校はほかにもあるということでよろしいのでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 伊興中の彰風ルーム、一応別室という扱いになっていると思うのですけれども、似たような取組はほかでもやっている、ごめんなさい、私、全部把握していませんけれども、似たような取組はあるとは思います。

◆長谷川たかこ 委員 彰風ルームみたいな、似たような別室というのがあるかもしれません。そこは調査をして頂いて、来年度SSRの事業に変えるとか、一体となった形で規模をどんどん大きくしていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導部長 今回モデルを拡大したうちの一中などは、もともとスマイル教室ということで、今の伊興中と同じように別室の教室を持っておりました。そこがうまくいっていたということもあって、今回モデル実施に進んでおりますので、そういったほかの学校の取組についてもきちんと把握をしてまいりたいと考えております。

◆長谷川たかこ 委員 全区的に把握をしていただいて、SSRになれるものに関しては来年度、そちらの方に移行していただくなり、予算が必要になってきますが、御検討を前向きにお願いしたいと思います。

無気力・不安について。それも含めた形で、アンケートをしながら要因を探っていただけるというお話をいただきました。ありがとうございます。これについては、無気力・不安で学校に来られないとなると学力低下にもつながり、学習支援が必要になるかと思います。家庭教師派遣については、私から要望をさせて頂きました。25名が50名に、しかも小・中学生が対象者になったということで拡充はしていただいたのですが、これを利用している当事者の方からは、学力にかなり問題があり過ぎて、週1回の学習支援、家庭教師派遣じゃ無理なのだというお話でした。なので、そこの部分のてこ入れをしていかないといけないのだろうなというのは、私、課題として思っております。是非とも、この課題認識を共有していただきたいと思います。

それと同時に、家庭学習プラス、親が家庭教師になるような取組というのもしていかないと、なかなか外部の学習塾や区が支援してくださっている家庭教師だけでは追い付かないと思われます。親に対する働きかけ、つまり子どもの地頭を育てる養育力を身に付けさせる、そういう取組も同時に必要になると思いますが、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 長谷川委員のおっしゃっている意味はよく分かります。家庭の中で、親が子どもに対して一定程度の勉強だったり、そういったものを教えられるということだと思うのですけれども、かなりハードルもあるのかなとは正直、今お聞きしていて思っています。どのようなことができるのかは検討してまいりたいと思いますけれども、また改めて御相談させていただきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 皆さんそれぞれ、置かれている環境があって、共働きで朝から晩までお仕事していたら、そこまでもう気が回らない御家庭もあるというのは分かります。しかし、選択肢の一つとして、できる御家庭もあるはずだと思うのです。ですから、足立区ではいろいろな選択肢としての支援の輪を広げていくということも必要だと思います。

親に対する養育力を高める、家庭学習。親に対する研修会なりがあったら良いのではないかと私は思っております。選択肢を広げていただきたいと思います。

無気力・不安のあるお子さんに対しては、非認知能力を高める、要するに自己肯定感を高めることが私はすごくプラスになると思っています。国では、文化庁コミュニケーション能力向上事業というのがあって、10分の10予算が出るそうです。

一般社団法人のドラムサークルをやっている音楽療法を自分で体感してきました。

自分の子どもと仲間うちで体感をしてきました。音を体で吸収するので、脳内がとても活性化され、終わった後に達成感や開放感がありました。

音楽というのはそういう部分で、やっぱり違うなということを感じました。の国がやっている文化庁コミュニケーション能力向上事業というのは、芸術家を学校に派遣し、芸術家の表現方法を取り入れたワークショップを行うことが一つの事業でもあるのですが、モデル校を付けて小学校、中学校、両方でやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 今現在、学校では例えば劇団四季が主催していますこころの劇場であったり、本区ではキャリア支援事業で補助金を付けておりますので様々な事業団の音楽、芸術、文化を感じることができる様々な体験活動は実施しておりますので、今、長谷川委員から御指摘いただきましたその支援事業も私たちは確認させていただきながら、学校が選択する、チョイスする一つとして、我々も学校へ紹介できたらいいなと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 いろいろな自治体で、この音楽療法はやっているみたいです。調べていただきたいと思います。劇団四季を見にいくというのもすばらしいことだと思います。音楽的な要素が入っている事業に不登校のお子さんたちも御招待し、積極的に参加させて、その後どうなるのかということを後追い調査し、音楽で仕掛けてみるとどういう効果が出るかという事を検証していただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 音楽、もちろんその一つだと思いますが、それ以外の不登校のお子さんに特化してやりますと、例えば一つの宿泊行事を参加することによって、それを呼び水として学校に復帰できる子ができたり、先ほど申しましたようなイベントをきっかけとして不登校が解消されたという好事例もありますが、それしか来ることができなかったということもあります。

また、コロナの時代に戻りますが、コロナの時代に給食の中で、和牛の給食を出すよと言ったら、それを給食で来たという、不登校のお子さんが来たという足立の中でも事例もあります。ですので、学校は不登校のお子さんをいかにして学校に来てもらうかという支援は様々やっております、我々もやっておりますので、それは一つの長谷川委員からの御指摘も一つの手だてとして取り入れながら、引き続きやっていきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 不登校になると対人関係で恐怖心を持っているお子さんがとても多いです。音楽療法にも焦点を当てていただき、検証していただきたいと思います。

他自治体の音楽療法についても研究していただきたいと思います。要望です。いかがでしょうか。

◎教育指導部長 音楽療法に特化ということは今考えておりませんけれども、いろいろな経験、体験を積ませること、SSRも職業体験に参加したというような事例も六月中のときにもありましたので、そういった機会を増やしていきたいというふうに考えております。

◆長谷川たかこ 委員 いろいろなワークショップの中に音楽も含めて頂き、検証していただきたいと思っております。宜しくお願いいたします。

◆西の原ゆま 委員 私の方からも、この請願項目の昔から変わらない学校教育、詰め込み教育への限界を理解し、子どもたちの意思が尊重され、自ら学びたくなるような学校が楽しいと思える学校運営を求めますというところで、スモール・ステップが、その内容を見ますと、クールダウン休憩、会話、1時間でも教室から出て落ち着ける場所があるだけでも、どれだけ子どもたち、生徒たちが安心して生活できるかと期待しています。クラスメートや教員との人間関係でなくても、学級という空気に緊張して教室に入れない児童・生徒たちがクールダウンをしてステップ・ルームに行って、それで落ち着いたら自分から教室に戻って授業を受けるというイメージを持っています。実際に開設してみて、指導員からの声はどういったものがありますか。

◎教育指導課長 指導員からは、大変すばらしい施策であるということを4人から伺っています。というのは、やはり、今、中学校の校長先生、小学校の校長先生が4人、今、全校に入っていただいています。そうすると、なかなか校長先生、普通の担任先生をやっていると、子ども一人一人としっかりと向き合うことができなかったということが一つと、今、こうやって教室に入れないお子さんたちが違うところで自分の学びとか自分のやりたいことをまずはやりながら、いかにして自分を見詰め直して特に3年生は自分の進路、今後の進路のことも指導員に相談も始めているようです。ですので、子どもたちにとって次の将来に向かって歩むいいきっかけになっているということで、かなり4人の指導員はやりがいを感じてやっているところでございます。

◆西の原ゆま 委員 もう一つ質問なのですけれども、やはりこの不登校の原因を分析したものを見ると、無気力・不安というのは、やはり教師や大人から見た表現のように見えてなりません。無気力・不安の背景に何があるのか、家庭環境なのか、勉強に付いていけないのか、何が不安なのか、そこが大事だと思っていて、例えば教室にいて、誰かが笑っていると自分の悪口を言われているのではないかと思って教室に入れなくなってしまったとか、学校のシステムにそもそもなじめないとか、教室に20人以上クラスメートがいて緊張してしまうとか、本当にいろいろな原因がかみ合って不登校になってしまう原因があると思います。生活のリズムの乱れ、遊び、非行についても複数要因が絡み合って不安や無気力にならざるを得ない環境が背景にあることもあります。

この項目を見てみると、本人に関わる状況になっているので、不登校になる原因はいろいろな関係が絡み合っているのに、原因を本人に起因してしまうというのは疑問なのですけれども、そこについてはどうですか。

◎教育相談課長 西の原委員おっしゃるとおり、無気力・不安についての原因というのが、今回の調査については学校に聞いたものになりますので、御本人に聞いてみた場合に、また違う回答が出てくる可能性もありますので、アンケートを実施して、お子さんの意見、当事者の意見を吸い上げていきたいと考えております。

◆佐藤あい 委員 まず、以前、私、第1回定例会の方で不登校対応マニュアルの改定に向けてということで御質問をさせていただいております。答弁としては、今年の12月頃までに、SCですとかSSWの意見を取り入れた別室登校の子どもへの対応についても追加をしたマニュアルのひな型を作成いただけるということでしたけれども、こちらの進捗はいかがでしょうか。

◎教育相談課長 対応マニュアルにつきましては、電話で欠席の連絡があったみたいな感じのマニュアルになっていたものを、今はHome&Schoolで欠席の連絡ができるようになっているので、そこの部分につきましては、もう前年度、令和5年度中に改正をしまして、たしか今年に入って2月か3月だったと思いますが、改正をして新しいものが各学校にマニュアルとして配布しております。

◆佐藤あい 委員 恐らく私が2月に代表質問で質問した時点ではまだ改定されてないというところだったので、恐らく春ぐらいに、まず欠席連絡については改訂をされるという御回答だったかとは思います。

ただ、その点ではなく、SCとかSSWがこのマニュアル作成に関わっていなかったということでしたので、そちらに関しては、やはりSCやSSWの意見を取り入れてマニュアルを作成をすべきではないかというところで、今年の12月頃までに行うというお話をいただいていたのですが、こちらについてはいかがでしょうか。

◎教育相談課長 そこにつきましても、進捗状況を確認して、また御報告させていただきたいと思います。

◆佐藤あい 委員 お願いいたします。12月頃までにということを考えますと、今の時点で何も動いてないということであれば、間に合うのかなという心配もございます。こちらに関しては、しっかり行っていただきたいと思います。先ほども、それぞれ委員の方から小学生がすごく不登校が増えているという点について質問もありましたけれども、足立区において、今年は小学校、特に低学年も増えているけれども、来年以降どうなるのかというようなお話ありましたが、東京都のデータなどを見ていくと、2021年から2022年の時点でも小学校に関しては34.7%増というような形でぐっと増えていると。そういった数字を見て全国的な調査を見ても、小学生、特に低学年が増えているというデータが出ていますので、来年以降増えるのかどうかという、そういった悠長なこと言っていられないのかなと感じておりますが、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 先ほど質疑でもありましたけれども、私もそう思います。来年の状況を見てもちろんいきますけれども、今年何もしないということはありませんので、やはり先ほどの繰り返しなのですが、分母で人数だけで見てしまうとどうしても中学校が多いように見えてしまうのですけれども、やっぱり率で見るとそういうデータが出てきますので、今年度から何らかできるように検討してまいりたいと思います。

◆佐藤あい 委員 お願いいたします。先ほどこのSSRに関しても、まずは中学校からというお話ありましたが、これまでも委員会などでも私の方からも質問をさせていただいておりますし、他の委員からもお話ありましたが、やはり小学校のお子さん、また特に低学年ですと、そういった子が学校に行けないとなると親が仕事に行けないとか、1人で残していられない、特にシングルの方にとっては死活問題と、そういった状況の中で、小学生、特に低学年のお子さんの不登校に対する支援というところがまだまだ足りないかなと感じております。

SSRを一気に小学校まで増やすということは現実的ではないにしても、何か別の形で、小学生のお子さんに対しての支援をもうちょっと検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 私の記憶ですけれども、前回の文教委員会でも佐藤委員から同様の御意見いただいたかと思います。そのとき、私、お答えしたと思います。まず低学年と高学年の対応、支援措置というのは多分違うのだろうなと思っておりまして、例えばですけれども、登校サポーターをもっと拡充していくとか、そういった今できることはやっていきたいと思っていますので、また改めて検討した結果を御報告させていただきたいと思います。

◆佐藤あい 委員 この居場所というところに関しても、やはり必要かなと考えておりますので、そちらに関しては不登校のサポートするような、フリースクールの調査などは行っていただけるというところで、そういった場所につなげていける体制を整えていくということも必要かなと感じております。

また、不登校に関してのアンケートの内容について、明日、識者の方と御相談をされるということでしたけれども、これまで不登校傾向にある子どもや親に対しての実態調査を日本財団、あるいはカタリバさんが行っている、あるいはほかの他自治体でも実施をしているところがあるかと思います。そういった、特にカタリバさんとは足立区も関わりあるかと思いますが、カタリバさんとの連携というようなものはあるのでしょうか。このアンケートについてです。

◎教育相談課長 今現在、アンケートを取ることに関して、カタリバさんと何か連携をしてということは考えておりません。

◎こども支援センターげんき所長 教育相談課長の答弁どおりなのですけれども、今、お

話を聞いて、そういうやり方あるなと私、今思いましたので、もちろんカタリバさんとは常に連絡等していますので、ちょっと御意見聞く場がいただけないか相談してみたいと思います。

◆佐藤あい 委員 是非お願いいたします。やはり一度、ほかの自治体だったり、ほかのエリアで経験をされているというカタリバさんの知見というのも是非生かしていただけるとよいなと思います。要望で終わります。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○大竹さよこ 委員長 質疑なしと認めます。

次に、各会派から意見を求めます。

◆小泉ひろし 委員 足立区も様々不登校対策に取り組んでおります。その辺は評価したいと思います。

全体的なこと言っても、切りがないほど本当にいろいろなケースというのがあるかと思うのですが、これからもしっかりと区の施策を成果を出していくところを見ていきたいと思います。継続です。

◆かねだ正 委員 不登校対策等、まだまだ議論していきたいと思いますので、今回継続でお願いします。

◆西の原ゆま 委員 請願項目に不登校の子どもたちに不登校になった理由のアンケートを実施することを求めますとあるように、今回もアンケート実施をすると書いてありました。言っていましたけれども、丁寧に不登校になった理由を把握して、どのような支援が子どもたちに届くのか考えていくためにも、採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 不登校支援というのは、もう本当に多岐にわたると思います。まだまだ議論が必要な項目、多々あるかと思います。まずアンケートについて、明日相談されるということでしたので、是非その子どもの気持ちと、あと親の気持ち、両方にしっかりとヒアリングができるような内容でのアンケート内容、そしてアンケートの取り方というところを検討をいただきたいと思います。今回は継続でお願いいたします。

◆長谷川たかこ 委員 是非アンケートを今年度中に行っていただきたいと思います。既存の事業の拡充も含めて、いろいろとやっていただきたいとも思っております。採択でお願いします。

○大竹さよこ 委員長 これより採決いたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○大竹さよこ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査と決定をいたしました。