✩文教㊾成果報告:不登校に関する小中学生児童・生徒及び保護者アンケート【不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願】【不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願】

(2)5受理番号15 不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願、(3)6受理番号3 不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願、以上2件を一括議題といたします。

2件とも前回は継続審査であります。

また、報告事項の(1)、(4)、(5)、(8)(9)、(10)が本請願と関連しておりますので、併せて執行機関に説明を求めます。

◎教育指導部長 説明資料、大変多岐にわたりますので、端的な説明に努めたいと思います。

まず最初に、請願・陳情説明資料を御覧ください。5ページになります。

子どもたち、保護者に対する適切な支援の拡充と実効性ある支援策というものを求められております。

内容及び経過については、請願の内容に沿って記載しておりますけれども、項番1、ユニバーサルデザインの教育に関しましては、これまでも研修等に努めておりますが、引き続き実施してまいります。

また、(2)の登校サポーターについては、お迎え支援、別室支援ということをやっておりますけれども、令和6年度、542名と非常に多くなっておりますので、今後も安定的な人材確保に努めてまいります。

項番2、リソースルームを求められるような内容もありますけれども、足立区におきましても、特別支援教室で特性に応じた支援を実施することで、子どもたちが自信を持って自立できるように進めているところでございます。

項番3、家庭学習支援事業につきましては、後ほど報告の中で触れてまいります。

また、NPOとの連携によるroom-Kですとか、東京都のバーチャル・ラーニング・プラットフォームなども活用しながら、支援に当たっているところです。

以降につきましては、請願の内容に即して、区の取組を記載しているところでございます。

次の8ページの項番8、教員の負担軽減のところ、人材の配置ですとか、ICTの活用等々で負担軽減を図ってまいります。

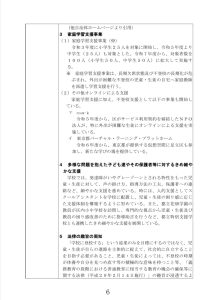

9ページになります。こちらの請願につきましても、不登校に関するものになりますけれども、主には、その当事者のアンケートを実施するといった内容ですとか、今、中学校でモデル展開しているSSRを小学校を含めて拡充していくといった内容で請願がされております。

10ページのところで、今回、当事者アンケート、プレで行いました。問題意識といたしましては、これまで不登校の実態調査をしていく中で、どうしても教員の見立てでありましたので、無気力、不安という声が大半を占めていたというところです。当事者から声を寄せてみたら、気持ちや体調ですとか、大きな音が苦手等の学校の環境といったところが出てきている内容と分かりました。

また、スモール・ステップ・ルームにつきましては、後ほど、報告資料の中で触れさせていただきます。

続きまして、報告資料の9ページをお開きください。先ほど申し上げました不登校に関するプレ調査の結果になります。

1の(1)については、先ほど申し上げたとおりです。

(2)のところが、今回やってみて、課題と対応策ということで、紙面を持ち帰りにするとどうしても回答率が下がってしまう等々の課題が見られましたので、その対応策ということで、オンラインでの実施といったところを記載しております。

また、10ページのところで、項番2になりますが、今回のプレ調査では、実際区とつながりがあるお子様ということでチャレンジ学級、あすテップに通う児童・生徒に対して実施してみたといったところです。

11ページに、不登校の要因につながるところを記載しておりますけれども、グラフの上から、居心地の悪さですとか、行こうとすると体調が悪くなる、疲れやすい、また学校の騒がしさ、大きな音が嫌だといった声が寄せられております。

12ページ、実際、どのような助けが欲しかったかということに関しましては、そっとしておいてほしかったという声がある一方で、先生、友人や家族から声を掛けてほしかったと、それぞれ声がありました。

以降、資料をお目通しいただければと思います。

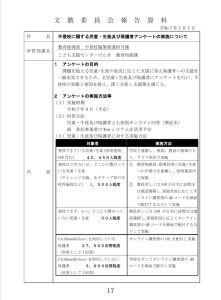

続きまして、17ページになります。

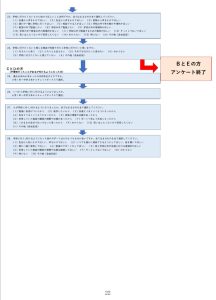

プレ調査を踏まえまして、本調査をどのようにするかといった報告になります。

アンケートの実施時期は、夏休み明けの9月を予定しております。

対象者と実施方法、対象の区分ごとに記載しておりますけれども、おおむね通常登校できてる子に対しては、オンラインではあるのですけれども、学活等の中で教員の声掛けの中で実施する。登校できていない児童・生徒については、チャレンジ学級、あすテップ等々で個別に声を掛けながら回答してもらう、そんなことを考えております。

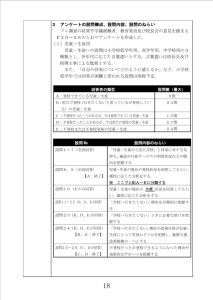

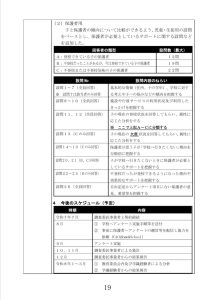

18ページになります。

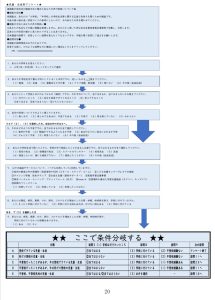

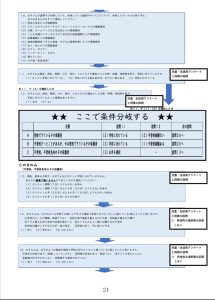

具体のアンケートの設問の構成等になります。

上の表は、回答者の類型別の設問数になっております。特に登校できてるよといった児童・生徒については9問で終了しますけれども、もう1回該当する事項に掘り下げていくという形になると、27問、最大といった設問の構成になっております。

4番、今後のスケジュールになりますけれども、9月にアンケートを実施して、委託で行いますけれども、集計結果を12月中には納品してもらう。その結果を学識にも見てもらって、何とか年度内には報告を上げてもらいたいと、そんなスケジュールで考えております。

以降のA3でお示ししているのが、アンケートの設問と具体をフローでお示ししたものになります。

続きまして、31ページ、よろしいでしょうか。

こちらが、不登校児童・生徒数、令和6年度の実績値でございます。昨年度初めて1,500名を超えたところなのですが、今年は10名増の1,542名ということで、ほぼ横ばいという結論でございました。

32ページの上のグラフに、出現率の推移をお示ししておりますが、これまでのところは都平均を下回っている、今年度の結果については、秋以降に都の全体値が出てくると、そんな見通しになっております。

下の表が、学年別の状況、33ページ、(3)のところでは、今回新たに同一集団、入学年度別の推移をお示ししております。一番上の表は、平成28年度小5だった子が、令和6年度中3に至るまで、どのような増減があったかとお示ししております。考察といたしましては、コロナ禍の令和2年から令和4年度の小学校入学児童が非常に増加率が高いといったところと、小学3・4年が増加率が高い傾向にあるといったところが見られました。

ページ飛びまして、35ページです。主な不登校の要因になります。

先ほど、無気力、不安という区分が多いとお示ししておりましたけれども、国の調査様式に合わせまして、回答類型を変えた形で昨年度に遡ってグラフで比較しております。従いまして、令和5年度のグラフについては、昨年度の議会資料とは内訳が異なっておりますので、その点御了承ください。

傾向といたしましては、学校生活にやる気が出ない、不安、抑鬱といったところが大きいといったところです。特に、不安、抑鬱については、令和6年の中学校で増傾向にあるということと学業不振という項目が中学校になると出てくるといったところは傾向として出ております。

次のページ以降、各支援施策ごとの活動実績をお示ししております。

38ページのところで、今後の方針を書いておりますけれども、未然防止と早期発見・早期支援の取組ということで、校内でのSSR等の支援ですとか多様な学びの場、フリースクール等、このあたりの活用、また、不登校アンケートの実施と保護者支援ということで、理解を促すような取組と併せて保護者を孤立させない取組としての保護者の講演会、交流会を実施してまいります。

続きまして、40ページになります。スクールソーシャルワーカーの活動実績になります。

昨年度は、SSWを、この表で言うと令和6年度定数、一般SSWが16名だったのですが、これは前年度比微増しております。そういった体制拡充の成果もありまして、41ページのところ、活動回数のところですとか、解決、次年度継続もありますけれども、全体的に微増傾向が見られております。

ただ、一部、3番の(2)、小学校がまだ月2回の派遣ということなので、もう少し派遣してほしいといったお声もいただいております。

42ページに、具体的な事例を示しているとともに、43ページは、各学校からのアンケート結果を記載しております。体制の拡充に伴いまして、おおむね肯定的評価が非常に増傾向が見られたといったところが、よかったところとして挙げられます。

45ページのところです。令和7年度の方針になりますけれども、アンケート結果を踏まえて、個々のSSWの課題等に応じた人材育成を図っていくということと併せて人材確保に努めながら、体制強化を進めてまいります。

続きまして、46ページになります。不登校児童・生徒のための家庭学習支援事業の開始についての御報告になります。

前回4月の文教委員会では、これまで文教委員会の中で御指摘を受けておりました家庭学習の月当たりの派遣回数ですとか、オンラインが利用できる旨の説明が不十分だったことについて御説明させていただきましたが、今回それを踏まえて、総価契約から単価契約に変更するですとか、保護者にきちんと重要事項を説明した上で重要事項説明書に署名いただいて取り交わすといったところ、また、実施回数の増減を検討する具体的な目安としての視点、あとオンラインの活用もできるということを仕様書の中で改善しております。

49ページのところで、実際今年度使っている重要事項説明書のひな形をお示ししております。

また、51ページでは、これまでの保護者への説明資料、月8回オンラインの活用というところにつきましては、月8回については記載していたのですが、確かにオンラインについては記載がなく、口頭で説明していたといったところです。このあたりは、今年度改善点として令和7年6月からスタートをしているところでございます。

報告資料2ページにお戻りください。スモール・ステップ・ルームの新規開設についての御報告になります。

昨年度、4校でモデル的に取り組んできた未然防止の取組になりますけれども、今年度6校、新規開設として10校でスタートしているといったことになります。

2番の(2)に設置理由を記載しておりますけれども、実際使える部屋があるかないか、エアコンですとか学習に適した照明の有無、あとは利用者の動線ですとか不登校の出現率を見ながら配置しております。実際、3ページの上のところに、区内での配置状況をお示ししております。令和7年5月30日時点では、74名でスタートしているといったところでございます。

また、令和8年度以降の設置校の拡充ですが、実際学校の選定等は、これから検討してまいります。

○石毛かずあき 委員長 続きまして、過去の審査状況につきまして、区議会事務局長に説明を求めます。

◎区議会事務局長 2つの請願につきましては、不登校や発達障がい特性のある子どもたちへの支援策の拡充や新たな支援策について、引き続き検討していく必要があるという意見が多かったため、継続審査となってございます。

○石毛かずあき 委員長 何か質疑はございますか。

◆長谷川たかこ 委員 いろいろと施策を進めていただきました。アンケートも9月以降取っていただけるということで、取っていただいた後の結果報告もお待ちしております。宜しくお願いいたします。

子どもたちが不登校になる原因が、無気力、不安ということで、今も多くの保護者から私の方にお話があります。我が子のお友達も。無気力、不安で急に学校に行けなくなってしまったという話を今朝も聞いたりしております。

一番親として心配になるのが、学業不振ですが、家での過ごし方。お母さんが働いていない御家庭はまだいいのですが、共働きでおうちに保護者が全くいない状況で、子どもが1人きりで、長期にわたってしまうと学業不振もそうだし、メンタルの部分でもかなりまいってしまって、親が病院に連れて行かなくてはいけない状況まで陥ってるという御家庭を幾つかお聞きしております。

区として実態を把握されながら、共働き御家庭にももっとテコ入れしていかなくてはいけないと思うのですが、どのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。

◎教育相談課長 長谷川委員がおっしゃるような、なかなか外とつながりにくい、そして、おうちの中で1人で過ごすことの多いお子さんも一定数いらっしゃるということで把握はしております。アウトリーチの支援ということでは、教育相談課でスクールソーシャルワーカーがおりますので、学校からそのお子さんの家庭の状況などを把握した上で必要に応じて家庭訪問などをして、お子さんの生活の状況などの把握に努めております。

◆長谷川たかこ 委員 その場合、親御さんに御連絡して訪問するときに、親にはいてもらうという状況をつくられるのでしょうか。

◎教育相談課長 基本的には保護者の方がいらっしゃるところでお約束をさせていただいて、保護者の方とお話ししたり、すぐにお子さんとお話しできない場合でも複数回家庭訪問をする中で、少しずつ関係をつくっていくというような取組を粘り強くしております。

◆長谷川たかこ 委員 その関係性をつくっていくこともすごく大切だと思いますし、あとは、その後だと思うのです。私が保護者の方からお聞きしていると、共働きで御自身も働かなくてはいけない、そうすると一定期間、朝からもう夕方過ぎまでずっと1人で置いてしまっている。食べ物とかも好きに摂り過食症みたいになってどんどんどんどん太っていってしまい、メンタルの部分もやられてしまっているというお話も聞いております。

そういうお子さんに対しては、アウトリーチ支援も必要で去るし。親御さんもお仕事を少しセーブしなく手はいけないと思います。でもそうすると家が回らないとか、何かしら皆さんそれなりの事情をお持ちでいらっしゃる。区としての対応策は、何かある程度考えておかなくてはいけないのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育相談課長 家庭訪問をする中で、生活の状況の把握だけでなく、お子さんのその精神面の状況ですとか、そういったところの見取りなどもスクールソーシャルワーカーが実施しております。必要に応じてスクールソーシャルワーカーだけでなく、地域の保健師ですとか医療機関だったり、福祉の機関、サービスだったり、そういった地域の資源につなげるような取組もしておりますので、それぞれの家庭の状況に応じた適切な支援につなげるように努めております。

◆長谷川たかこ 委員 先ほど説明の中で、多様な学びの場というのが教育指導部長の説明の中でありました。多様な学びというのも必要ですが、先ほどの話だと、誰もいないところで学びというのは受けられないのですよね。ですから、スクールソーシャルワーカー、保健師とか何かしらのアプローチをした後にもっと深いところに入っていく。各御家庭の事情に応じて入っていって、寄り添い支援で一定時間おうちに入る人も含めたアウトリーチ支援。それにプラス学びも提供するところまで持っていかないと、なかなか子どもたちは、救われないと思うのです。

小学校低学年からそのような状況だと、中学校に入ってしまうと勉強がもう追い付かない状態になってしまう。往々にして皆さんそういうパターンになっています。

アウトリーチの仕方を各御家庭に合った形で構築しないとこの問題は解決しないと思うのですが、いかがでしょうか。

◎教育相談課長 長谷川委員おっしゃるとおり、今の例えば家庭学習支援事業のスキームですと、家庭に家庭教師の方が入って支援をするというような中では、安全性というところからも保護者の方の在宅を必須としているというようなところでは、お子さん、御家庭によっては、そういった状況が難しいような御家庭には、お子さんの支援が入りにくい、届きにくいというような状況もあるかとは思います。

そこをどのように更に一歩アウトリーチしていけばよいのか、中に入り込むのか、それとも少しずつでも外にお子さんを働きかけて連れ出していって、何らかの社会の中の学びの場につないでいくのか、そういった方向性のところについては、更にお子さんたち、家庭の状況なども聞きながら検討していきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 家庭教師だけではなく、複数のメニューがあって、そのお子さんのメンタルの部分をきちんと見てもらえる人、勉強のことを見てもらえる人とかというような人材をそろえて、個々の子どもたちに合ったものをどんどん提供していく、多角的にというような、もっと深掘りした施策、支援事業というのを新たに構築しないと、多分救われないだろうなというのは、ヒアリングして見えてくることです。今後、研究していただき、さらなる支援事業として構築していただきたいと思います。

私も議会の方でも様々提案させていただきますので、よろしくお願いします。

◆しぶや竜一 委員 何点か質問させていただきたいのですけれども、報告資料17ページ、不登校に関する児童・生徒及び保護者アンケートの実施というところなのですけれども、今までの不登校のアンケートの実施結果も私も過去に文教委員ではなかったのですけれども、拝見をさせていただいていた中で、心配なのが、この対象者の中でかなりの人数がいるというところで、全ての方々にこれに答えていただくということは、なかなか難しいのかなと思うのと同時になのですけれども、毎回アンケートで思うのは、未回答の方々が、どれだけ子どもたちの不登校とかに対する気持ちを抱えているのかなというのが非常に私自身は、そこの未回答の部分の方が実際問題、本当に悩みを抱えている子たちが多いのではないかなということを私自身も考えている中で、できるだけそういったところで、ここで言いますと、この50人程度の登校できず、かつどこにもつながっていない児童・生徒が50人程度いるというか、これ、前回のアンケートで多分細かく対象者、何人程度というところはあると思うのですけれども、この中で例えばなのですけれども、50人程度のうちどれぐらいがアンケートに答えてくださっているかとかという、そういうデータとかというのは、そこまでは分かるものなのでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 50人程度がどのくらいアンケートに回答されたかというのは、こちらで把握はできていない状況でございます。

◆しぶや竜一 委員 これから、例えば、せっかく声を掛けていただいたのにも関わらず、そういったデータを細かく分析するのは難しいという、そういう認識でよろしいですか。

◎不登校施策推進担当課長 今回のアンケート自体が無記名ということもございますので、こちらの50人の児童・生徒が、どういったお子さんかというのは把握はできないというところで、今のところは認識しております。

◆しぶや竜一 委員 C4thとかは保護者というのは大体できる、無記名だけれどもC4thとか使っているとか、そういうところは分かっている中でも、この50人に限らず、では、この2万7,000世帯の人たちの中でも、そういったデータを取るのも難しい。そういったことですか。

◎教育指導部長 今回、安心してお答えいただいて、なるべく回答率を高めるために無記名にするという判断をしております。その対象者がどの層に該当するかというのは、その回答類型からある程度類推できるようになっておりますので、今、登校できているのかできていないのか、できていないとすると3か月なのか6か月以上なのか、そのあたりで大体照らし合わせれば、大体こういう分類の児童・生徒だろうという類推は、ある程度できるかなと考えております。

◆しぶや竜一 委員 分かりました。今のを聞いて少し安心はしたのですけれども、今までのこのアンケートでは、無記名に今回変わったという教育委員会の区の姿勢というのは大変評価するところではあるのですけれども、ただ、一方でそういった細かい今までやっていたことと同じことをやっていて、細かいところのデータ分析も、ただ無記名にしたから難しいとなってしまうと、どう考えても行き届くところに行き届かないアンケートには変わりないのかなと。

私自身は、学校現場の教育の先生方とかの話とか、保護者の話をまめに聞いている身としては、そういうふうに感じてしまうのですけれども、区としての認識はその辺どうでしょうか。

◎教育指導部長 17ページの表で言いますと、チャレンジ学級、あすテップ、1,500人とあります。このあたりは、実際指導員が声掛けしながら、できればその場でこれやるようにとか、声掛けをしながら促していきたいと思います。

また、一番この厳しい50人程度の層なのですけれども、このあたり具体的なやり方はまだこれから検討なのですが、直接訪問しながら、何とかできれば対面で答えさせるようなこともしていって、何とか回答率、高まるように努力していきたいと考えております。

◆しぶや竜一 委員 分かりました。区が一生懸命、そういったところでしっかりと課題解決に向けて頑張ってくださっていることは、スクールソーシャルワーカーの方々の話も聞いているので、重々承知はしております。

そんな中で、不登校の報告資料の中の35ページで主な不登校の要因というところの円グラフなのですけれども、令和5年度、令和6年度、小・中、その他のところが、これまた20%以上ですよね。20%以上あるということで、そういったその他、これは実はこの中の円グラフで言うと、学校生活へのやる気出ずというところに続いてのほとんどが、円グラフで表されると、その他が多いというところで、その他というところなのですけれども、その他の中でも多分その皆さんなら何が多いとか、どういった傾向があるよね、それはもちろん家庭のそれぞれの事情があるので、子どもたちの事情、保護者の事情あると思うのですけれども、その他の中での何かこういう分析とかというのは難しいのでしょうか。

◎教育相談課長 こちらに記載している主な不登校の要因は、上位の5つの要因をまず書き出させていただいて、それ以外のものをまとめてその他にしておりますので、それぞれの内訳については、分析は可能かと思います。

◆しぶや竜一 委員 分かりました。できれば、今、確かにその他の中での枠というのは、多分幅広いのだろうなと私自身も感じているのですけれども、ただ、そこを少しでも見える化といいますか、我々議会といたしましても協力という姿勢では、そういったところを直接学校とかに届ける役割というのは、少なからず一般の方々よりも我々は協力しやすいのかなと思います。

せめて区民の方々というよりも我々には何かそういったデータも今後検討していただければありがたいかなと思います。

少しでも見える化といいますか、何か協力の体制の部分の中で情報共有を是非ともさせていただきたいと思った中で感じたところがありましたので、是非ともよろしくお願いいたします。

また一方で、41ページのスクールソーシャルワーカーの活動実績等についてというところで、担当校数が1人当たり平均小学校3から4校、中学校2校程度ということなのですけれども、スクールソーシャルワーカーの活動実績の中で、区としては、多分どこの区もそうなのですけれども、足立区としてはスクールソーシャルワーカー、現在の人数は足りているというような感覚なのでしょうか。

◎教育相談課長 スクールソーシャルワーカー、段階的に増員を図っておりまして、以前は、1人当たり8校程度を担当してるような時代もありましたけれども、人を増やして担当校を減らしていくことで、よりその1校1校に入っていく、深く入っていけるようになったかなというふうに考えております。まだこの人数が適正な人数ということでは、今、認識しておりませんので、段階的に増員を図っていきたいと考えております。

◆しぶや竜一 委員 分かりました。今、教育相談課長がおっしゃったように、正にそのとおりなのかなというところで、アンケート結果の考察のイのところを見てても、実際にスクールソーシャルワーカーの方々からも聞いたことと全く一緒で、増員した結果、スクールソーシャルワーカー1人当たりの担当校数が減って、余裕が生じることで学校からの要望に応えられる環境になってきている。

そういったこともあるのかなと思うのですけれども、ただ、実情、スクールソーシャルワーカーの方々からすると、負担というのは大きいのかなと。なるべくそこの増員も、今の人材不足、また育成の困難な中の状況の中では厳しいのですけれども、本当に様々、民間でも多分委託というか、そういうところでも、NPOもそうなのですけれども、様々教育現場で協力してるところ多数ありますので、そういったところも、今後、情報を聞き入れながら、視野を広げて様々検討していっていただきたいなと思うのですけれども、最後いかがですか。

◎教育相談課長 スクールソーシャルワーク体制の充実については、今後も検討していきたいと思っております。増員だけでなく、人材育成の面も両輪だと思っております。民間の知見をどのように区のスクールソーシャルワーク事業に生かしていくかというところについても、他自治体の状況なども把握しながら研究していきたいと思っております。

◆小林ともよ 委員 今回、不登校の子どもたちにプレのアンケートを取ったということで、その中身を見ますと、これまで無力とか学校への不安という言葉で片付けてきたという感が否めないなというところで、きちんと子どもたちに聞けば言葉が出てくる。何に困ってたのかという実態からちゃんと深めてくれたということでは、このプレアンケートをやったことは大変意義が大きかったかなと思うのです。

こうやって大人の側から見て、子どもたちが不登校になってるということを無気力とか学校への不安という言葉で対応してきたという中では、そういった意味でも、不登校の子どもたちが増えてきてしまったというそういう要因にもなってると思うのですけれども、いかがでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 小林委員おっしゃるとおり、今回、子どもの声を直接プレ調査で聞けたというところは、大きな意義があったと思います。今まで、国の調査では、無気力、不安というところで教員の見立てで分類してたというところもありますけれども、今後こういった本アンケートを通じても、更にお子さん、子どもたちの要因というものが分かるようなアンケートの設問にしておりますので、更に本調査のところでは、子どもたちの声をしっかりと聞き取って今後の施策に活用させていただきたいなと考えております。

◆小林ともよ 委員 それと、このアンケートでも、学校への期待感というところでは、小学校1年生だと、まだ学校は行きたいところだったりとか、成長できる場所だと認識してる、そういった子どもたちが多かったのが、中学生に入ってくるとどんどんどんどん減ってしまっていくという状況がこのアンケートの結果からでも見えてくるのですけれども、例えば小学校でもそういった気持ちがあるうちに少しずつでも援助、スモール・ステップ・ルームなどの設置も同時に中学校と同時進行で進めていく必要があると思うのですけれども、いかがでしょうか。

◎教育指導部長 これは当該不登校になっていった生徒の傾向なのですけれども、そういった生徒でも低学年のうちはまだ学校に対する期待等あったというのは、それはもう小林委員のおっしゃるとおりであると思います。SSR等の検討というのもあるのですけれども、まず子ども同士、教員との子どもとの関係、ウェルビーイングにもつながるような声の掛け方ですとか、人間関係づくりが、まずは一番の不登校の未然防止になると思っておりますので、学級経営からしっかりと含めて教員の指導力を高めていきたいと考えております。

◆小林ともよ 委員 教員の指導力というところでもあるのですけれども、小1の壁とか中1の壁とかあるのですよね。環境が大きく変化するときに、教員も子どもたちも情緒が不安定になる時期に不登校が増える時期と重なってくるのかなと思うのです。

私も保護者として、幼稚園とか保育園に通ってるときというのは、迎えに行ったときに、保育士が、ちゃんと今日はこういうことして過ごしましたよとか、いろいろ報告してくれるのですけれども、小学校に入った途端に、そういう報告一切なくなるのです。子どもも困ってるなと思ったときに、学校と連絡取りたくても、うまく連絡が取れないだったりとか、先生ともなかなか保護者も信頼関係を築きにくい状況になっていくのです。

中1なんかだと、これからの子どもの教育費なんかも考えると、がっつり働いたりですとか、忙しくなって、子どものことを見ていけないというふうになると、更にまた中学生でも、いろいろ先輩後輩の関係ですとかが増えたりですとか、そういった中で家庭でもなかなか自分の居場所がなかったりですとか不安に感じる部分も、小さい子とはまた違った意味でいろいろな不安感とか出てくると思うのです。勉強ができなくなれば将来の自分のことも不安になるだろうし、そういったところではスクールソーシャルワーカーも、そういったところで活躍できるのかなとも思うのです。

ただ、先ほども日数が少ないというので子どもがスクールソーシャルワーカーが相談に乗りますよというお手紙をもらってきますけれども、あまりにも少ないし、顔が全く見えないのです。学校で参観とか行っても、そこにはいないですし、どういった人がいついるのかなというのは、いつも私も感じてきたところで、常駐でいていただいて、イベントが何かあったときも子どもたちと一緒にいる姿とか、保護者が認識する必要があると思うのです。

本当に抜本的な拡充が必要になってくると思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

◎教育相談課長 小林委員おっしゃるとおり、特に小学校につきましては、今、月2回程度の派遣ということになりまして、学校によっては認知度があまり高くなかったり、スクールソーシャルワーカーが何をする職種なのかというのが浸透していないような学校もあるというふうには認識しております。

増員ももちろんなのですけれども、そういったスクールソーシャルワーカーの強みとか得意分野というところの啓発というところも含めて、各学校への周知活動というのを工夫していく必要があると考えております。

また、学校に常駐するのがいいのか、今はげんきから、センターから派遣して各校で勤務をしているというような状況を取っておりますが、どのような方向性で配置をしていくのがいいのかというところは、更に検討を進めていきたいと思っております。

◆小林ともよ 委員 家庭や子どもだけの支援ではなくて、先生の支援にもつながっていくと思いますので、是非よろしくお願いします。

あと、今回、このアンケートを実施していくというこれから段階なのですけれども、かがみ文にアンケートを取る目的として、居心地のいい学校づくりの参考にしたいと区の方で書いてると思うのです。このアンケートで上げられた子どもたちの声をこれからどれだけ現場で活かしていけるのか、それがすごく問われることになっていくと思うのですけれども、挙がってきた意見を真摯に受け入れて、みんなの声で学校は変えられると、こういう実感を子どもが味わう機会にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 小林委員御発言のとおりだと思います。今回のアンケートについては、不登校児童・生徒だけではなく、全ての児童・生徒の声を聞くようなアンケートとしております。

こういった声を大切にさせていただきまして、是非学校の方にもフィードバックさせていただいて、学校と教育委員会でよりよい学校づくりというものを一緒に考えていきたいなと思います。

◆小林ともよ 委員 それもそうなのですけれども、是非子どもたちにきちんと回答を出していただきたいと思うのです。こういう結果が出ましたので、こういうふうに改善していきますよという。そういった回答がないと、あのアンケートは何だったんだろうという、楽しい場にしていきたいって言ってたけれども、全然なってないのではないかという、そういったことになるとやる気も失せていくということにつながりかねませんので、是非よろしくお願いいたします。

○石毛かずあき 委員長 要望でよろしいですね。

他に質疑はございませんか。

◆鹿浜昭 委員 この不登校に関する問題に関しては、本当に教育委員会も、年々年々もう数年前からいろいろな取組の中、今回もこれだけの説明をいただいて、本当に大変苦労されてるなというのは実感です。

そんな中でも、結果を見ると、令和5年、令和6年前、ほとんど変わらずでしたが、高値のまま推移してしまったというのが、教育委員会も努力をしたかいがまだ結果としては出なかったのかなというふうに思うのです。大変難しい問題でいろいろアンケート取られたりなんかしたりして今後も進められていくのかなというふうに思うのですけれども、今の方向性というのをちょっと大きな柱としてどう捉えて今後どうしていくかというのは、当然優先順位というのはあるかと思うのだけれども、何を基に進めていきたいなと思ってるのか、教えてもらっていいですか。

◎教育指導部長 報告資料の38、39ページに今後の方針を記載しております。

大きなところでは、(2)のところ、まず不登校アンケート、子どもたちの実態をまず捉えて、問題点、改善策につながるような何かヒントがないのか、そこをまず分析をしながら、未然防止、早期発見・早期支援の仕組み、新たなものが何かあるのか、そのあたり材料として検討していきたいと考えております。

◆鹿浜昭 委員 当然御存じだと思うのですけれども、不登校の原因、要因は、その子その子1人ずつみんな違うと思うのだよね。アンケートを取って、第一要因がこれだというふうに、不登校の子たちもアンケートで答えてるかも分からないけれども、それを取り除いてあげれば、学校行くかといったら、そうではないよね。相当複雑だと思うのだよね、これ。

そういった意味でも大きな問題で、例えば菜の花中辺り、東島根中とかというと、12.1%の不登校出現率、クラス30人で行くと、大体3.数人がもう既にずっと休んでるというのが現状だと思うのだよね。

親御さんとかその本人、本人はなかなか難しいのかもしれないけれども、親と先生との面談とかというのは、これはやられたことあるのですか。その不登校の親との例えば担任の先生との面談、今までそういうことをやられたことある。なぜ学校に行けないのかということを一人ひとり、それを必要だと私はずっと昔から家庭訪問を訴えてたのです。

今、なかなかそれはもうできないということなのですけれども、会って話す大切さ、顔と顔を合わせて目と目を合わせて、そこの大切さというのを教育委員会は感じてませんか。

◎教育長 家庭訪問だけを取って言うと、確かに全生徒の家庭訪問はしていません。ただ、この不登校のお子さんに限って言うと、学校との関係がほぼ切れてしまっている御家庭に関しては、SSWだけではなくて、担任の教員であったり、場合によっては副校長が実際に行って親御さんに会ったり御本人にアプローチはしているので、面談、家庭訪問してないかというと、不登校に限って言うと、それはもう丁寧にやらざるを得ないので、しっかりとやってきております。

それは今後も継続しつつ、できれば教室は入れなくても学校に、でも学校にどうしても行けなければ、今、フリースクールの方も増えてきていたりとか、もちろんチャレンジスクールとかいろいろありますので、本人が行けるなら是非そちらの方に、ただ、どうしてもということであれば、一定程度、御本人の気持ちが落ち着いた頃に、ただ学業も大切なので家庭教師のような形の学習だったり、あとバーチャルでやったりとかということをいろいろなメニューは正直言って足立区はやってきているので、それに本人、何が近いかということをしっかり個別にプランニングしてあげて、結び付けてあげるということが大切だという認識でおりますので、しっかりやっていきたいと思っております。

◆鹿浜昭 委員 そういう方向性はすごく感じているのですけれども、子どもは家庭でしつけ、学校で学び、地域で育てるというのは意味がありますけれども、家庭、学校、地域というのは三位一体の教育というのは昔から叫ばれて、それが子どもの健全育成には大切だというのは、僕ら習ってきました。

今なかなか先生の立場も何とも私たちは分からないけれども、相当いろいろな意味で昔と違った形で忙しさが増して、なかなか子どもとの接点が少なくなってきてるのかなというふうに思うし、特に地域の問題なんかは、町会の力が弱くなったり、子ども会の力が弱くなったりして、一つの組織としての動きがなかなかできなくなっているという意味合いもありますけれども、子どもを育てるという意味では、その地域の子どもたちを地域で育てるというのは、認識は持ってると思うのです、いろいろな意味でね。

ただ、今の実態をどれだけ足立区民の方が感じてるかというのは、恐らくこの実態を知ってる人は、僕、少ないと思うのです。今、教育委員会だけでは、なかなか解決、今後もできないのではないかと僕は思うのです。足立区民全体を巻き込んで、何とか子どもたちを育てていこうという、昔の三位一体の大切さ、もう1回見直してもらいたい。地域を巻き込んで、家庭も巻き込んで、みんなで育てるんだという。子どもは宝だと、昔、僕らはよくそう教わりながら、地域の子どもたちは地域で育てようと、みんな何かそういう一体感というのがあったのです。

ただ、コロナ禍といったらまた変なのだけれども、少しそういうものが何かバラバラになっていっちゃって、PTA自体も、今、中学校でPTAがないところもあるとか、PTAの力も弱まってる。だから、全体的にそういうふうな形なのですけれども、一つの目標に向かって何とかしていこうということを是非この現実を足立区中に広めていただいて、例えば僕らは、今後20日前に夏休み入りますけれども、そのときというのは、学校の先生が各地区にも夏休みの過ごし方というので子ども会を集めて、そこに学校の先生が親に指導していった。夏休みはこう過ごしていってください、こうしてください、ああしてくださいと。何か学校と地域の密着度というか、すごく近かったのです。今、それが学校と地域、家庭がすごく離れちゃってる、それぞれが。その感覚というのは持ってる人いますかね。是非、その辺をもう1回見直してもらいたい。過去のいろいろなものがあるかと思うのだけれども、そういうものを引っ張り出して、過去のよかったことというのは、培ってきて積み上げてきたものですから、全部なくすということはもったいないことだと思うので、その点も踏まえて、こういうデータを取ったりなんかするのは大切です。先生方も大切。

でも、昔の小学校の先生、中学校の先生、忘れ物をしたというと、すごくその子どもたち、熱心で、自転車で、では、何か私のものを使いなさいとか、何かあったら何百円のものだったら、先生と一緒に買いに行こうとか、すごく親代わりではないのですけれども、すごくそういう親しみやすかったと。今の先生も多分そういうことを思いながら、子どもたちが大好きだから先生になったと思うので、そういう形で是非学校の門が高いような、敷居が高いような感じがしてしようがないので、是非その辺をお願いしたいなと思うので、よろしくお願いしたいと思います。教育長いかがですか。

◎教育長 鹿浜委員御発言のところ、私も非常に地域、家庭、学校と、その関係とても大事で、よりコロナ禍を越えて、それを近づけていきたいという思いがあります。その点、今、青少年委員も不登校が非常に大きな課題だというふうに御認識をいただいていて、昨年来、教育懇談会という形で、学校とPTAと青少年委員とあと教育委員が入ってという会を立ち上げていただいて続けています。そういった関係をもうちょっと更に地域に広げていくとか、何か核になるそういった教育懇談会を拡大していくとか、そういったことを取組しながら、地域の課題を学校中心、拠点のような形で発信していって、地域の方に理解していただいて、協力していただく体制づくりをしっかりやっていきたいと思います。

また、子どもたちも教員ともっと話したいという声がいろいろ聞こえてくるのですが、多忙でなかなか向き合ってくれないという悩みがお子さんにも、この間、子どもたちの声を聞いたときもそういう意見が出ていたので、一方の教員の方の働き方をより負担を軽減していって、子どもたちに向き合う時間を増やしていくという、そういった両方でしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。

◆水野あゆみ 委員 私も端的にお伺いをいたします。

先ほど、実態調査でも、令和6年、1,542名不登校ということで出ましたが、私も毎年本会議等でも不登校支援というところで質問をさせていただいて、昨年度は不登校支援ポータルサイトも立ち上げていただき、今年度は不登校支援室も設けていただきましたので、いよいよ本領発揮していただきたいなというところではありますが、90日以上の長期欠席が900人以上いる状況の中で、チャレンジ学級ですとか、あすテップ、またフリースクールなどに通えていないお子さんたちは、本当に深刻だなというふうに思います。

自宅で1人で過ごす時間も増えるでしょうし、栄養のある御飯も食べられているのかなというところもあるのですけれども、学校の先生は授業をするのが本旨だと思いますし、不登校の子どもたちの支援というのはプロではないので、どこまで寄り添っていくのかというのは、本当に深刻なところだと思うのですが、そういった意味でも、私は、せっかくスクールカウンセラーを各校に設けていただいているので、そこはしっかり活用してほしいということで、本会議でも訴えさせていただきました。

1,500人を超える不登校児童・生徒全てをプッシュ型支援していくのは難しいという答弁がございましたけれども、例えば、本当にチャレンジ学級ですとか、フリースクールとか、そういったところにつながっていないお子様をピックアップしていただいて、そういったところは担任の先生も御存じでしょうから、そういったところにまずはプッシュ型支援をしていただいて、プロでない教員のそういったところを補うためにスクールカウンセラーがいると思いますので、そういった心に悩みがある子に関しては、しっかり病院につなげていく。しっかり早期治療で早期支援につなげていくということがすごい大事だなというふうに思うのですけれども、このスクールカウンセラーの活用というところは、しっかり考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育相談課長 水野委員おっしゃるとおり、なかなかどこの機関にもつながっていないお子さんの中には、心理面のケアが必要なお子さんですとかもいらっしゃるというふうには認識しております。

学校の中でどこにもつながってないお子さん、なかなか学校の先生が確認しづらい、どのような生活実態をしてるのか確認しづらいお子さんについては、スクールソーシャルワーカーの家庭訪問ということを先ほど御答弁いたしましたが、そのお子さんの状況によっては、スクールカウンセラーも一緒に同行するなり、家庭訪問して、お子さんと少しずつ関係をつくっていくというような、子どもに応じた支援も可能かと感じておりますので、きちんとその学校、勤務する担当校の中で、子どもの状況を把握した上で、心理的な支援が必要なお子さんについては必要な支援を届けていけるようなところを取り組んでいきたいと思っております。

◆水野あゆみ 委員 本当に悩んでいる状況というのは、一日もつらいと思いますので、早急な対応をお願いしたいなと思います。

1,500人といっても、学校単位で100校にならしていけば、そんな多くはないと思いますので、スクールカウンセラーを何人も置いている意味というのは、本当に悩みを顕在化してる方たちにプッシュで支援しないとどうするのかなというふうに本当に私は思ってますので、そこはしっかりやっていっていただきたいと思いますが、教育長いかがですか。

◎教育長 水野委員御発言のところでございますが、私もとても大事なことだと思っておりますので、しっかりと、いろいろな職種の方も、まだ人数が足りてない部分等もございますので、そういったところと併せて、研修等で質の向上を図っていきたいというふうに思っております。

◆水野あゆみ 委員 ありがとうございます。これからアンケートもしていただくということですが、本当に悩んでいるお子さんというのは、自分でも何が悩みなのかなというのも、自分自身でも分からないのに答えられないよというところもあると思いますし、もう絶対答えたくないというお子さんもいるのかなと思いますので、アンケート自体では、どういった回答が出てくるのかというのは、どこまで期待できるものなのかなというところはあるのですが、しっかりやっていっていただきたいと思います。本当に保護者1人では乗り越えられないところを支援していっていただきたいなと思います。

アンケートの調査につきましても、私、この間の本会議でも質問させていただきましたが、6時間授業というところが、どこまで子どもたちに負担感があるのかというところもしっかりアンケートの中で聞いてほしいと質問させていただきました。これは、不登校になった子どもというよりかは、未然防止につながっていくのかなと思いますが、そういったところも全ての子どもたちが今度回答してくれるということなので、こういったところもアンケートに入れていただきたいと思いますが、こちらどうでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 水野委員おっしゃるとおり、授業、1日の時間長くてというお子さんもいらっしゃるかと思いますので、アンケートの設問の中に加えさせていただくことで、そのような声をしっかりと聞き取っていきたいなと考えております。

◆水野あゆみ 委員 よろしくお願いします。

また、報告資料のスクールソーシャルワーカーの活動実績についてもあるのですが、継続的な任用を望む声がありました。家庭とのやり取りで、せっかくつながった絆をまたほかのところに異動になってしまうということで、これは私もスクールカウンセラーやSSWの方から個人的にも御相談いただいてる件なのですが、実際には、この任用年数というのはどのぐらいなのでしょうか。

◎教育相談課長 今、任用年数の具体的なものは手元にないのですが、スクールソーシャルワーカーにつきましては、1校の任用ですと本当に幅広いです。1年ごとに替わってしまう、スクールソーシャルワーカーの退職に伴って補充というようなところもあって、全体的なバランスで毎年替わってしまう学校もあれば、複数年配置させていただいてる学校もありますので、そこはまちまちになっております。

◆水野あゆみ 委員 せっかく子どもとの信頼関係ができた、家庭との信頼関係ができた中で、1年後に異動だよって言われるケースも間々あるようなので、そういったところも人材不足というのもあるのでしょうけれども、しっかりそこはやっていっていただきたいな、改善していっていただきたいなと思いますが、その辺どうでしょう。

◎教育相談課長 毎年12月頃に、学校の管理職の先生を対象にスクールソーシャルワーカーの勤務状況なども含めてアンケートを取らせていただいておりますので、そういった学校側からの声も参考にしながら、せっかくつくってきた関係性というところを切らないような形で、なるべく複数年配置できるように調整はしていきたいなと思っております。

◆水野あゆみ 委員 スクールソーシャルワーカーの活用方法が分からないという、私も数年前から学校側から聞いてることを教育委員会に伝えてるのですけれども、いまだにそういうふうに言っている学校があるのだなということで、ちょっと驚いています。しっかり人材を設置している中で、何で活用方法もしっかり区教委として指導してアドバイスしてくださってないのかなというふうに思ったのですけれども、これはどのようにしていただいてるのですか、毎年毎年。

◎教育相談課長 スクールソーシャルワーカー向けの研修などでは、各校に対して、自分たちがどういう専門性があって、どんなケースについて専門性を発揮して支援をしていくかというところを啓発していくように、毎年伝えてはおります。

好事例などもありましたら、そういったものはスクールソーシャルワーカーの中でも共有しまして、学校向けの啓発の中には活かしていくというようなことで進めてはいるのですけれども、なかなかそれが各小学校、特に小学校においては伝わりにくい事実があるということですので、特にそういった小学校については、何が足りないのか、啓発について何が足りないのかというところは、確認しておく必要があると認識しております。

◆水野あゆみ 委員 すごいスクールソーシャルワーカーにつながって、本当に力を発揮していただくとすばらしいことになるので、子どもたちも悩み、乗り越えられますので、しっかりと活用方法も周知というよりかは細かく入っていただいて、連携と支援を今後もしていっていただきたいと思います。要望して終わります。

◆中島こういちろう 委員 私は、不登校アンケートに関して2点だけ質問をさせていただきます。

先ほど、しぶや委員からも御発言がありましたが、今回、いろいろ足立区の方でも不登校に対する問題意識を抱える中で本調査の前にプレ調査を行い、その結果を踏まえて、今回、全児童、保護者に対応していくということでお話をいただいています。その中で、アンケートの回収率を上げていくという、ここが大事なのではないかというお話がありました。私はそこは非常に同感で、プレ調査のところ、例えば、報告の10ページ目を見ていただくと、プレ調査で、まずチャレンジ学級の方に合計30%の回答率がありましたというような御報告もいただいてるのですが、実際、在籍人数は75名で、配布人数が54名だったと。ここの部分の20名近い方に関しては、紙自体もお届けできなかったのか、返ってこなかったというところで行くと、まずどういう形だったのでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 在籍人数と配布人数の差のところについては、アンケートをお渡しできなかったというところで、通級時にアンケートをお渡しするというところだったら、なかなか通級のタイミングとアンケートを渡すタイミングが合わなかったというところになっております。

◆中島こういちろう 委員 そうですよね。となると、本来的にはそういった方々のところに情報を届けて、しっかりとアンケートを取りたいというふうに思ってらっしゃると思うのです。そうなったときに次の本調査のときには、その課題感に関してはどういうような形でリカバリーをお考えでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 チャレンジとかあすテップにお通いのお子さんについては、通級時に指導員の方が一緒にやるというところでカバーしていきたいなと考えております。

ただ、例えば、フリースクールですとか、あと、そもそもどこの学びの場にもつながってないというようなお子さんについては、教員の方であったりとか、SSWの方の御協力をいただきながら、声掛けなど、あとは紙を配布する、郵送するなどという様々な方法を使わせていただいて回収率を上げるというところは取り組んでまいりたいと考えております。

◆中島こういちろう 委員 そこの部分が今回の肝になるのかなというふうに思います。アンケートも全ての方に御回答いただけるというわけではなかなかないと思うので、是非そこに力入れていただきたいと思いますし、また、今回は、このプレと違って、Home&Schoolを活用してというところになると思います。Home&Schoolを活用してウェブで答えられるというのは非常に便利になって、多くの方にというところもあるのですけれども、一方で、Home&Schoolの中に情報が届くと、保護者の方の中でいうと、結構情報がいろいろ混ざっているので、そこの中でアンケートに関しての回答率が低くなる可能性もあるのかなというふうに思ってます。

先ほど低学年の児童に関しては、教室でとかというお話もありましたけれども、全体の回収率をHome&Schoolで高めるための施策というのは何か考えてらっしゃいますでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 アンケート実施後に、定期的に事業者の方から現在の回答率というものを報告していただく予定です。回答率の低い学校については、働きかけをするなどしてアンケートを高めていくことであったりですとか、あと、中島委員おっしゃられたような、保護者の方でどうしても情報が埋もれてしまうということがございますので、単独でそのようなHome&Schoolでの情報発信をすることで埋もれないようにするとともに、また、保護者向けには、定期的に随時、御協力の依頼というところで情報発信していきたいと考えております。

◆中島こういちろう 委員 是非お願いいたします。特に保護者の方向けのところで行くと、今日、各委員とも小学生のお子さん抱えてらっしゃる保護者の方多いですけれども、学校の先生から連絡帳に書いてもらう、子どもが連絡帳を書いて、このアンケートいつまでというふうにするのが、保護者の方からすると連絡帳を確認してというところと2つのダブルチェックになる部分が非常に高いので、そういった意味では是非そういったところの周知啓発もお願いできればなというふうに思います。

最後に、今回このアンケートを取って、その上でいろいろデータを分析した上で、更なる施策であったり、議論を進めていただくと思うのですけれども、最後、アンケートを取っていただいた後のところで、通常アンケートだと回答のお礼みたいな形で、ありがとうございましたみたいなのが出ると思うのですけれども、それと同時に、例えば何か悩みを抱えているお子さんだったり、そういった課題を抱えている保護者の方が御連絡する先であったり、そういう連絡先を何か表記するような取組をされるのでしょうか。

◎不登校施策推進担当課長 中島委員おっしゃられるようなアンケートの回答後にそういった連絡先を入れるのは非常に有効だと考えております。ただ、アンケート自体のシステムが、今回、委託事業者のシステムになりますので、そういった情報発信というか画面構成が作れるかどうかというところは、事業者の方に確認させていただきまして、画面が変えられるようであれば、是非そういった取組ということも前向きに検討していきたいと考えております。

○石毛かずあき 委員長 他に質疑ございませんか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○石毛かずあき 委員長 質疑なしと認めます。

次に、各会派から意見をお願いいたします。

◆鹿浜昭 委員 継続でお願いします。

◆水野あゆみ 委員 更に議論を深めたいので、継続でお願いします。

◆小林ともよ 委員 先ほども、先生方がもう忙しくて、子どもたちに向き合えないという話もありました。また、小1の壁、中1の壁というところで、4月、子どもが先生も大変になるというときに、我が会派はずっと指摘をしておりますけれども、そういった時期に学力テストがあって、子どもも本当は楽しみに、いっぱい友達つくりたいと思って学校行ったら、そのときにこの学力テストできなかったということになると、どうしようという、また更に不安が増幅する要因にもなってると思うのです。

先生たちにとっても、子どもたちときちんと関係を築いていかなきゃいけないというそういう時期に勉強のことでいっぱいになってしまうというのは、本当にこの学力テストを見直していくべきだと思っておりますし、今、先生も子どもも学校に通えなくなっている、そういう、今、学校になってしまってるのです。学校の在り方自体も本当に考えていく必要があるのではないかと思います。

不登校対策も前に進めて、より一層前に進めていただきたい、学校の在り方も含めてと思いますので、採択でお願いします。

◆中島こういちろう 委員 継続でお願いします。

◆長谷川たかこ 委員 学校運営の見直しというのはすごく大切だと私も感じております。ベースは、学校と親と子どもたちが近い距離感であること、ベースは愛があることが必要なのではないか思うとところです。是非そういう部分での見直しができる力を育めるような学校の在り方というのを再考していただきたいと思います。採択でお願いします。

○石毛かずあき 委員長 本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○石毛かずあき 委員長 挙手多数でございます。よって、継続審査と決定をいたしました。