✩文教委員会52:都の補助金で令和10年にチャレンジクラス(不登校対応校内分教室)の設置!「不登校対応固定学級を中学校の中に一教室設置・モデル校(11中学)1校設置【子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願】【不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願】

(2)5受理番号15 不登校の子どもたちや発達障害特性のある子どもたちとその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願

また、(3)6受理番号3 不登校支援事業の抜本的な支援拡充を求める請願

以上2件を一括議題といたします。

2件とも前回は継続審査でありました。

また、報告事項の(4)チャレンジクラス(不登校対応校内分教室)の設置に向けた検討についてが本請願と関連しておりますので、併せて執行機関に説明を求めます。

○教育指導部長 資料の17ページをお開きください。チャレンジクラスの設置に向けた検討について 御報告させていただきます。件名、所管部課名は記載のとおりでございます。東京都におきましては、令和6年度からチャレンジクラスというのを試行的に広げてきている状況でございます。

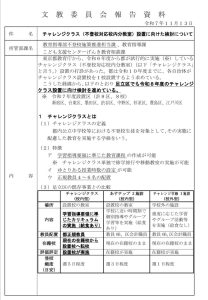

今般、令和10年度に各地区1校設置できるようにということで方針が示されましたので、足立区としては10年を待たずに、令和8年度のチャレンジクラス設置に向け、急遽準備を進めている状況でございます。チャレンジクラスというのは、定義は書いてありますけれども、いわば不登校対応の固定学級を中学校の中に一教室設置するといったイメージになります。特徴といたしましては、記載のとおり、学習指導要領に準じた形で、独自の教育課程を編成することが可能であるということになります。

表の中でチャレンジ学級やあすテップ等々の比較を示しておりますけれども、チャレンジ、あすテップというところは、教育課程というよりは、その子の状況に応じた教材を使いながら学びを支 援しているところでございますけれども、チャレンジクラスになりますと、そこで独自の教育課程 に基づいた学習が進められるという形になります。これに合わせて、チャレンジクラス単独で修学旅 行や移動教室の実施も可能となってくるというメ リットもあります。また、正規教員が4名から6名加配で就くというのが非常に大きなメリットであると捉えてございます。

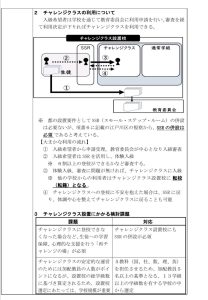

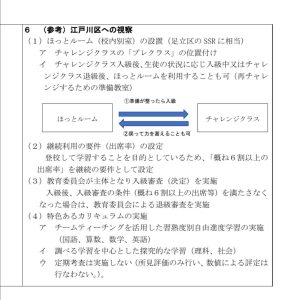

18ページの項番2でございますけれども、チ ャレンジクラスの利用のイメージ図を示しており ます。後ほどの20ページの項番6のところで、江戸川区の篠崎中学校を視察してきた結果を記載しておりますので、そちら後ほどお目通しいただければと思うのですが、そこで分かった一つの結 論といたしましては、SSRとチャレンジクラス の併設が必須であるということでございます。まずはSSRに落ち着いて通える状況になって、その子がまた新たに学びの意欲が高まってきたら、チャレンジクラスの入級を認めるといった形になります。この入級審査は学校でなく、区が主体となって行うという形になります。

場合によっては、やはり学びがその子によってはなかなか厳しくなってくるという状況になれば、一旦退室をしてSSRに戻って整え直すといった、行ったり来たりということも想定されます。チャレンジクラスはSSRと明確に違いますので、出席をマストとしていきます。なので、出席率は一定の基準を設けて、出席率が下がるようであれば一旦SSRにということで、きちんとメリハリを付けて、チャレンジクラスの存在意義をしっかり確立していくといったイメージでおります。

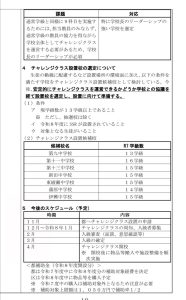

項番4でございますけれども、チャレンジクラスは区内で1校になりますので、一定の要件の下で、表のある7校の中で検討を進めてきました。加配の教員の数が一定の必要な人数ということで あると、13学級以上であることが一番望ましいということで、それと来年度SSRが設置が予定も含めてあるということが見込まれる学校ということで進めてまいりました。様々、学校の様子を見ながら検討してまいりましたけれども、都の方から要件を求められているのは、ある程度受入れ体制があるということでほかの生徒との動線の区分けができるところ、あとは一定の不登校の出現 率が求められている、この2点の要素から、私どもとしてはこの中で十一中が一番ベストと考えておりますので、十一中での開設に向けて準備を進めていきたいと考えているところでございます。

今後のスケジュールにつきましては、都への申請とともに、この仕組みを確立していきながら、 当該校への生徒、近隣の小学校卒業予定者も含めて、このあたりの説明をしながら、まずは4月の開設に向けて準備を進めていきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

○石毛かずあき委員長 それでは、質疑に入ります。何か質疑はございますか。

○長谷川たかこ委員 チャレンジクラス、とても画期的だと思います。

東京都が補助金を出すということですが、そもそもこれは国からのお話もあったものなのでしょうか。

○不登校政策推進担当課長 チャレンジクラスの制度の仕組み自体が東京都が独自で制度設計しているものなので、東京都からのお話になります。

○長谷川たかこ委員 都がどう考えているのか、ご存知ですか。何年ぐらい続けるのか。各自治体にどれぐらいの予算を配分して継続的にやるとか、具体的なお話というのは最初の段階であったのでしょうか。

○不登校施策推進担当課長 現時点で当課が示されている内容としましては、各区に1校というところで聞いております。現在の開設準備に当たっての補助金につきましては、開設初年度というところで、今後の補助金等々についてのスキームについては、現在示されてはいないような状況でございます。

○長谷川たかこ委員 示されてない状況で、この事業を継続したい場合には、各自治体が自主財源で校数を増やしていくものなのですか。

○不登校政策推進担当課長 今回のチャレンジクラスの大きなポイントとしましては、都の正規教員が加配されるというところになるかと思います。都の加配教員というところがまずチャレンジクラス、都が示しているところで1校のみというところですので、2校以上の展開というところでは、都の状況でありますとか、チャレンジクラスを運用してみてというところで検討の方はしていきたいなと思います。

○教育指導部長 補足ですけれども、1050万円の補助経費ですけれども、環境整備費ということで、例えば個別の学習ブースを設置したりですとか、間仕切りを設置したりですとか、それのイニシャルコストでございますので、運営経費としては、特段、今後は掛かっていかない、加配の教員が就くというところが非常に大きなメリットであるということでございます。

○長谷川たかこ委員 そうすると今後これを横展開していきたいときは、東京都にもきちんと事業化していただき、加配教員を今後もきちんと就けるという考えを示していただかないといけないと思われます。来年度のこと考えると、前倒しでいつぐらいにそういう話合いになっていくので しょうか。

○教育指導部長 都としても10年度には全地区につくると言っているので、これをいきなりやめるということは私ども当然考えておりませんけれども、先々論点になっていくのが、これが定着していったときに、地区内に2校目、3校目をつくっていくのかとか、そういった論議になっていくのかなと思っておりますが、始めて数年で終わるということは私たちの立場としては考えてございません。

○長谷川たかこ委員 都の方でこういう御提示いただいて走り出すということは、1 年で終わりではなくて数年のスパンの中でやるという共通認識でいるということでよろしいですか。

○教育指導部長 私どもの受け止めとしてはそのとおりでございます。

○長谷川たかこ委員 中学できちんとやらなくてはいけない事業だと思いますが、小学校でもやったらすばらしい効果が出るのではないかと思います。区では、今後、小学校版も視野に入れていますか。

○不登校施策推進担当課長 今回都から提示されているのは中学校というところで、SSRですとか、あとはチャレンジ学級との大きな違いは、やはり都の正規教員が就くというところになります。小学校の方につきましては、まだ都からビジョンというところが示されておりませんので、そういった東京都の状況ですとか、実際に中学校の方で令和8年度からやってみてというところで、総合的にまた課題の方★★としていきたいと考えて おります。

○長谷川たかこ委員 一番効果として見い出されるのが、学習支援なのかなと思います。区としてはどこら辺の底上げを考えていらっしゃいますでしょうか。

○不登校施策推進担当課長 長谷川委員御発言のとおり、こちらのチャレンジクラスの大きなポイントというか効果としましても、出席率の改善であるとか、学習の定着というところがあるかと思います。学習の定着というところで言えば、例えば 個別学習であるとか、学習の進度に応じた習熟度別というところでの展開というものを考えています。

○長谷川たかこ委員 そうすると、個々の学力に合わせた学習進度というものを手厚くここでされるということでよろしいですか。

○教育指導課長 このクラスでは、基本的に個々に応じて教員がその実態に応じて個別指導するというのが基本だと考えております。学び直しも含めて手厚くやっていくことで効果が出ると考えてございます。 以上です。

○長谷川たかこ委員 学び直しと個々の子どもたちの自尊感情が底上げされるような、支援になるように期待したいと思います。そこら辺を重点的にお願いいたします。

○水野あゆみ委員 私もチャレンジクラスについてお伺いをします。 チャレンジクラスの定義が不登校の子どもたちの支援というところですので、不登校になってからチャレンジクラスに行かせたいと保護者や生徒も思うのかなと思うのですが、そういった上で、 6割以上の出席というか、こういったところを求 めていく入級審査で、そこを審査していくという ことなのですけれども、本当にずっと不登校になっている子どもたちには門戸が開かれないのかなと思うのですが、この辺についてはどのような考え方でしょうか。

○不登校施策推進担当課長 今、御発言のとおり、まず、チャレンジクラスというところは、居場所の要素というよりか、学びの場の要素が強いかと思います。6割以上というところ、確かにハードルは高いのかなとは思うのですけれども、そういった場所であるというところも、生徒であるとか保護者の方にも丁寧に御説明をさせていただいて、長期で不登校になっているお子さんとか、なかなかまだ外出できないお子さんにつきましては、 様々、区の支援メニューも御用意しておりますのでそういったところをステップアップにして、チャレンジクラスにつながるような支援というものも考えていきたいなと思います。

○水野あゆみ委員 そもそも、6割がた通級できるようにというのは、6割というのは都が示している要件でしょうか。

○不登校施策推進担当課長 都のガイドライン上で、体験期間中で6割以上参加しているというところが明記されております。

○水野あゆみ委員 分かりました。 他校の生徒がチャレンジクラスに入級を希望す る場合、チャレンジクラスの設置校に転校の手続をしなければならないということですが、転校した場合、チャレンジクラスにおける担任とか、そういった者が就くという感覚でよろしいでしょうか。

○教育指導課長 1年生、2年生、3年生、学年ごとに教員がしっかり就いて、個別の面談をしたりとか、担任業務をしっかり行いながら進めていくという形になります。 以上です。

○水野あゆみ委員 そもそも不登校傾向の子どもたちへの支援ですので、途中で通級できなくなる場 合もあるのかなと思います。そういった場合に、入級審査、6割がた通級できなくなった場合には、 退級審査を行って退級させられちゃうということが書かれているのですね。これすごい大きなことだなと思うのですけれども、江戸川区での取組は6割がた通えてない子は退級してもらっていると いうことですが、当区についてはどのように考えているのでしょうか。

○教育指導課長 原則はこのように書いておりますが、できるだけ通っていただくように、例えば不登校のお子さんたちの出席がなかなか厳しいとなってきたときには、家庭訪問したりですとか、何か手を打ちながら、急に切るということではなくて、いろいろな手を講じながらなるべく通ってきていただくと。それでもどうしても例えば部屋が出られないとかということであれば、その時は判断せざるを得ないのかなと思いますが、なるべく 助けるような形で支援をしていきたいなと考えてございます。

○不登校施策推進担当課長 オンライン事業というところの取組というところもできるかと思いますので、そういったところで生徒の心の負担といいますか、軽減させたりですとか、あとは授業時数 自体が担当の先生方も一般の通常クラスで減るというところもあるので、そういったところの中で、やはり家庭訪問ですとか、保護者の支援というと ころも積極的にできるような取組というところもしていきたいなと考えております。

○水野あゆみ委員 オンライン利用とかも、本当に出られなくなった子へのそういった支援もお願いしたいと思います。 年度途中で退級してもらうということはないと は思うのですけれども、せめて1学年に入ったら 1学年は全うさせてあげるとか、そういったことは大きく考えていただければなと思います。また、退級することになった場合、チャレンジ 設置校に転校しているわけですから、どこかの普 通教室のクラスとかに在籍することになるのかな と思うのですが、ここはどのような考え方なのでしょうか。

○不登校施策推進担当課長 様々なケースが考えられるかと思います。もともと設置校に通われていてチャレンジクラスに行かれた方については、設 置校の通常級に戻るケースもあるかと思います。状況によって、例えば今回転校されて、元の在籍校というところにも所定の手続を経て戻るというところも、他区の状況、運用を確認しているところでは把握をしているところでございます。

○水野あゆみ委員 何が大事かというと、やはり在籍校から転校して、またチャレンジクラスの担任、学年主任、学年担任が付いた場合に、そこを退級させられてしまった場合、誰が不登校になってしまっている生徒や保護者を支援していけるのかな というところで、そこはしっかり明確にしていっていただかないと放ったらかしになってしまうのかなと思うので、そこのところをしっかり取り組んでいただきたいなと思います。 今は明確な答弁はまだ出ないとは思うのですけ れども、そこの仕組みをしっかりお願いしたいと 思います。 あすテップも当区には2校ございますが、こちらについても継続性というのはどのように考えて いるのでしょうか。先ほど、チャレンジクラスは 正規職員が配置されるので、金額的なメリット、 運用面もメリットがあるということでございます。 あすテップの方は、教員はOB職員であったり、また、会計年度職員を雇っているということです ので、こういったところでどのように今後継続性 というところでは考えているのか伺います。

○不登校施策推進担当課長 あすテップができた当初から、区の状況も様々変わってきているかと思います。

○長谷川たかこ委員 今のお話で懸念事項があります。あすテップも含めて、不登校支援というのは様々なメニューがあった方がいいと思うので、私の方からも、既存の事業に ついては継続性を持たせていただきたいと強く要望させていただきます。よろしくお願いします。

○しぶや竜一委員 やっぱり今回の大きな違いというところで、先ほどから説明を受けておりますけ れども、都の正規教員の加配の教員の配置というところで、そもそもになっちゃうのですけれども、今までの教職員のOBとか会計の管理職員の方々との大きな違いというのは、特段何かあるのかなというところで、そこだけお聞きしたいなと思ったのですけれども。

○教育指導課長 違いといいますと、正規で東京都に雇われている教員が教科の指導をできるということが大きな違いだと思います。特に4名から6 名の配置があるということであれば、教科の専門的な指導を計画して実施ができるというところがいます。SSRができたりですとか、東京みらい中学校ができたりというところもございますので、あすテップにつきましては、改めて効果検証というものをさせていただいた上で今後の在り方については検討してまいりたいと考えております。

○しぶや竜一委員 分かりました。ありがとうございます。そういったのを聞いたのも、やっぱり配置する職員次第だなというところは多分皆さんも同じ気持ちなのかなと思いますけれども、そこ 区が管理している職員の方々ではないというところで、そこはちゃんとしっかりと連携は取ってくださるとは思うのですけれども、やっぱりそういったところの設置していくところで不安が少しあったので、そういったところはこれからちょっと ずつフォローしていっていただきたいなと思います。

また、その中で江戸川区と杉並区の高井戸でしたっけ、そういったところでも今設置されていて、 それぞれおおむね6割とか、入級のところで都の 示している1か月30日以上の出席とか★★とい うたしか条件があったと思うのですけれども、そういったところで、教員の方々に対しての、今江戸川区とか杉並区でやっている負担とかというところも少し一方で考えなきゃいけないなと思った ときに、そういった教員の方々からの声というの は、今どういった声を聞いているのか、江戸川区 とか杉並区の視察されていたところで、実際にリ アルな声です、リアルな声というのは、どういった声を聞いたのかなというところは知りたいところではあったのですけれども、いかがですか。

○教育指導部長 校長の話なんかも聞いたのですけ れども、やはり通常級の受け持つ教員と、チャレンジクラスを受け持つ教員とでやっぱり業務量の不公平感が生じないようにとか、そういう配慮はしているようで、チャレンジクラスについては 1 年交代で担任を回している。1年やったらまた通 常級に戻るということを配慮しているという話は 聞いてまいりました。

○しぶや竜一委員 分かりました。そういった配慮をしてくださっているというところは、もちろん連携を取っていっていただきたいなと思いますし、やっぱりそういった教員の方々の負担というとこ ろもメンタルケアとかストレスとかというのも、 そこは一緒に考えていかなければいけないのかな と思ったので、その辺は都の教職員かもしれない のですけれども、先ほど申したように区からも何 かサポートなど、またそこでメンタルをかかって 子どもたちに当てられてしまってもというところ もゼロではないのかなと思いますので、そういったところの配慮も是非ともよろしくお願いしたいと思います。

○石毛かずあき委員長 要望でよろしいですね。 他に質疑はございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。

それでは、各会派から意見を求めます。

○鹿浜昭委員 2件とも継続でお願いします。

○水野あゆみ委員 2件とも継続でお願いします。

○中島こういちろう委員 2件とも継続でお願いし ます。

○長谷川たかこ委員 2件とも採択でお願いします。

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を行います。

本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よって、継続審査と決定をいたしました。

既存の事業はこちら。