✩文教委員会①成果報告:長谷川たかこの提案により、執行機関が大阪府豊中市に視察【医療的ケア児及びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援施策を求める請願】

○吉田こうじ 委員長 (4)受理番号14 医療的ケア児及びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援施策を求める請願を単独議題といたします。

最初に、追加署名の提出がありましたので、区議会事務局次長から報告をお願いします。

◎区議会事務局次長 本請願につきましては、6月22日付で184名の追加署名の提出があり、合計で216名になりましたので、御報告いたします。

○吉田こうじ 委員長 新規付託でございますので、執行機関の説明を求めます。

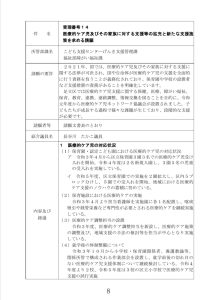

◎こども支援センターげんき所長 請願・陳情説明資料の8ページをお開きください。

件名、所管部課名、記載のとおりでございます。

請願の趣旨でございますが、2021年保育園や学校の設置者などに医療的ケア児支援措置の責務があることが法定されました。足立区では、令和元年度から医療的ケア児ネットワーク協議会が設置されておりますが、子どもたちが成長する過程で様々な課題が生じており、医療的ケア児に関する段階的な支援を求めるものでございます。

内容及び経過の項番1、医療的ケア児の対応状況でございます。

(1)、令和3年4月から区立保育園3園3名で医療的ケア児受入れを開始いたしました。本年度は2園拡充して区内5ブロックの5園で受入れをしております。

(2)実際の医療的ケアにつきましては、担当看護師が実施園に配置をし、喀たん吸引ですとか、経管栄養ですとか、こういった医療的ケアを継続実施しております。

(3)支援体制でございます。令和3年度医療的ケア調整担当をこども支援センターげんきに新設をし、医療的ケア施設の調整及び地域支援の手法の検討などを行っております。

(4)就学後の体制整備でございます。令和4年度より2校、令和5年度は3校の区立小学校で医療的ケア児支援を試行実施しております。

次に、9ページ、項番2、在宅の重症心身障がい児者及び医療的ケア児に対するレスパイト事業でございますが、東京都の実施要綱に基づいて実施をしております。(3)のとおり、年間144時間の利用時間でございますけれども、(6)にございますとおり、足立区では、東京都の要綱に準じて年間144時間で実施をしております。また、利用者負担につきましては、(4)の表のとおりでございます。(5)にございますとおり、足立区では、東京都要綱に準じて実施をしております。

○吉田こうじ 委員長 それでは、質疑に入ります。

何か質疑はございますか。

◆ぬかが和子 委員 医療的ケア児の、とりわけ私は保育園とか学校での受入れ体制について繰り返し求めてきたという経緯があるんですけれども、こういう話を聞いたんです。例えば保育園、今確かに公立保育園で受入れの体制があるんだけれども、実際にその人を受け入れましょうというところから受け入れるとなるまでに、また、保育園ですから当然保育を必要とするということで、母親も仕事を持っていて、復職したいんだけれども、ゼロからのスタート、3時間からのスタートということでなかなかフルでの受入れにならない、そういうところに時間が掛かるという話をお伺いしたんですが、その辺はどういう認識を区は持っていますか。

◎支援管理課長 今ぬかが委員おっしゃったとおり、保育園においても様々な事情があるところがございます。我々も丁寧に保護者対応しながらやっているところではありますけれども、まだまだ事業も始まっているところもありますので、いろいろな状況を踏まえながらやっていきたいと考えております。

◆ぬかが和子 委員 そこで長谷川委員も言われていた医療的ケア児の、本当に専門の団体の方、私も何年も前からいろいろお話を聞いていたんですけれども、なるほどという指摘があったんです。というのは、例えばそこでは就労しているお母さんたちのためにも今預かっているわけです。いわゆる小さな赤ちゃんのところから保育園に入れるまでという感じで。そうすると、親がいなくても何時間も一緒に過ごすというのをずっとやっているから、その子の特性とか状況がすごく、当たり前ですけれども、よく分かるわけです。そこにいる看護師は。

ところが、いざ保育園に受け入れましょう、入りましょうというときに、自分たちのところに話を聞きに来たことは、レクチャーに来たことは一度もないそうです。そういうところの風通しの悪さというか、そういうことをもっとスムーズに、例えばどこどこ保育園に今体制モデルでやっている保育園です、地域ごとに。そこで、Aちゃんを受け入れようといったときに、その通っていたところと、高齢者でいえば、サービス調整会議みたいにそれをもっと早くやっていれば、もっとスムーズに受け入れができるんじゃないか、そういう改善ができるんじゃないかという指摘で、そのとおりだと思うんですが、どうでしょうか。是非改善していただきたい。

◎支援管理課長 我々も今いろいろな調整をしているところではございますけれども、今ぬかが委員おっしゃったようなことが実際問題あるということであれば、我々もそこを丁寧に連携をしながらやっていきたいと思っておりますので、今後取り組んでいきたいと思います。

◆ぬかが和子 委員 それから、当たり前ですけれども、保育園で受け入れ、保育園はまだ看護師とか加配ということでいるからいいんですけれども、学校、ここの報告資料では、試行実施となっているんですけれども、やはり以前から学校で受け入れるというときに、結局いわゆる知的な障がいがない、そういう医療的ケア児のお子さんというのがやっぱり普通の学校へ行く方の特性じゃないですか。知的な障がいがないけれども、医療的なケアは必要だというお子さんがたくさんいるわけです。そういう人たちのネックというのは医療行為の部分で、そこでどうやって学校で受け入れられるか、受け入れる体制をつくれるのかということだと思うんですが、その辺では、区はどう考えていますか。

◎支援管理課長 小学校の話なんですが、今平野小学校、東綾瀬小学校、千寿常東小学校ということで始めさせていただいております。今ぬかが委員おっしゃった部分につきまして、それぞれ喀たん吸引であるとか、導尿であるとか、そういったことをやっていますけれども、状況を踏まえながらやっていきたいと思っておりますので、今ぬかが委員の御発言のある全てということではないんですけれども、受け入れる体制を整えていきたいと思っております。

◆ぬかが和子 委員 だから受け入れるために支える人材が必要ですよね。その人材はどうなっていて、体制としてどうなっていますか。

◎支援管理課長 説明が不足していて申し訳ありません。今常駐方式と巡回方式と委託方式ということでやらせていただいています。今委託方式につきましては、訪問看護ステーションと連携をしながらやっているところでございますので、こういった体制面についても、看護師不足も言われておりますけれども、こういったことも活用しながらやっていきたいと思っております。

◎こども支援センターげんき所長 補足させていただきます。医療的ケアといっても様々ございますし、その対応も子どもによって様々です。例えば今、課長の方で申し上げた常駐の方式といいますのは、例えば喀たん吸引のお子様にとっては、常駐でやるのがやっぱり必要ではないかということですとか、仮に導尿ということで1日2回ぐらいということであれば、巡回の形でできるんじゃないかですとか、やはりその子どものケアの状況に応じて、様々な方式で現在行っておりますので、その辺はお子様のケアの状況に応じた体制をとって行っております。試行実施といっても、それは必ずケアが実現できるような形を当然行っておりますので、これからも、とは言いながらも、その中でよしあしとか課題がやっぱり出てくるわけですので、そういったところを我々しっかり勉強しながら、少しでもいいような形にもっていきたいと考えております。

◆ぬかが和子 委員 今、法律法体系の中で、介護の方もそうですけれども、看護師だけでなくて、しっかりと研修を受けていればできるということで対応しているという部分も全国にはあるという状況だと思うんです。そういう点では、例えばスクールアシスタントの活用とか、学校配置とか、正に言われた常駐というときに、常駐といったって看護師の常駐はなかなか大変です。看護師いないし。そういうしっかり研修を受けて、しっかり対応できるようにして確保するような、そういう確保策もしっかり示して、足立区では、喀たん吸引等の人材確保をちゃんとできますよとうたえるぐらいのそういう確保策を示していただきたい。示して対応していただきたいんですが、どうでしょうか。

◎支援管理課長 今ぬかが委員おっしゃっていただいたことは、正に千寿常東小学校の方でやっているパターンでありまして、この認定特定行為業務従事者、長い名称で分かりづらいんですけれども、この研修を受けていたスクールアシスタントが今常駐体制でやっているという方式でございます。

◆ぬかが和子 委員 最後になりますけれども、結局、2年前に可決、成立した医療的ケア児の支援法、この法の中では、例えば保護者の就労を阻害してはいけないという規定があって、保育園であっても、学校であっても、親が付いていないと、親がすぐに行かないともう診られないという状況は、保護者の就労を阻害することにもなってしまいますので、やはりそこはいろいろな知恵を使いながら、ちゃんと人材確保策を示して、足立区ではこういうふうにできますよというのをやっていただきたい。強く要望しまして、質疑を終わります。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

◆長谷川たかこ 委員 民間事業者からもお話がありましたが、現在、保育園に通っている医療的ケア児の親は特別支援学校への就学というのは全く考えていないということなんです。医療的ケア児の支援ネットワークに参画をされているメンバーの方から、お声が挙がっています。

医療的ケア児支援ネットワークはいまだ行政説明会みたいな状況だというご報告です。行政の説明会を受け身で聞いているようなものだ。なかなか建設的に今いる現状の子どもたちを今後どう就学につなげていくかということが、全く明確になっておらず、医療的ケア児支援ネットワークの中でさえも、話合いになってないということのお話がありました。

行政説明会になってしまっているという、後退した話になっています。きちんと改善して頂き、どうやったら改善できるのかという具体的な話が欲しいそうです。

◎支援管理課長 今、長谷川委員おっしゃっていただいた医療的ケア児ネットワーク協議会ですけれども、こちらの方は足立区のトータル的な医療的ケア児を推進するという形でやっているものでございます。先般、たしか2月か3月だったと思うんですけれども、昨年度医療的ケア児ネットワーク協議会をやりまして、その際には東京都の大塚病院の方が今指定されておりますので、そういった方をお呼びしたりしたと記憶しております。ですので、今個別なところのアプローチが弱かったんではないかというお話だと思いますので、それについては、各部連携しながら、そういった御意見もあるということでやっていきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 是非改善していただきたいと思います。人的社会資源の確保、そこに努めていただきたいと思います。当事者より、御要望が出ています。

民間事業者ともっと連動して、保育園の子どもたちが今何人いて、その子どもたちがどこの学校に一番近くて入りやすいのか、というところも全部行政の方は把握していらっしゃるわけですから、子どもたちの成長段階に合わせたスピードに沿った支援というのを地域でできるはずです。当事者からもそのような声が挙がっています。

是非、拡充していただきたい。いかがですか。

◎支援管理課長 今、長谷川委員おっしゃった保育園から小学校に上がる接続期のところの話かと思いますけれども、ここら辺については非常に重要だと思っております。足立区の方式は、保育園、そして学校でも受入れをやっているということで、文部科学省も見に来ていただけるぐらい一生懸命な取組を今進めているところでございます。その知識を生かしながら、保育園の園児が学校に上がる際にどういった形でやればいいかという連携を、保育園サイド、また、小学校サイドとやっていきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 次にレスパイト事業についてです。レスパイトは足立区では53名登録をしています。

千代田区を例に出しますと、2時間180円という自己負担金額が極めて低額です。

千代田区は自主財源で96時間までが無料、97時間以上208時間までが2時間180円が自己負担金額。

足立区の医療的ケア児の保護者の方から痛切な御相談をいただいていて、所得制限を是非とも撤廃していただきたいという声が入っています。足立区でも53名しかいない。

数が少ないわけです。是非、所得制限の撤廃の実現に向けてお願いをしたいと思います。

長谷川副区長、どう考えますか。

◎副区長 今レスパイトの所得制限をなくしていただきたいというような御要望をいただきましたけれども、区も様々な施策を今展開しておりますので、そういう中で総合的にまた検討させていただきたいと思います。

○吉田こうじ 委員長 長谷川委員、恐れ入ります、この請願の内容を執行部に要望するというよりは、この請願に対してこれを委員会で採択するかどうかの議論なので、できれば執行部に対しては質問に抑えていただいて、できれば御要望、御意見に関しては、最終的な部分でお話しいただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

◆長谷川たかこ 委員 大阪府豊中市の取組みを足立区執行機関にご提案をさせて頂きました。すぐに行っていただけたという事でしたが、この体制は拡充をされるとみてよろしいでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 長谷川委員から御提案いただきました豊中市の医療的ケア児の体制です。私と障がいの課長の方で早速行ってまいりまして、たしか本会議で御報告させていただいたかと思うんですけれども、やはりあそこは市立の病院があって、そこと密接につながってという、足立区とかなり違うところがあったんですけれども。その中でも、これは本会議で申し上げましたケアを実施する看護師がこども支援センターげんきの担当看護師とともに、主治医からの指示書、指示を直接受ける、こういったことは我々やってなかったことなんですけれども、それは大変勉強になったところなので、すぐに改善したことですとか、あと、こども支援センターげんきと各保育園に配置している医療的ケア児の担当者間での打合せの回数です、定例的にやっていたんですけれども、やはりその回数を増やしました。特にケアが始まる年度当初というのは非常に綿密にやる必要がありますので、この辺も勉強させていただいて、我々改善をして、意思疎通を綿密に図って、分からないことがあったらすぐ主治医に判断を仰ぐ、このような体制に改めたところでございます。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○吉田こうじ 委員長 質疑なしと認めます。各会派の意見をお願いします。

◆くじらい実 委員 継続でお願いします。

◆たがた直昭 委員 継続でお願いします。

◆ぬかが和子 委員 採択でお願いします。

◆長谷川たかこ 委員 採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 継続でお願いします。

○吉田こうじ 委員長 これより採決いたします。

本請願は継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手多数であります。よって、本請願は継続審査とさせていただきます。