✩文教委員会⑦【ペアレント・メンター養成講座の条件緩和と全小・中学校へのアウトリーチ新規支援事業を求める請願】

○吉田こうじ 委員長 (7)5受理番号44 ペアレント・メンター養成講座の条件緩和と全小・中学校へのアウトリーチ新規支援事業を求める請願を単独議題といたします。前回は継続審査であります。また、報告事項(9)令和6年度ペアレント・メンター事業についてが本請願と関連しておりますので、併せて説明をお願いいたします。

◎こども支援センターげんき所長 恐れ入ります、報告資料の27ページを御覧ください。

令和6年度ペアレント・メンター事業についての御報告となってございます。

所管部課名は記載のとおりでございます。

ペアレント・メンター事業につきましては、令和6年度から区主導の事業に変更するため、進捗を御報告させていただきます。

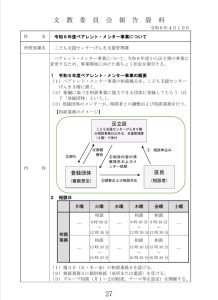

項番1でございます。事業の概要です。これまでも御報告しておりますけれども、改めましてげんきの5階にそういった事務スペースを設けまして、要綱を設定し、そこに登録していただいた団体に相談を受けていただくというスキームになってございます。

下の方に参りまして、相談日でございます。週3日、火木金を想定しておりまして、その中で個別相談、グループ相談をその登録の団体に行っていただきたいと考えてございます。

おめくりください。28ページになります。

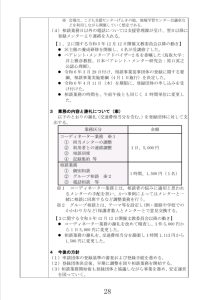

前回12月の文教委員会から少し進捗した部分をまとめてございます。まずは、区主催の養成研修を開催いたしまして4名が受講終了してございます。また、ペアレント・メンターアドバイザー2名を委嘱させていただきまして、今後もアドバイスをいただく予定でございます。

また、要綱につきましては、登録要綱、実施要綱を策定いたしまして、去る4月11日まで登録団体の申込みを受付させていただきました。結果でございますが、1団体のお申込みがございまして、先日4月16日に専門家も交えて審査を行い、やっていただける事業者であるということを確認してございます。

また前回、少し午前、午後が、時間がまちまちになっておりましたのも、午前、午後同じく3時間単位に変更してございます。

続きまして、業務内容と謝礼でございます。業務内容につきましては記載のとおりでございます。こちらも12月の文教委員会以降の動きでございますが、コーディネーター業務の謝礼を1件5,000円から1日5,000円に変更、また、相談謝礼を、交通費相当分等を勘案しまして、1,113円から1,500円に変更させていただいたものでございます。

今後の方針でございます。先ほど申し上げましたとおり、登録の団体1件登録していただきましたので、登録の手続を進めさせていただいて、まずは早くスタートさせていきたいと考えております。そして、初めての事業で何かと細々あると思うんですけれども、調整しながらなるべく早く安定稼働にもっていきたいと考えてございます。

○吉田こうじ 委員長 それでは質疑に入ります。

◆長谷川たかこ 委員 まず今回、養成講座は何名受講されて、最終的には何名修了したのか。何名まず受講したのか教えてください。

◎こども支援センターげんき所長 当初7名ということで聞いていたようですけれども、いろいろ家庭の御事情なんかもあったようで、最終的には4名受講修了したと聞いております。

◆長谷川たかこ 委員 それは、家庭の事情と言えば事情ですけれども、2月に行われて、インフルエンザに家族全員が罹患してしまい、7名から4名になったということを当事者の方々からお聞きしております。

今回、どこの団体に声を掛けられたんでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 合計三つの団体に研修についてはお声掛けさせていただきました。1つは、これまでやっていただいていた、ねっとワーキング、あるこいりす、あとは手をつなぐ親の会の3団体でございます。

◆長谷川たかこ 委員 手をつなぐ親の会からは何名受講されましたでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 1名でございます。

◆長谷川たかこ 委員 今回この養成講座を行うに当たって、何を目的としてこれは行われたのでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 これまでは委託の契約で行っていたものを、これから複数の団体とこの事業を進めていくということで、メンターの皆さんは人数を増やしていくということで研修を行ったと私は認識しております。

◆長谷川たかこ 委員 そうしますと区としては、2024年4月以降、稼働部隊として支援に回っていただく方々を養成したという認識でいらっしゃるということでよろしいでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 繰り返しになりますが、これから新しいスキームになる中で、そういった方を増やしていく、増えていただいて、活動を広げていくための1つの方策と考えております。

◆長谷川たかこ 委員 まず最初に、今回、こども支援センターげんき所長は支援管理課長も兼務され新しく来られたということで、今までの実態を御存じない状態で入られたと思います。この件については、前任の方からの引継ぎもあったかと思いますが、お話の中でお聞きしている限りだと、詳細が伝わってないというのを私は感じた次第です。

ですからこども支援センターげんき所長から、この後いただく御回答とかも、文教委員会の報告にのっとった形での御回答になってしまうのは致し方ないと私は思っています。それに当たって、例えば、教育長も福祉部から来られたわけですし、教育指導部長も、今まで自分の中の範囲での仕事ではなかったので、そこの部分で定かではないという回答になってしまうのは致し方ないと思っています。長らく長谷川副区長とやり取りさせていただいた中で、どうしてこうなってしまったのか、残念な結果に今なっております。

12月の文教委員会での報告があった後、養成講座を行いますというお話。

養成講座を行うに当たっては、ねっとワーキングを設立するに当たって、私が今の代表の方々に声掛けをして、当初2名からスタートした形で、輪を広げて一般社団法人をつくりました。執行機関への井上雅彦先生とのお引き合わせや、その後1年掛けて一般社団法人をつくったこと。

ペアレント・メンターをつくるまで1年掛けて、井上先生とその支援に回ってくださる代表の方々を含めて、細かい作業をしています。ですから養成講座も、私は、うめだ・あけぼの学園の加藤先生にもお話しし、うめだ・あけぼの学園でこの方はというようなお母さんも御紹介していただきました。

養成講座をするに当たっては、キックオフミーティングをまず先に行い、執行機関には、私から何回も畳みかけ、井上先生にも何回も足立区役所に来ていただいて、幾度となく打合せをした上でつくり上げたものなんです。

今回、新規事業として一からやり直そうという形で行うに当たり、養成講座についても、支援に回る方々に対してのアプローチというのが物すごく浅くて、残念です。

養成講座はこの日程に合わせてください、すごく乱暴なやり方です。

前教育長にもやり方があまりにも早急過ぎるし、乱暴なのでもっと丁寧にやってくださいと申し上げました。しかし、講師のスケジュールもあるので、やらせてくださいという話があり、スタートを切りましたが、結果、7名中、この2月のインフルエンザとかコロナとかが蔓延している中で、小さいお子さんとかお持ちのお母様たちもいる中で……。

○吉田こうじ 委員長 長谷川委員、申し訳ございません。思いとあれは分かるんですけれども、ちょっとお待ちください、委員長からお話をさせてください。質問をまとめてお願いし、質疑の方のお時間になっておりますので、是非質疑の方をお願いいたします。

◆長谷川たかこ 委員 そうですね、分かりました。

最終結果7名中4名しか、蓋を開けたら4名しか修了できませんでした。

しかし、実働できないわけです。それについてどうお考えでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 今、長谷川委員御発言の実働できないというのは、今の新しいスキームの中で今回は登録されていないので、結果活動できないということと思いますけれども、今回、長谷川委員の御意見はあると思うんですけれども、4月11日を期限に団体登録をしてくださいという手続を進めさせていただいて、なるべく早くこの事業をスタートさせるというのが今区のスタンスだと思います。その中で、今回のスキームの1番いいところは、1団体だけではなく、いろいろな団体の方といろいろな形でこの事業を広げていくという区のスタンスがこれから広がっていくというところだと思いますので、今後、1つ、2つ団体がまた申し込んでいただけるように、私どもとしてはいろいろな方とお話をさせていただきたいとは思っています。

◆長谷川たかこ 委員 養成講座を受けた方々からヒアリングをさせていただきました。区役所と今回研修に関わった皆様とのスタート地点にずれが生じています。

早急に話合いを行ってくださいと。

3月末にいきなりたくさんの資料を提出するよう区役所から連絡が来ました。皆さん大変驚いています。前任の支援管理課長とは、団体ありきではない話でもあったのに、話合いがないまま、突然の団体資料提出となり、皆様困惑しています。

以前、前任の支援管理課長を含めた打合せでは、個人での登録がどうなるかという話から、コーディネーターの部分は区が行えるよう考えますというお話があり、その後、何の連絡もなく、突然3月末に団体登録をしてくださいと言われたそうです。

4月11日までに大量の書類を出せと言われ、とてもできません。

調整いただいた内容がいつの間にかすり替わってしまいました。

何の説明もなく、団体、団体と言われ、書類を出せ、出せと言われても、今までしっかりした基盤があって、「もともと運用されていたのであればすぐに準備はできるけれども、私どもの団体は基盤もなく、メンター事業のために基盤をつくることから始めなくてはなりません。」と大変困惑をされています。

団体登録自体が問題ではなく、それに掛かるコストや手間が厳しいと最初の話合いでされていました。団体登録ならば、ねっとワーキングのときと何が違うのでしょうか。団体をくら替えしただけで問題解決になっていません。

コーディネーターにも、こちらがやるというのは負担が重く、考慮するという話が前任の支援管理課長より話がありました。最初の説明会で意見交換されたことが無意味になっていますというお話です。

あるこいりす3名以上。手をつなぐ親の会にも声を掛けて1名でした。しかし、団体登録のときには3名以上ないといけませんということをおっしゃっていましたが、何のために養成講座では、手をつなぐ親の会に受けさせたんでしょうか。1名であれば養成講座が終わった後、実動部隊として働けない、支援に回れないということは明らかに区として分かっていたはずです。

3日間というもの時間。労力も掛かっている、そういうことをなぜ実動部隊として支援に回れない方を養成講座で養成をされていらっしゃるんでしょうか。明確にお答えください。

◎こども支援センターげんき所長 先ほど御答弁させていただいたとおり、今回研修というのは個ですので、団体から推薦を受けていますけれども、個で受けていただくので、1名受けていただいて1名が修了したと。その方が団体に帰って、その団体にもうメンターの資格を持っていらっしゃる方がいるかもしれませんし、その方がほかの方々とつながって違う活動を広げることもできると思いますので、今回は1名での受講をお受けしたということになります。

◆長谷川たかこ 委員 足立区のペアレント・メンター養成講座というのは、足立区の中でしか活動ができない。区と契約をしたときにペアレント・メンターということを銘打つことができるとしていますよね。だから、何のために、手をつなぐ親の会は、足立区のメンター登録ができないと分かっているはずなのに養成講座を受けていただいたのでしょうか。再度回答をお願いします。

◎こども支援センターげんき所長 先ほどの答弁の繰り返しになるのであれですけれども、手をつなぐ親の会ほか2団体あるわけですけれども、今回お声掛けして、そういった活動に結びつくであろう、私たちが認識している、そういう活動をしていただける団体であろうということでお声掛けをしたとは私は聞いております。

◆長谷川たかこ 委員 最終的には、団体登録になったときに、手をつなぐ親の会の方は、あるこいりすやねっとワーキングの団体でないわけですから入れないわけです。理由は、1名しかいないからです。養成講座を受けること自体が無意味になってしまう。どうしてそういうことが生じてしまったのか、副区長、お答えいただけますでしょうか。

◎副区長 詳細にわたる話ですけれども、前任の支援管理課長から聞くところによると、確かに今回手をつなぐ親の会の推薦で1名の方が受けました。手をつなぐ親の会1名では登録できないということですけれども、実際先行する、今回、登録申請を出していただいて、登録していただきますけれども、ねっとワーキンググループの中に、手をつなぐ親の会の方もいらっしゃるということで、研修を受けて、1人でも、ねっとワークの団体の中に入って一緒に登録していただければ活動はできるということで、1名でも受けていただいたと。

ただ、今回のこの方の場合については、研修を受けた以降、家庭の事情で登録はできないという形になりましたけれども、受ける段階では推薦があって、どちらかの団体に登録していただければ登録可能だということで受けていただいたということでございます。

◆長谷川たかこ 委員 私はねっとワーキングの代表からのヒアリングで、もしかしたら解散するかもしれないという話を昨年から聞いております。団体ありきでやってしまうと、団体が解散したとき、どうするのでしょうか。

あるこいりすからは、団体ありきでは、自信がない、不安だというお話です。

団体登録をすると、毎年の収支報告を税務署に報告しなくてはいけない、そういう部分でお金がとても掛かってしまうという話も聞いております。

その部分はどうお考えでしょうか。

◎副区長 ねっとワーキングは、青井の事務所は引き払いましたけれども、今、五反野の方で新たに事務所を設置して活動を継続していくということで、今、長谷川委員がおっしゃったように、一時期解消かというお話があったとはお伺いしましたけれども、団体としては事務所を持って、継続して活動していくということは明確にお話をいただいておりますので、今回登録したということでございます。

それから、個人登録、団体登録については、昨年8月のこの文教委員会の報告には、確かに東京都と同じように個人登録の方向でということで、そのときは今後の方針案ということでお出しさせていただきましたけれども、その後様々、今、登録団体の方もいらっしゃるという中では、実際にこれから事業を実施していく前提の12月の報告では、やはり団体登録を原則とさせていただくということで、その場合は1つの団体ではなくて、複数団体で登録をして活動を広げていこうという方針に、12月の段階で8月の方針を少し変えたという形でございます。

◆長谷川たかこ 委員 12月の報告の後、個別に私たちは会いました。私とこれから支援に回ろうという団体の皆様と。その時に振りかえりの話をしました。

前任のこども支援センターげんき所長と支援管理課長は、団体ありきではなく個人登録についても考えるし、コーディネーターができないのであれば、区の方でやりますからという話でした。

文教委員会で話している内容ではないため、議事録には掲載されていません。

しかし、こども支援センターげんきの初顔合わせのときの話です。

それを踏まえて、皆さんがお話しをされています。いかが思われますか。

◎副区長 その点についても、前任から確認しましたけれども、当時長谷川委員から、団体登録でなくて、個人登録をという御意見があったので、その場で即できませんというお断りをすることではなくて、取りあえず持ち帰りますということで、ある面期待を持たせたような言い方になって大変申し訳ないんですけれども、彼らも当時も、団体登録ではなくて、個人登録も行いますということは結論を出しておりませんし、長谷川委員から強く言われたので、それは取りあえず持ち帰らせていただきますということで検討課題とさせていただいたことであって、今現在も個人登録を行うという判断はしておりませんし、団体登録でいきたいと考えています。

◆長谷川たかこ 委員 皆さんには「持ち帰らせていただきます」ということで期待を持たせたわけです。既定路線でいくんだったら、再度、養成講座に出ていただいた人たちに、お伝えすべきです。ないまま終わった後に、突然、11日迄しかない期日の中で、団体登録を指示され、膨大な書類を出せ、出せと言われてしまったというお話を聞いて居ります。

発達障がいの特性のあるお子さんを持つ親御さんだという認識を区が持って頂かないといけません。区の執行機関ができるだろうと思うことも、できないものはできないとお母様たちはおっしゃっています。

コーディネーターだって私たちできません。

だからこそ、前任の支援管理課長にきちんとお伝えをして、支援管理課長はそれを踏まえて、「分かりました。コーディネーターは区の方でやりますから」という話が初顔合わせのときにあったのです。

そこは持ち帰らせていただきますではなくて、「区の方で考えますから」と、そういう言い方だったんです。ですから、皆様、困惑したり、憤って怒っていらっしゃるんです。

それを踏まえて、副区長、いかがでしょう。

◎副区長 私たちは、やっぱりそもそもこういう研修を区で行ったということは、先ほど、こども支援センターげんき所長からもありましたけれども、やはりペアレント・メンター制度というのは非常に大事であって、もっと広げていかなければならない、そういう思いで、今まである面委託に全てお願いしてしまったというような形を、先ほど、こども支援センターげんき所長が言ったように、区が主導で事業を再構築しようということで、委託しているものを区の方で少し引き取ったり、特に専門機関であるこども支援センターげんきとの連携を強化していくというのが、今回のいわゆるこの改革の1番大きな柱ですけれども、そういう形で、先ほど長谷川委員が非常に残念な結果だというお話がありましたけれども、私たちは様々意見をいただいて、アドバイザーからも意見をいただいて、1歩でも前進させようということで取り組んでまいりました。今言った前任の支援管理課長、こども支援センターげんき所長が非常に期待を持たせた形で説明をできなかったということについては、大変申し訳なく思っておりますし、ここでおわびをさせていただきます。

それから、団体登録の申込期日について、あまりにも時間がないというのは私どもも聞いて、これは時間がなさ過ぎるということで、あるこいりすの皆さんと、また、こども支援センターげんき所長の方で24日ですか、お話をさせていただきますけれども、取りあえず、第1次の募集締切りはもう11日ということで、既に1団体登録させていただいていますけれども、せっかく研修を受けていただいた方ですので、何らかの形で登録できないかということについては、24日にお会いしたときに、また登録の仕方等についてはお話をさせていただきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 今回、メンター養成講座の講師に35万円のお金が掛かっているそうです。区が公に養成講座をされて、4名の方々が修了されています。

副区長からお話がありましたが、丁寧なやり取りを今後、皆さんとの打合せの中でしていただきたいと思います。

支援に回る方々も発達障がい特性の何かしらその強弱を、それぞれ持っています。

得手、不得手というところでは、事務作業がとても不得手な方々です。

書類作成をつくるのも、とても苦になってしまうということをおっしゃっていらっしゃいます。そこを踏まえた上で、きちんとした話合い、皆さんが実動部隊として支援に回れるようにきちんとしたアプローチ、手助け、そういう形で進めて頂きたいと思います。

5月、6月以降になるのか、何月になるのかというところがあります。けれども、早急に支援に入れるようにしていただきたいと思います。所長、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 副区長が申し上げましたとおり、来週お時間をいただいておりますので、これまでのことも含めてお話合いをきっちりきちんと聞きたいと思います。その中でお互いどういう形が1番その方向性としていいのかというのは話合いの中で出てくるのかなと。1回で済まなければ、2回、3回とお話合いするつもりでおります。

あとは、一方で申し込んでいただいた団体もございます。その団体とは、やっぱりこのスキームの中でなるべく早く事業を進めるということも大事なことですので、それはそれとして、そちらの団体とも話合いしますし、事業は進めさせていただきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 新規のペアレント・メンターに、期待をしております。足立区が全国で1番と言える、模範となるものになってもらいたいという思いで、いろいろ政策提言させていただいています。

皆様と協力しますし、私が保護者の方々の困り感をお聞きしながらも、その中で、支援の拡充もお願いしたいというお話をしております。

これからも、新規の提案をさせていただきます。

私は大変期待しております。

よりよいものになるよう、よろしくお願いいたします。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

◆くじらい実 委員 私からも簡潔ですけれども、これ、9月に請願が出て、いろいろと議論もあった中での今回足立区主導のペアレント・メンター事業ということだと思うんですけれども、今、長谷川委員からいろいろありましたが、請願の方の趣旨に沿ってお聞きしたいんですけれども、まず、請願項目の1番目で、条件の撤廃です。そちらについて、今後、これから行う足立区主導のペアレント・メンター事業というのは、ここの件については、区としてはどう考えていらっしゃいますでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 まずは、東京都のペアレント・メンターの考え方、募集に関しては、医師から発達障がいの診断を受けた子どもの子育て経験を有する者と明記されております。その中で足立区は、診断名は問わないとしておりまして、なんですけれども、子どもが発達障がいであることの客観的な判断材料として、やはり病院への受診というのは必要だというのが、足立区の今のスタンスです。そういった中で、ペアレント・メンターの今回の研修も病院につながっているということは必須とさせていただいておりましたので、今後もこの原則は変えるつもりは、今のところございません。

◆くじらい実 委員 そうしますと、一応の考え方とした病院への受診というのは、こちら病院につながっている条件というのは続けてやるということだと思います。

もう1つのアウトリーチの件です。事業展開、アウトリーチ事業を展開していくということですけれども、こちらについて、今後、区としてそのペアレント・メンター事業のアウトリーチ展開とはどう考えていらっしゃいますでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 アウトリーチに関しましては、先ほどから申し上げているアドバイザー、学識にも相談しながら今検討しているところでございます。アウトリーチは、結構いろいろな意味があると思うんですけれども、今、私どもで想定しているのは、関係機関と幅広くこのメンター事業を共有して、その情報を発信していく、啓発、情報発信的なアプローチというものを私どもで今、想定しております。

5受理番号44の請願項目2は、深い意味までは私は読み取れませんけれども、「学校と密に連携した相談機能を完備させ」というところまでのアウトリーチというのはなかなか難しいのかなと思いますし、先日アドバイザーからも、その現場、学校等に出ていくアウトリーチは慎重に判断すべきだと言われておりますので、助言も含めて検討しているところでございます。

◆長谷川たかこ 委員 今のお話を聞いていて感じました。

こども支援センターげんき所長は新しいので御存じないのかもしれないんですけれども、今回、養成講座に入った方は病院につながっていないです。そこを御存じでいらっしゃいますか。

病院につながっていなくても、長年こども支援センターげんき、チャレンジ学級にも通っていらっしゃいました。WISC検査もしている、その部分でオーケーですとなっている当事者保護者です。今回変わったんです。そこの認識をしっかりと踏まえていただきたいです。

◎こども支援センターげんき所長 今回受講していただく方にそういった方がいると、私も引き継いでおりますし、存じ上げております。

今回、私が引き継いでおりますのは、今、長谷川委員がおっしゃったような、そういった総体的な状況、これまでの状況を踏まえて、あくまでも原則は病院とつながっていることでございますけれども、それを事務局として、今回いわば特例として判断させていただいたと聞いていますので、あくまでも今後も病院とつながっているということは必要なのかなというのが私の認識です。

◆長谷川たかこ 委員 その認識で病院につながっているという原則でいってしまうと、外れてしまうので、特例とおっしゃいましたけれども、そこの部分で、それはもちろん区として長年お子さんを見てきていて、病院にはつながっていないけれども、特性があって、特性があるということは、区として踏まえ分かっている。病院につながっていなくても大丈夫ですという話になっています。

こども支援センターげんき所長が代わって、原則がと言われてしまうと、そうではない方々が、この支援に回れなくなってしまうので、そこはしっかりと認識を持っていただきたいと思います。副区長、いかがでしょうか。

◎副区長 そもそも私どもも、改めてペアレント・メンター事業とは何なのかというところで、やはり発達障がい児を持つ親御さんが、それぞれが支援し合いましょうという形でやっていますので、発達障がいの診断がない方、東京都は発達障がいの診断も前提ですから、そういうペアレント・メンター事業ですので、ただ、今の状況を見ると、発達障がいという診断がなくても医療機関に関わっていて、いわゆるグレーゾーンというお子さんたちも同様にそこまで広げてもいいだろうというのは、私たちが、今御相談させていただいている専門のアドバイザーの意見でございますので、ですから、原則はグレーゾーンの方でもいいですけれども、この事業自体は発達障がい児を持つ親御さんの支援事業ということですので、やはり医療機関につながることは原則としたいということです。

ただ今回、研修を受けた方が医療機関に掛かっていないということですけれども、実際に関連の書類を見ましたけれども、やはりそういう児童発達支援施設等で検査を受けているとか、同様の困り感とか、同様の状況が認められるという個別の判断を行って、今回は研修を受けていただいたということですので、先ほど、こども支援センターげんき所長が言ったように、原則はやはり医療機関に掛かっていて、診断名はなくても、医療機関に掛かることを原則の条件としたいということでございます。

◆長谷川たかこ 委員 要綱の中に、特例として認めますということはきちんと銘打っていただきたいと思います。グレーゾーンの親御さんが困り感を持っている、そういう状態が明らかになってきています。

全国的にも。病院と銘打ってしまうと、診断名を持っている人しか入らなくなってしまうんです。ですから、そうではなくて、グレーゾーンの方々は、やっぱり診断名を付けたくないという親御さんたちもいるんです。

小児科医からは、発達障がいというのは、受容していない方に対して、わざわざ診断名は付けないとのご見解です。明らかに障がい特性が強く出ていたとしても、本人が受容しなかった場合には、受皿がないから診断名を付けないという事をその道で有名な市川先生がおっしゃっています。

そういうことも踏まえて足立区として、そういう親御さんの困り感を解消させる支援の1つとして事業を展開させるわけですから、要綱の中には病院名をうたうだけではなく、先ほどお話したように、いろいろな機関で同じような症例が認められる、そういう親御さんでも養成講座を受けられる、支援に回れることを是非、銘打っていただきたいと思います。区としていかがでしょうか。

◎副区長 先ほどの前任の支援管理課長、こども支援センターげんき所長のように,あまり期待を持たせる言い方を私はしない方がいいと思いますので、はっきり言わせていただきますと、ペアレント・メンターの養成研修の条件とすると、やはり外部の専門のアドバイザーから言われているように、医療機関につながっていることを原則としたいと思っております。ただ、やはり発達障がいという診断名がなくても、グレーゾーンの方でも対象にしたいと、それを原則としたいと思います。それ以外の方でもいいでしょうという書き方はいたしません。それは個別に状況を見て判断させていただきますので、そのことを書いてしまうと、実際に専門家からも、発達障がいでない親御さん、例えば不登校のお子さんを持っている親御さんが入ってきたときに、その方がメンターになったときに、発達障がい児を持っている親御さんの相談を受けられない、受けることに対しては大変リスクがあると、そこまで専門家に言われておりますので、やはり私たちは医療機関に掛かっていることを原則としたいということで、それ以外のところについては個別に判断をさせていただきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 正にそれでいいと思います。個別判断も含まれるということは、その要綱には書けないけれども、手持ち資料の方には入るということでよろしいですよね。

◎副区長 今、文教委員会で私こういう公の場で発言させていただいておりますので、原則は医療機関に掛かっていることを条件とするということでございます。原則ですので、あと個別の判断については、それぞれ適切に行いたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 現実問題、今回病院につながっていないお母様もいらっしゃる状況もあります。そこをきちんと踏まえた上で、今後も引き続き同じような形でやっていただきたいと思います。

アウトリーチの展開については、支援管理課長はやるとおっしゃっていたんです。議事録を見ていただければ。新規でやっていく話になっていましたが、こども支援センターげんき所長が御存じないのであれば、きちんと議事録を見ていただきたいと思います。

◎こども支援センターげんき所長 議事録は当然読んでございますし、検討しますという答弁をしているのも私も存じ上げております。なのですけれども、これまで私まだ来て20日ぐらいしかたっていないですけれども、アドバイザーの先生方のお話の中では、先ほど申し上げたとおり、やはり慎重になるべきだという意見はありました。その中で、私が今イメージしているのは、情報発信、啓発活動、そういったものをどうやっていけるのかというのを考えておりますので、先ほどの繰り返しになりますけれども、5受理番号44の請願項目2にありますような、学校と密に連携した相談機能を完備させるというところまでは、私としては今イメージはしてございません。

◆長谷川たかこ 委員 これは、何を慎重にしろと先生がおっしゃったんでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 そのペアレント・メンターというのは何ぞやということを、現場に入って、何かアプローチをするというときに、その現場の受け止め方、混乱もあるであろうというのがアドバイザーの意見でした。その混乱がどういったものがあるのかというのは、これからまた深めてまいりますけれども、アドバイザーが言っているのは、やはり現場に出ていくことでの受け取る方、向こう側の混乱、気持ちの動揺というのもあるだろうというのは、そういう意味なのかなと私は思っていますので、もちろん繰り返しですけれども、現場に出ていくことを否定しているわけではございませんが、そういったやり方については、今後、検討していきますし、現在も検討中ということでございます。

◎教育長 補足させていただくと、この相談機能というイメージが非常に、私も読んだときに、いわゆるペアレント・メンターに合った言葉ではないように思っています。やはりペアレント・メンターの方々は、いろいろ発達の特性のあるお子さんの親御さんであって、親御さん同士でお互いの経験で共感されたりとか、寄り添うことを中心に考えていかないといけないと思っています。やはり行政として、やはりそのペアレント・メンターにも、何らかのやはり親御さん、家族支援として支援すべき対象だと思っているので、その方に独立して相談機関のような形で、学校で相談の機能を請け負ってくださいというのは、あまりにも私は負担が重いだろうと思います。なので、そういう家族の集まり、ペアレント・メンターという団体に、こういう活動をしているということを、先ほど、こども支援センターげんき所長が言ったように、周知とか情報発信させていただいて、そういった場がある、そういう同じ経験をしている方がいるということをお知らせするのがまずは必要であって、学校にアウトリーチして相談支援員のように座って相談を受けるという体制づくりはふさわしくないのではないかなと思いますので、先ほど、こども支援センターげんき所長が言ったように、これを完備させるというところまでのアウトリーチは、今現在考えても難しいというのが、私もそう思っておりますので、これまでの答弁と若干違っているという御認識だと長谷川委員は思いますが、やはり変更せざるを得ない点だと思っておりますので、そこは御了解いただきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 私もリサーチをして、新宿でメンター活動をしている方からのお話も聞いています。お子さんの特性が強く、パソコンがないと授業が受けられない、板書もできないというお子さんだったそうです。お子様が一流大学に入られたという経緯をお持ちのお母様で、そのお母様からは、困り感を持っていて先生にお話ししても全く通じない、分かってくれなかった。だから、自分がPTA会長になった。そうしたらPTA会長になってお話をしたらみんなが寄ってくる。PTAをやりたいと役員になる人がすごく増えていったというお話を聞きました。

だから、待っているだけでは駄目なんですと言われたんです。待っているだけでは駄目、現場に行ってください。現場に行って、自分の経験を話してください。ペアレント・メンターがあるんだということをお話しすれば、それを聞いて、心が楽になる人がいるんだと。

西新井の子ども支援センターげんきで相談者を待っているだけだったら、青井の事務所と同じことなんです。だから、もっと現場に出て、より多くの困り感を持っている人たちの声を拾って、少しでも親御さんの不安感を減らすような、そういう支援を行っていただきたい。

だから、この請願が出ているんです。そういう意図を是非酌み取っていただきたいと思います。

◎教育長 今、長谷川委員がおっしゃっていることを、例えば、こども支援センターげんきの中の研修室はいっぱいありますので、そういうところでセミナーとか、そういうシンポジウムとかをきちっと開かせていただいて、そういう御案内を学校にお持ちしたり、貼ったりという形で啓発ができるのではないかと思っています。ですので、必ずしも学校にこのアウトリーチの相談機能でない形でも、十分に御家族の方、先ほどの多分LDの方とか、そういう御家族の方のお話なのかと思うんですけれども、そういったやっぱり専門の方も呼んだシンポジウムとか、そういう研修会みたいな形の方が、私は十分、啓発事業としてはふさわしいのではないかと思っておりますので、ここの願意は分かりますので、趣旨は分かりますので、それを別な形で実現できればと考えています。

◆長谷川たかこ 委員 それは、すごくやっていただきたいです。

○吉田こうじ 委員長 簡潔に願います。

◆長谷川たかこ 委員 今までのやり方は、十分ではないということを保護者の皆さんがおっしゃっています。だからこういう請願が出ているんです。

今までの役所がやっているやり方にプラスアルファ現場に飛び込み、気付きのない人たちに気付きを与えることが必要です。

自分の子どもは発達障がいなんて思う人、親はそんなにたくさんいないです。

受容したくない。気付きたくないです。だけど、すごくいつもストレスがたまって、何でこんな行動をするんだろうとみんな不安になっている。それを解消させるために、現場に行ってこういう事業があるんですということをお知らせして、少しでも多くのお母さんたち、お父さんたちを救ってもらいたい、そういう思いで願意が出ていますので、是非それを酌み取っていただきたいと思います。

◎こども支援センターげんき所長 先日やったガバナンスの調査でも、事業をきちんとやっているという評価の中で、やはり情報発信が弱いというその指摘はありました。これは御報告しているとおりだと思います。なので、その情報発信、こちらから情報が伝わっていなかった部分は、それはきちんと直していかなければならないと思いますし、そういう意味では、私も経過を聞くと、区が委託したから情報発信に手を出してはいけないということではないので、そこが区としてできていなかった部分だとは私も思います。なので、そういった情報発信を含めて、私どもはもちろんやっていきますけれども、教育長の答弁の繰り返しですけれども、それが現場に出て、何か来てくださいということでなくても、十分に情報発信というのは伝わると思いますので、私の前任の経験からしてもそういったことは感じていますので、情報発信はこれからはきちんとやってまいります。

◆長谷川たかこ 委員 1つ提案させていただきます。シティプロモーションがあるので、立区広報とかで大々的に新規のペアレント・メンターの事業を銘打って出していただきたい。それで、どういうふうに皆さんアクションを起こすのか、是非見せていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 前職の話です。広報紙というのは、かなりスケジュールが決まっていて、いつできるかというのは即答できませんけれども、実は、私が報道広報課長をやった1年目か2年目のときに、発達障がいの特集をやったことがあります。当時関わっていただいた先生に出ていただいた、ねっとワーキングでもこういう活動していますという記事を掲載いたしましたけれども、私も先生を前から知っておりまして、発達障がいはそういった情報発信すべきだというのはずっと昔から思っています。なので、広報紙はすぐにはお約束できませんけれども、情報発信はこれから努めてまいりたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 情報発信だと、広報のいつも小さい片隅に掲載という感じになってしまう。当時、次女が綾瀬小学校に通ったときの校長先生が、障がい特性のあるお子さんを通常学級に入れて、一緒のクラスで一緒に勉強を行わせるという手法で学びを深めていっらっしゃいました。私も経験しているので分かるのですが、とても発達障がいに御理解の深い先生だと認識しております。

以前やったことがあるというのであれば、発達障がいというページを広報で大きく銘打って作っていただき、その中にペアレント・メンターの詳細を掲載する。西新井子ども支援センターげんきでブースをつくってやっていることを銘打っていただき、68万の足立区民の皆さんに周知をする。どれだけの親御さんたちの目に行き届くのか、心に行き届くのか、見てみたいと思います。今年度中にやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 繰り返しの答弁で恐縮ですが、私に今その広報紙の企画を決める権限は既になくなっておりますので、御意見として受け止めたいと思います。

○吉田こうじ 委員長 長谷川委員、簡潔に願います。

◆長谷川たかこ 委員 副区長、是非やっていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎副区長 前向きに検討させていただきます。

○吉田こうじ 委員長 他にございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○吉田こうじ 委員長 質疑なしと認めます。

それでは、各会派の意見をお願いいたします。

◆くじらい実 委員 今回、足立区主導のペアレント・メンター事業が実際に動き出すということですので、やっぱりまずはこの動き出してみないと分からない部分も多分あると思いますが、それをしっかり見守る必要もあるのかなと思っております。

請願内容については、先ほど御答弁もいただきましたけれども、今年度の事業運営の状況を見まして、またいろいろとポイントとかも出てくるかもしれませんので、今回のこの請願については不採択を主張します。

◆たがた直昭 委員 今、様々な議論を聞かせていただいて、本当にそれぞれが寄り添うことが必要なのかなと思うんですけれども、今回、新たに区の主導で事業を変更するため事業開始に向けたということで、新たな事業ということでありますので、きちんとそこをやっていただくことがまず最優先かなということでありますので、不採択でお願いします。

◆ぬかが和子 委員 前回同様、正に新しく始まった中で、見守りながら議論をしていく必要があると考えておりますので、私自身の態度としては継続ということで表明いたしますが、先ほど来、自民党、公明党から不採択という声がありますので、仮に継続審査が否決された場合には、私の方は、不採択に加味するわけにはいかないと思っていますので、退場させていただきます。

○吉田こうじ 委員長 ということは、継続ですね。

◆長谷川たかこ 委員 採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 これまでの答弁をお聞きしている中で、請願項目であります病院につながっているかなどの条件の撤廃という部分は撤廃すべきではないのかなと考えておりますし、学校と密に連携した相談機能という部分でも、この請願にあるような形では難しいということもありますので、不採択とさせていただきます。

○吉田こうじ 委員長 それでは採決をいたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手少数であります。したがいまして、直ちに採決をいたします。

採決に際し申し上げます。挙手されない方は、採択に反対とみなしますので御了承いただきたいと思います。

[ぬかが委員退席]

本件は、採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を願います。

[賛成者挙手]

○吉田こうじ 委員長 挙手少数であります。よって、本件は不採択とすべきものと決定いたしました。