✩文教委員会⑨【有効ないじめ対策の実施を求める請願】

○大竹さよこ 委員長 (1)5受理番号12 有効ないじめ対策の実施を求める請願を単独議題といたします。前回は継続審査であります。

また、報告事項(7)令和5年度いじめ認知・解消の状況についてが本請願と関連しておりますので、併せて執行機関に説明を求めます。

◎教育指導部長 恐れ入ります、請願・陳情の資料、2ページをお開きください。

5受理番号12のものになっております。

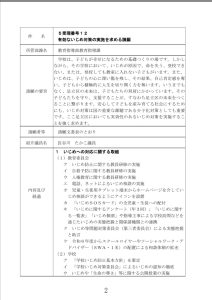

こちらの請願の要旨でございますけれども、足立区において実効性のあるいじめ対策を実施することを求めるものでございます。

内容及び経過のところでございます。項番1、いじめへの対応に関する取組でございます。

教育委員会ですが、いじめ防止や自殺予防、それから人権教育に関する教員研修をはじめ、昨年度からは、児童・生徒用の端末からホームページを介していじめの相談ができるようなアイコンを設置しております。また、いじめSOSカードですとか、いじめに関するアンケートを年3回、それからケのところでは、令和6年度からスクールロイヤー、それからソーシャルワーク・アドバイザーの配置によります相談体制を拡充しております。

(2)は学校の取組でございます。

いじめ防止の基本方針のほかに校内のいじめ対策委員会、それから、いじめや命の大切さなどに関する授業を実施しております。3ページのところで、いじめ防止月間、こちらも取り組んでおります。

項番2のところで、併せて自殺予防の対応に関する取組、SOSの出し方に関する教育のほか、自殺企図や自傷行為などがあった場合には、教育委員会だけではなくて、衛生部、それから福祉部等と連携をいたしまして、情報共有の上、支援に当たっているところでございます。

続きまして、関連する報告事項の資料19ページをお開きください。

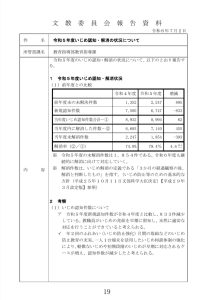

いじめ認知・解消の状況につきまして、令和5年度の実績になっております。

19ページ、項番1のところでございます。いじめの認知・解消の状況、この表の中にお示しをしております太枠で囲んだところが令和5年度の実績となっております。昨年度からの継続案件が2,247件、前年よりも増えております。また、新規の認知件数につきましては、逆にこちらは6,700件と、昨年度よりも減っている状況でございます。この二つを合わせた認知件数はほぼ横ばいでございます。

なお、年度内に解消した件数、②のところでございますけれども、こちらが7,140件ということで解消率は約80%となっております。継続のものについては、今年度も引き続き解消に向けて対応しているところでございます。

項番2の考察でございます。

いじめの新規認知件数が減少しておりますが、これは教職員がいじめの兆候を早期に察知しまして適切に対応していること、また、年2回のふれあい(いじめ防止強化)月間の取組、それから先ほど申し上げた、1人1台端末を用いましたいじめ相談、こういったところで初期段階のいじめが早期に対応されるケースが増えまして、認知件数が減少したというふうに考えております。

続いて、次のページ20ページになります。

いじめの解消状況でございますけれども、こちらについては、現在、組織的に粘り強く指導していることが功を奏しておりまして、解消した件数が増えているというものでございます。

項番3、今後の方針でございます。

こちらは、いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こり得るという認識の下で、引き続き、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいります。

○大竹さよこ 委員長 続いて、過去の審査状況につきまして、区議会事務局長に説明を求めます。

◎区議会事務局長 区の取組を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見、早期対応などの対策について今後も議論していく必要があることから、継続審査となってございます。

○大竹さよこ 委員長 それでは質疑に入ります。

何か質疑はございますか。

◆かねだ正 委員 新しい委員構成なので、今までにいろいろ質問あったかもしれませんけれども、改めてちょっと伺いたいと思います。

今回いじめ対策の実施を求める請願ということなのですが、請願理由の中に、なぜこの請願を出されたかという根拠がちょっと書かれています。足立区教育振興ビジョンの令和4年度改訂版の中のいじめに関するデータで、簡単に言えば、小学校は各年調べた年300件前後あるのに、中学に行くと三十数件になるということなのですけれども、この辺については改めて区としてはどういうふうに受け止めていますか。

○大竹さよこ 委員長 どなたかお願いします。

◎教育指導部長 小学校の方が人数規模的にも多いというのもございますけれども、中学校でも決して、1校に1件ないというような状況ではございません。特に、現在はタブレットからの通報もできるようになりましたので、いじめの方は適切に認知ができているというふうに認識しております。

◆かねだ正 委員 そうなると、このときに比べて現状としてはもっと認知をしているという状況なのですか。今、これ調べたのは、この根拠となっているのは2017年、2018年、2019年なのですけれども、その後について。

◎教育指導部長 当時の資料を持ち合わせておりませんけれども、今はいじめはどの学校にも起こり得るというような認識で教職員取り組んでおりますので、そちらはきちんと把握ができているというふうに考えております。

◆かねだ正 委員 その辺の数字的なものというのはどうなのですか。各校あるということは十分分かるのですけれども、数字的には、令和4年度版ではこうやってきちっと数字が出ているわけです。その後については数字としてはどうなのですか。

◎教育指導課長 数字につきましても、これ以降も毎年しっかりといじめの認知件数については数字を出しております。その中で、コロナがありましたので、ちょうど今、かねだ委員御指摘の時期はコロナがありましたので、今、コロナが明けて、またいじめ認知件数が増えてきているという現状はあるかなと思っております。

◆かねだ正 委員 となると、このときに比べて、例えば小学校はあまり変わらない、横ばいと仮にした中で、中学校については増えているというふうに考えていいのですか、認知件数としては。

◎教育指導課長 一概にいじめが増えているというところは申し訳ありません、分析はまだ十分にできておりませんが、件数としては増えている兆候にあるかなと思っています。

◆かねだ正 委員 これ非常に難しくて、例えばアンケートを実施して数字というのは取っているんでしょうけれども、そのアンケートの内容によって、がらっと多分変わってくるのです。ここで請願者の方がおっしゃっているのは、今のいじめの定義で考えていけば、自分がいじめられているというふうに感じたら、もういじめだという、もう1件というふうにカウントされるという、その中であまりにも少ないのではないのかということをおっしゃっているわけです。

現状としては、どうなのですか。例えば、今、小学校の規模のことをおっしゃっていましたけれども、規模だけじゃ絶対ないと思うのです。その辺、小学生に対する質問と中学生に対する質問の内容というのが全然感覚としてちょっと違うのではないのかなとすごく思うのですけれども、それについていかがですか。

◎教育指導課長 大変失礼いたしました。足立区のいじめの認知に対する考え方なのですが、まず、例えば小学校1年生を見たときに、例えば言葉すみません、何か嫌なこと言われたとか、後ろから押されたとか、そういった軽微なものも全ていじめとして認知をしております。中学生においても同じです。

ですので、足立区に関しては、教員もいじめに対する認知のところはアンテナ高く教員は捉えていると我々としては認識しております。

◆かねだ正 委員 一般的な感覚として、小学生が300人いて、中学生になってくるともっともっと年代としては多感な時期になってくるわけです。その中で、どうも10分の1になるということが、どうも私も、ここにも書いてありますけれども、私もちょっとしっくりこないのです。その辺についてはどういうふうに受け止めていますか。

◎教育指導課長 もちろん小学校と中学校の、まずは大きな文化の差はあるのかなと思っております。小学校の場合には学級担任が常に見ておりますので、そういった中で小さなものの積み上げというのもあるかと思います。中学校に行くと教科担任制になるので、子どもからのSOSであったり、実際に行使されている、目に見えるもの、その辺の認識の差があるかなと思っておりますが、10分の1に減っているというところに関して、もう一つで考えられるのは、子どもの成長といったところで声を上げるのが少なくなっているということも考えられるのかなと、あくまでもこれは分析しているわけじゃありませんので、すみません、私の所感になってしまって申し訳ありません。

◆かねだ正 委員 今の話を聞いていると、子どもの成長とおっしゃるけれども、それというのは我慢しているということにつながってしまうのではないのかなと思うのです。ある意味、今のお答えを聞いていると。

例えばですけれども、小学生はいじめがありました、嫌なことは受けましたと非常に答えやすいと、でも中学生になると、逆にそこに、いやこういうふうに答えたらまずいのではないのかなと、素直に答えられてないのではないのかなというのを非常に感じるのです。それだと本当にいじめの件数を認知しているというふうには僕は言えないと思うのです。

ここにも不登校の生徒のこともちょっと書いてありますけれども、すみません、不登校との関連性についてはどういうふうに思っていますか。

◎教育指導課長 まず、いじめに関してですが、まず、相談できる人というところも一つはあるのかなと思っております。古い数字になるのですが、平成31年に実施したアンケートでは、今いじめられていると回答した割合が小学生が1%、中学生が0.3%であったといったところの数字からも、中学生がいじめられていることを、そこの一つの数字としてあるのかなと思っております。

それと、不登校に関しましては、当然いじめが起因する不登校というのもありますので、その辺の因果関係というのも注視していかなければいけないと考えているところでございます。

◆かねだ正 委員 執行機関としては、また御担当としては、あくまでこの数字というのは、ここで言っていけば各校1人というのは、これ間違いない的確な数字だというにふうに思っていらっしゃるということでいいのですか。

◎教育指導課長 この調査をするに当たり、我々としても学校には常日頃厳しく正しい数字、また正しい認知をとお願いしているところでありますので、この数字が確かなものであると認識しているところでございます。

◆かねだ正 委員 これずっと言ってもしようがないので、どうしても今の定義の中で、嫌な思いをした、いじめられたというふうに思う人が、どうも申し訳ないけれども、各校1人というふうにはどうしても少し納得できないのです。その辺についてはこの数字というのが根本になっていくものだから、きちっともう1回、そのアンケート的なものをちょっと私も見せてもらいたいのですけれども、しっかりとちゃんと利にかなったものなのかどうかというのをちゃんと検証してもらいたいと思うのですけれども、これは要望しておきますけれども。

◎教育指導部長 教員の研修で、いじめというもののまた再確認をすることももちろんですけれども、聞き方についてもきちんと検証してまいります。

◆小泉ひろし 委員 未解消件数は前年末と比べて比較して減少しているのですが、解消率は80%近くということで、数字としてはよくなっているように見えるのですけれども、決して少なくはないと思うのですが、3か月の経過観察の後、解消と判断したものということだと思うのですけれども、その判断したときという、どういう状況なのですか。そのタイミングについて伺いたいと思います。

◎教育指導課長 この3か月についてでございますが、これを基にしているものは文部科学大臣が決定しておりますいじめの防止等のための基本的な方針に沿って、本区でも行っております。

まず、解消しているという状態でございますが、少なくとも二つの要件が満たされていなければならないところでございます。一つ目はもう既にいじめに係る行為がやんでいること、もう一つは被害児童・生徒が心身の苦痛を感じていないこと、この二つを大きな要点としております。

3か月ついてでございますが、被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為、この中にはインターネットを通じて行われるもの含まれております。これがやんでいる状態、一切終わっている状態から相当の期間が3か月たっていると、そういう見立てで3か月という目安を立てているところでございます。

◆小泉ひろし 委員 例えば、議案に対する説明資料でも、足立区は従来のげんきでやっていたSSWとは違うけれども、SWAという取組を行って、学校まで足を運んで、いろいろ対応策を取っているということで、学校現場だけで抱えないで、教育委員会としてもしっかりと一緒に課題を吸い上げていっているという部分では、ハードルが低くなったというか、状況がつかみやすくなったというか、相談しやすくなった、そういうところもあって増加、件数としては多くをつかんでいるという、そういう状況なのでしょうか。

◎教育指導課長 今、小泉委員御指摘のとおり、このSWAや指導主事などを含めながら学校に足しげく通う回数が増えていますので、それも件数には大きく影響していると認識しております。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

◆長谷川たかこ 委員 解消件数は文部科学大臣決定で、3か月経過観察の後、解消と判断したものとあります。この中には、不登校になってしまい、被害児童、それから保護者がトラウマみたいになってしまい1年、2年と子どもも親御さんも、鬱っぽくなり、お子さんは不登校になってしまっているという事例がありますが、この様な事例を把握していますか。

◎教育指導課長 総数でどれくらいの、個別には今の長谷川委員御指摘のような件数があるのは我々も把握していて対応しているところですが、総数でどれくらいあるというのは、申し訳ありません、持ち合わせておりません。

◆長谷川たかこ 委員 そうすると、学校側は解消したとおっしゃっているので、そういうお子さんたちもこの解消件数に入っているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育指導課長 個別になっていきますので、ただ、そこに関しては、教員は保護者や子どもたちへのヒアリングをした上で解消という判断を行いますので、原則はそういったことは考えにくいなということはありますが、もしかしたら現実として、長谷川委員のお耳に入っている中で、もしあるとしたら、その辺は学校にもしっかりと指導していかなければいけないと思っているところです。

◆長谷川たかこ 委員 以前、前指導課長と話したときには、重い症例の方がいらっしゃいました。お話ししましたところ、いや、もう解消していますという話だったのです。

その後、その御家族の方は弁護士さんを立てたりとかして、今もずっと継続、民間の専門家が入って、小学校の方に入りながら、学校側の支援を行っているという現状があります。

解消ケースの中に入っているのだろうなと、役所の執行機関の方は解消をしていますとおっしゃっていたので解消ケースに入っているのだとお見受けするのですが、実際被害者の親御さんたち、子どもも含めて全く解消されてないという事案があります。

この件数の中に含まれてしまっている残念な場合もあります。今後はもっと意識を高くしながら、しっかりとデータを取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育指導課長 今、長谷川委員の御指摘のようなことが答弁であったということですので、大変私もそこは、今、お伺いして、また引継ぎとしてそこら辺はしっかりとやっていかなければならないなと思っております。

今、長谷川委員御指摘のような案件は、必ず指導課にも情報として上がってきますので、このいじめの認知件数、また解消につきましても1件1件、我々はしっかりとチェックをしておりますので、もしそういうふうなことがあるようでしたら、我々の方でまずはしっかりと複数体制でチェックをして見落としがないように、またそういう解消ではない状態である情報があるのに解消とならないようにしっかりと徹底していきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 今の事案の学校に関しては、外部の専門家が入っています。

小学校の話ですが、小学校の学校支援にも入って、いろいろとレクをされている状況です。専門家の講演会を、校長先生に対する研修会の一つとして行ったりとか、区教委の中にも研修会を設けることが必要だと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 今の長谷川委員御指摘のような研修、我々も含めて重要だと思っておりますので、前向きに検討させていただきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 是非、今年度行っていただきたいと思います。お願いいたします。

◆西の原ゆま 委員 私は、この請願項目の1の多様性を担保することで深い学びを実現し、いじめ防止につながる教育を行ってほしいという部分に、とても大事な視点だと思っています。集団生活の中で、一人一人が自分らしくいられる場所がつくりにくい、自分らしさを抑えて息が詰まる教室になじめない子どももいるかと思います。休憩時間にはリラックスできても、授業が始まるといい子にいなければいけない、教師が求める姿で受けなければいけないという集団の圧力に緊張している子どももいます。多様性が担保される、その空間をつくり出していくことがいじめ防止につながると私も賛同します。

学校に通うと、本当に外国につながる子どもであったり、宗教によって頭の周りにスカーフを巻いている生徒さん、場面緘黙の子どもや性的マイノリティーの子どもなど、本当に実際に学校生活において様々な子どもたちが生活しているということを私も実感してきました。

目立ちたい子もいたり、マイペースな子もいたり、一人一人のよさを引き出すのが教員としてのやりがいを感じてきたのですけれども、私もここで質問したいのが、報告資料の19ページのいじめ認知件数です。この解決率を見ると8割と言っていますが、1件1件見ていく必要があると思っていて、年度末の未解決件数が令和5年度2,247名、令和6年度1,854件とありました。つまり、前年度末でいじめ未解決の件が、今年度になっても解決していない、被害を受けた子どもや保護者からのヒアリングで、まだ解決していないと判断している、その件数も含めて1,854件あるということなのですが、単純計算では、区内に102校あって、1校当たり18件継続し、いじめに向き合っているということになります。どうですか。

◎教育指導課長 西の原委員御指摘のとおり、平均でならしますと、1校当たり20件弱のいじめが継続しているということです。これは大変ゆゆしきことだと思っております。

ただ、一方で先ほども答弁させていただきましたが、いじめであると、いじめられているという声を上げられている子どもたちがそれだけいるということは、先ほど西の原委員の中にありました、いい子にしなければならないとか、教師の言うとおりということで、我慢しなくてもいいのだという、そういうふうな子どもたちがいるということも一定数考えられると思っていますので、この件数、この数が多い少ないと、もちろん解消率は多いにこしたことはないのですが、しっかりと先生たち、子どもたちの見取りの中で、まだまだ子どもたちが安心できる状況にないという件数がこれだけあるということは、しっかりと受け止めていかなければならない、そしてこれを重要視して我々も継続して解消に向けて、教育委員会と学校が一体となってやっていくべきものだと認識しております。

◆西の原ゆま 委員 件数だけで見るのはよくないのですけれども、やっぱり1校当たり20件向き合っていると、学校と教育委員会と教師と、みんなで解決していくために頑張るということでしたが、いじめ早期発見、いじめ未然防止、未解決の件を引き続き学校生活の中で子ども同士のやり取りを見取ること、そして保護者とのやり取りも含めて教職員が向き合っているというのは本当に教職員のチーム力を発揮しているからだと思っています。生活指導部会で、校長先生も中に入ってソーシャルスクールワーカーの先生も入って一緒に問題解決のために情報を共有していますが、教職員たちも相当の労力と教職員同士での支えがあってこそ、子どもたちに粘り強く指導することができています。

さきに述べた継続中のいじめの問題にも向き合っていて、教職員自身が指導で悩んだときとか、周りの先輩の先生にアドバイスをもらったりとか、児童・生徒と関わっていくこともあると思うのですけれども、先輩に相談できない、相談したいときに先輩が忙しくて相談に乗れない、そういった声は教育委員会には届いていませんか。

◎教育指導課長 当然区民の声等で、そういった声も我々のところには入ってきております。

◆西の原ゆま 委員 やはりいじめに向き合う教職員を支える体制、相談する場所が学校以外でもあって、心が折れないように教育委員会も関わってほしいと思っています。

あともう一つなのですけれども、区の取組として、スクールカウンセラーの活用とありました。しかしながら、スクールカウンセラーの先生たちが東京都で250名、瞬時に雇い止めをされてしまいました。現場の管理職も驚いていると東京新聞の記事にありましたけれども、ここ足立区でも継続的にスクールカウンセラーの先生にとてもお世話になって、子どもや保護者と相談に乗ってきた先生たちが今年度の3月でお別れをしなければいけない本当に残念な事態となっています。

足立区でも、都のスクールカウンセラーの先生が学校に配置されていますが、影響はないのですか。

◎教育相談課長 東京都のスクールカウンセラーについては、今年度、全部の学校に配置ができております。延べで113人の方、区内の小・中学校でスクールカウンセラーとして働いていただいております。

◆西の原ゆま 委員 やはり今回雇い止めに遭って、その学年をまたいでずっとお世話になっていたスクールカウンセラーの先生も辞めざるを得ない、そういったときに引継ぎというのが本当に大事になってくるのですけれども、やっぱり3月でお別れをしなければいけなくなった都のスクールカウンセラーの先生と、新たに都で採用されたスクールカウンセラーの先生たちとの引継ぎというか、そういうのはしっかりとできているのでしょうか。

◎教育相談課長 東京都のスクールカウンセラーに限らず、区のスクールカウンセラーも全校に配置しておりますので、教員とあとスクールカウンセラーと密に連絡を取って引継ぎを行っております。

◆西の原ゆま 委員 是非、区のスクールカウンセラーの先生と都のスクールカウンセラーの先生、そして学校の先生と協力をしているわけなのですけれども、本当に子どもや保護者によって、このスクールカウンセラーの先生だったから相談できたとか、この先生だったからという信頼関係もありますので、是非密に、こういうことは知らなかったよとか、そういう事例、聞いたことがないよということがないようにしていただきたいと思います。要望です。

◆佐藤あい 委員 スクールロイヤーについて、確認をさせていただければと思います。まず、3か月間実施をしてきた中で、この3か月間実施後の課題ですとか利用者の方の声というものは、どういったものがありますでしょうか。

◎教育指導課長 まず、利用者の声ですが、現在、多くは学校の管理職、校長先生、副校長先生方からの御相談が多うございます。内容としましては、保護者からの様々なお声に対してどう学校で対応していけばいいか、課題のあるお子さんに対してどのようにやっていけばいいかなどが多く寄せられております。法律の専門家に相談することで、なかなか教育の場では知り得なかったような知識だったり、御指導いただいて、おおむね好評でございます。

課題としましては、我々としましては、より多くの先生方にこのスクールロイヤーを活用していただきたいと思っておりますので、現在、様々なツールで先生方に周知しているところですので、もう少しより多くの先生方に活用していただけたらありがたいなと思っているところでございます。

◆佐藤あい 委員 この資料を拝見しますと、5月では12コマあるうちの10コマが埋まっていたという状況かと思います。

6月は状況としてはいかがでしたでしょうか。

◎教育指導課長 現在6月も全ての回が埋まっておりまして、たくさん相談いただいております。

◆佐藤あい 委員 先ほどこの多くの先生に更に使っていただきたいというお声、お言葉ありましたけれども、既にもう枠が埋まっているということを考えますと、今後、枠を拡充をしていくということも検討が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

◎教育指導部長 次の報告事項のところで、またこちらの方、御報告をする予定でございますけれども、まだ年度始まって3か月ですので、今後の状況を見ながら、そちらの方については検討してまいります。

◆佐藤あい 委員 やはりたった3か月でこれだけ利用していただけているというのはとてもすばらしいなと思っております。まだ、更に多くの先生に使っていただくためにも予約が取れないものだと思われてしまわないように、是非前向きに拡充について早めに御検討いただければと思います。要望です。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑はございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○大竹さよこ 委員長 質疑なしと認めます。

次に、各会派から意見を求めます。

◆小泉ひろし 委員 いじめ対策については、スクールロイヤー制度だとか、まず、ソーシャルワーク・アドバイザーの取組をやっていますし、またタブレットからも相談できるアイコンを設置したり様々やっております。

本日は初回でございますので、継続ということでお願いします。

◆かねだ正 委員 執行機関の方で、いじめ対策についてはいろいろ取り組んでいるということは十分理解をしております。

ただ、非常に実態というのが果たしてどうなのだろうかということをもう1回見詰め直して、もう1回、数字についてもですけれども、分析する必要があるかなというふうには感じています。まだまだ議論の余地があると思いますので、今回継続とさせていただきます。

◆西の原ゆま 委員 教職員が解決まで粘り強く指導しているとあります。いじめ解消につながると考えられるとあります。正に教職員が各学校で児童・生徒の様子をよく見て、いじめの早期発見や未然防止に取り組んでいるわけですが、そういった教職員が1人でも多くいて、何か心配なことがあったら子どもたちにも信頼できる大人に相談できる体制が必要だと思います。そのために、いじめ防止につなげる教育を行うためにも採択を求めます。

◆佐藤あい 委員 今年度から新たに始めた取組もございますので、この状況を見ていきながら議論も更に深めていく必要があると思いますので、継続でお願いいたします。

◆長谷川たかこ 委員 採択でお願いします。

○大竹さよこ 委員長 これより採決いたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○大竹さよこ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査と決定いたしました。