✩文教委員会⑨成果報告: 1.在宅レスパイト事業96時間→年間144時間へ! 2.対象者62名電話での聞き取り調査開始! 【医療的ケア児及びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援施策を求める請願】

○大竹さよこ 委員長 (3)5受理番号14 医療的ケア児及びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援施策を求める請願を単独議題といたします。前回は継続審査でございます。

それでは執行機関に説明を求めます。

◎こども支援センターげんき所長 恐れ入ります、請願・陳情説明資料の4ページをお開きください。件名、所管部課名は記載のとおりでございます。

請願の要旨といたしましては、2021年、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が可決されております。その中で、国や自治体が全面的に責務を負う義務化、また、保育園学校設置者の支援措置の義務化が明確に記載されておるところでございます。

そのような中で、子どもたちが成長する過程で様々な課題が生じておるために、段階的な支援が必要だというのが請願の要旨になってございます。

続きまして、内容及び経過でございます。

まず、医療的ケア児の対応状況でございますが、保育園に関しましては、令和3年4月から受入れを開始しておりまして、令和4年、令和5年と継続して受入れを開始しております。

また、その経過の途中で、担当看護師、実施園に対して加配の5名、また医療的ケア児調整担当の設置等を行っているところでございます。

(4)でございます。こちら小学校のことでございますけれども、令和4年度に試行実施を開始いたしまして、今年6年4月から、区立小学校6校6名で本格的な支援を開始したところでございます。

なお、それに併せまして、小学校の支援実施のガイドラインも策定したというところになってございます。

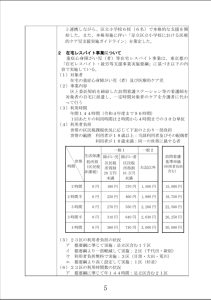

続きまして、項番2、在宅レスパイト事業についてでございます。対象者、事業内容については記載のとおりでございます。

(3)、利用時間に関しましては、現在年間144時間となってございまして、令和4年度までは96時間だったものを増しているところでございます。

また、1回当たり利用時間は2時間から4時間までの30分単位、利用者の負担は世帯の区民税課税状況に応じて、下記のとおり、記載のとおりで一部負担がございます。

おめくりいただきまして、6ページでございます。利用実績も記載のとおりでございますが、(8)御覧いただきたいと思います。

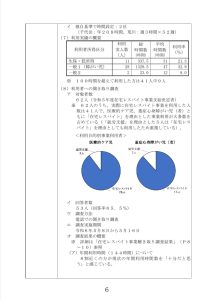

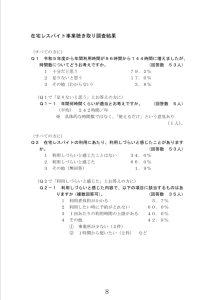

今年度に入りまして、利用者の方への聞き取り調査を行ってございます。対象者62名、回答者53名でございますけれども、調査の方法としては、電話での聞き取り調査を行いました。

調査の結果の概要でございますが、大きなところだけ6ページの一番下(ア)です。年間利用時間144時間についてお聞きしたところ、8割近くの方が、現状の利用時間で十分だと感じているというお答えがございました。

7ページです。

(イ)です。現在の利用者負担の仕組みについてもお聞きしております。現在の利用者負担の仕組みが適切だと思うという方が68.4%、全ての人が負担なしで利用できるようにすべきという方が23.7%という結果になってございます。そのほか自由意見でいただきましたのは、(ウ)に記載のとおりでございます。

8ページ以降は今回の聞き取り調査の内容を記載してございますので、御覧いただきたいと思います。

○大竹さよこ 委員長 続いて、過去の審査状況につきまして、区議会事務局長に説明を求めます。

◎区議会事務局長 区の取組状況を踏まえ、医療的ケア児及びその家族に対する支援策の拡充や新たな支援策については、引き続き今後も議論していく必要があるということで継続審査となってございます。

○大竹さよこ 委員長 何か質疑はございますか。

◆渡辺ひであき 委員 事前の説明を受けて、この医療的ケア児の支援の拡充ということでございました。災害・オウム対策調査特別委員会に長年在籍をしておりましたので、この医療的ケア児の個別避難の対応であるとか、その中でもレスパイトのことも話題になったりしておりました。

このことについては興味があったものですから、利用者さんではなくて事業者さんから幾つかヒアリングをしました。その際にあったのは、ここに今記載されている部分で言うと4時間が限度ということになっていて、それを4時間だと、例えば映画を見に行って食事をするには4時間では無理だよねとかという話があって、そんなことを聞いていて、その業者さんは、うちはそれは記載されている要綱とは違うことなので受けられないけれども、そういうことを受けているような業者さんもあるやに聞いたということがあったので、その要綱について区側に確認をしたところ、翌日電話をいただきましたが、その内容について、まず、つまびらかにしていただきたいと思います。

◎福祉部長 渡辺委員からお問合せいただいた、この4時間という考え方についてなのですが、これ1コマ4時間までしか使えないというような記載にはなっているのですけれども、実はこのコマを複数回利用することは可能ということになっておりまして、その辺が今回、周知が足りないなということを改めて浮き彫りになったという状況でございます。

◆渡辺ひであき 委員 その指摘をさせていただいて、今、福祉部長、こども支援センターげんき所長からも御報告を受けました。早速その記載についてホームページ等々を変更するべきだよということを指摘させていただいて、確認しましたら、そのようになっておりましたので、また安心をしたところであります。

ただ、今後、利用者、それから事業者にどうやって周知をしていくか、このことについてが大変重要だというふうに思いますが、どのように認識されておりますか。

◎福祉部長 まず、現在利用されている方、それから事業者の皆様、それから利用の可能、申請はしているけれども使っていらっしゃらない方、そういった方には直接郵送で、このようなところが説明が足りませんでした、実際にはこのように使えますという通知を送らせていただきたいと思います。

◆渡辺ひであき 委員 ほかの区のホームページもいろいろと確認を取ってみましたけれども、今、足立区は都の要綱に基づいてですから、ほぼ同じ記載をされています。これはおせっかいかどうか分かりませんけれども、各課長会などでも共有することが必要なのかなというふうに思いますが、いかがですか。

◎福祉部長 おっしゃるとおりでございます。東京都の方にも情報提供して、こういう状況、それから議会からこういう指摘があったということは伝えさせていただきたいというふうに考えております。

◆渡辺ひであき 委員 災害・オウム対策調査特別委員会の中で、医療的ケア児を含めた避難が困難な方々の対応について、足立区は一生懸命やってきている。

ただ、そのことと、実際医療的ケア児を抱えている御家族の皆さんの気持ちというのはやっぱりどうしても同じようにはなれないというふうに思いますので、そのことについては是非対応方いろいろあるかと思いますけれども、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

◎福祉部長 今回、指摘によりまして気付いた点でございます。やはり私どもが周知していた内容ではきちっと伝わってなかったということが明らかになりましたので、こういった事例ほかにもないのかということもちゃんと確認しながら丁寧に説明できるよう、部内調整してまいりたいと思います。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

◆長谷川たかこ 委員 今の話は、7ページの(ウ)のCに当たるということでよろしいのでしょうか。

◎福祉部長 長谷川委員おっしゃるとおりでございます。

◆長谷川たかこ 委員 それはとてもよろしくないことで、まず当事者から今回ヒアリングがありましたという話は直接私の方に入っております。

この聞き取り調査結果を見ると、利用しづらいと感じたというのが66%もいるのです。66%の方々が利用しづらい、利用したいときに予約が取れない60%、あまり利用する機会がなかった53.8%という高いパーセンテージであるにもかかわらず、現在の利用者負担の仕組みは適切だと思う。これは、乖離がありすぎです。

どういうふうに分析されていますか。

◎福祉部長 利用者負担については、このような数字が出ましたが、利用しづらいと感じたところとかというのは、例えば事業者の方の数だとか、そういったところの支える側の方が、なかなかまだ広がりが見られていないというか、数が少ないのではないかというふうに考えているところではございます。

◆長谷川たかこ 委員 私のところに声が上がっている件は、就労をしたいというお話です。お母様も就労したい、今のままだと離職をしなくてはいけない状況になっているという、すごくせっぱ詰まったお話が入っています。

5ページの(5)、23区の利用者負担の状況を見ますと、都の要綱よりも一部軽減して実施しているのが千代田区と新宿区。千代田区、とても低い金額でやっています。

利用者負担無料で実施というのが目黒区、大田区、お隣の荒川区もです。そもそも、このレスパイトというのは親が就労するという観点でつくられていないものだと思います。区はどういう認識でいらっしゃいますでしょうか。

◎福祉部長 この事業は、都の補助要綱に基づく事業でございまして、都の考え方そのものは在宅レスパイト事業でございますので、在宅での常にお子様の看護されている方の休息を手助けする、そういった制度だと認識しております。

◆長谷川たかこ 委員 私にお声が入っている件については、就労を求める親御さんがレスパイトはもともと国とか東京都の補助事業で、就労を目的としたものがないということでした。

就労を前提とした保護者の意向を酌んでいただいて、新規で創設するなり、この既存の事業を拡充するなりして頂きたいと要望します。利用者負担無料で実施していただきたいというお話が当事者保護者から出ています。既に目黒区、大田区、荒川区はやっていらっしゃるので、既存の事業を拡充してやるということは財政的にそんなに無理はないかと思われます。

人数も少ないわけですから、やっていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎福祉部長 現在ない制度なので、国等に要望していくとともに、確かに大変な状況だというのは、こちらの方も理解しております。ですので、今後も引き続きそういった状況をどうやったら手助けできるかというのは一緒に考えていきたいというふうに思っております。

◆長谷川たかこ 委員 利用者負担無料で実施した場合に、足立区、今、利用者数、そんなに多いとは思えないのですけれども、自主財源でやるとしたら幾ら必要になるのでしょうか。

◎障がい福祉課長 令和5年度決算で利用者負担分だけに限定すると、約15万円以内ぐらいで収まるような状況ではございます。これは令和5年度の利用実績を見た場合ですが、約15万円程度あれば賄えるというような状況。

◆長谷川たかこ 委員 そんなに少ない金額ですか。

◎障がい援護課長 今、障がい福祉課長から御答弁申し上げましたのは、既存の利用者の方の自己負担分を全て公費で賄ったときの必要となる財源で申し上げました。

◎障がい福祉課長 令和5年度の決算でこの事業で全体に係る金額をまず伝えさせていただきます。令和5年度ですと1,256万円、これがこの事業に要した経費になりまして、それの2分の1が東京都から補助されているというような状況でございます。

◆長谷川たかこ 委員 そもそも何名申請しているのでしょうか。

◎障がい援護課長 令和6年度の申請の人数は、50名ちょうどでございます。

◆長谷川たかこ 委員 この50名の方々が、目黒区、大田区、荒川区と同じように利用者負担無料で実施した場合に、足立区の自主財源で賄うのは15万円でできるものなのですか。

◎障がい援護課長 50名の方が、既存の144時間の現在の要綱の範囲内でやった場合に約1,200万円が区からの支出なのですが、独自に変えた場合には都からの補助が受けられない可能性がありますので、100%で計算したところ約2,400万円、そこから利用者様の自己負担分を取らないとなると更に15万円くらいを上乗せた額が概算ですけれども、長谷川委員のおっしゃることを実施した場合に必要になる金額になるかと思います。

◆長谷川たかこ 委員 いや、そんなに少額ではなかったと思うのですけれども、以前もちょっと執行機関の方と直接お話ししたときに、何百万円というお話だったのですが、いかがですか。

副区長、この金額、どう思われますでしょうか。すみません、その金額であれば、すぐにでもやるべきことだと私は思いますけれども、いかがですか。

◎副区長 今の長谷川委員のお話をちょっと整理させていただくと、この事業はレスパイト事業ということで、先ほど福祉部長からも申し上げましたけれども、日頃介護している親御さんを休んでいただける、ですから1日4時間とか6時間とか映画を見に行ったりというふうな制度設計でございますので、ところが、長谷川委員が今おっしゃっているのは、無料にせよという、その先には就労のために医療的ケア児を介護するということですので、レスパイト事業の中で就労の部分の介護を見るというのはちょっと制度的に無理があるというふうに思いますので、もし就労のためにということでしたら、先ほど福祉部長が言ったように新たな制度になりますので、それは都も含めて一緒に検討していく必要があるだろうというふうに考えております。

◆長谷川たかこ 委員 就労というところうんぬん抜きで、もう既に無料でやっている3区があるので、足立区も同じように足並みをそろえていただきたいと思うのですけれども、その部分について副区長はどう思われますでしょうか。

◎副区長 先ほど答弁させていただいたように、レスパイト事業ということでの事業でございますので、それを無料にして就労のために使うというのはやっぱり制度設計から言うとちょっと違和感があるなというふうに考えております。

◆長谷川たかこ 委員 すみません、私が今言っているのは、就労うんぬんはもう置いておいて、レスパイトという、親の休息という部分で隣の荒川区でもやっている、それから目黒区、大田区でもやっている、千代田区とかは1時間130円とかそれぐらいの負担金額だったと思うのですけれども、そういう低額でやっているのです。ですから、こういう医療的ケア児、とても重度のお子さんをお持ちで、なかなか休息が得られない親御さんたちに対して、今、聞き取りをしたところ、現在のレスパイト事業が利用しづらいと感じている方が66%もいるという現状を見て、もっと区として負担を軽減すべきではないかと思うのです。いかがですか。

15万円だというのであれば、足立区としてすぐにでも、先進自治体と同じように、3区と同じように無料にすると。是非していただきたいと思います。

就労とはもう切離して考えてお答えいただきたいと思います。

◎副区長 長谷川委員から今、就労とは切離してということで、また違う御質問になりましたけれども、このアンケート、問いの2の1を見ていただくと、利用しづらいと感じた内容で以下に該当するものありますかということで、利用しづらいと感じた内容の一番大きなものが、利用したときに予約が取れないが6割、そして利用者負担が掛かるということで利用しづらいと感じている方が5.7%という実態を見ると、先ほど福祉部長が言ったように、供給サイドが、訪問看護ステーションの方が十分な供給量がないということで利用しづらいというふうに考えている方が多いということですので、無料にすれば利用しやすくなるという理解では私たちございません。

◆長谷川たかこ 委員 ごもっともだと思います。しかし、とても安価でできるのであれば、是非無料にしていただきたいと思います。

制度設計の方で改善すべき点が、ここで浮き彫りになってきたわけですから、その部分も是非改善を早急にしていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎福祉部長 聞き取り調査の結果、それから本日の長谷川委員の意見を踏まえて、今後も検討を進めてまいりたいと考えます。

◆西の原ゆま 委員 請願項目の1にあります医療的ケア児の受入れが、区立保育園、私立保育園問わず全区的に行われるよう要望しますとあります。今年度4月から区立保育園5園と連携しながら、区立小学校6校で本格的な支援が開始したとあります。体制はどのように変わりましたか。

◎こども支援センターげんき所長 体制が変わったというよりは、先ほど御報告したとおり小学校が本格的に実施されたということで、指定園5園と、その近くの小学校が今連携して対応しているところですので、体制が変わったというよりは充実したということになるかと思います。

◆西の原ゆま 委員 小学校の方では、医療的ケア児担当の看護師さんは各1校に配置されているということでしょうか。

◎こども支援センターげんき所長 小学校、今6校6名でケアをしておりまして、5校が訪問看護事業者が時間を決めて訪問してケアをしております。

もう一つの1校は、たんケアの、たん吸引のお子さんなのですけれども、そこはスクールアシスタント、私どもで雇っている会計年度職員が1日2名、4人で回していますけれども、対応しているところでございます。

◆西の原ゆま 委員 ここで、医療的ケア児担当の看護師さんが5名で、げんきの方が2名で医療的行為を常時行わなければいけないスクールアシスタントさんがいるということなのですけれども、常時いなくてもいい医療的ケア児を診ている訪問看護師さんも3名いるということを聞いているのですけれども、ここは合っていますか。

◎こども支援センターげんき所長 3名という数字が、ごめんなさい、どこから出てきたかあれなのですけれども、基本的には訪問看護事業者さんに委託をしておりますので、その会社の中で何名でやっているかちょっと私も委託なので分かりませんが、そういった形で運用はしてございます。

◆西の原ゆま 委員 ここで足立区の小学校における医療的ケア児支援実施ガイドラインを読んだところ、医療的ケア児コーディネーターがいます。このコーディネーターは看護師さんと兼務で行う役割なのですか。

◎こども支援センターげんき所長 まず、ガイドラインが小学校と保育園両方ありまして、同じように記載があるのですけれども、その中に医療的ケア児コーディネーターという役割がございます。これは東京都の研修等を受けた修了した者なのですけれども、私どもの区で言うと、看護師が5名、指定園に5名、私どものげんきに2名という配置になってございます。

◆西の原ゆま 委員 医療的ケア児の全面的支援をするには、やはり看護師さんやコーディネーターが更に必要だと思っています。4月から始まったばかりなので、なかなか実態をつかめないという声もありましたけれども、実際はどのようになっていますか。

◎こども支援センターげんき所長 看護師を雇用するというのは結構ハードルが高くて、今後例えば拡充していく場合には、かなりハードルになるのかなと思っています。ですけれども、現状の6校6名、あと保育園での任用体制に関しては、今は充足しているということでございますので、この体制で続けてまいりたいというふうに思っています。

◆西の原ゆま 委員 この保育園に常時いる医療的ケア児のための看護師さんがいると思うのですけれども、その看護師さんが指定された小学校にも行って連携を取って、コーディネーターの人たちとやり取りをしているというふうに聞いたのですけれども、その保育園に常勤している看護師さんがいなくなっても、そこの保育園は大丈夫なのですか。

◎こども支援センターげんき所長 今、指定園には看護師が2名おります。1名と加配です。今回のこの医療的ケア児の加配のための職員、看護師ですので、その医療的ケアがなくなったときでも1名は残りますので特に問題ございませんし、その連携が続いている間は加配しておりますので、そこも問題ないと考えております。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○大竹さよこ 委員長 質疑なしと認めます。

次に、各会派からの意見を求めます。

◆小泉ひろし 委員 在宅レスパイト事業についても、アンケートで利用者負担の仕組みについて68.4%が適切だと思っているとか、また年間利用時間も8割の方が十分と感じているということで、いろいろ事業としての成果も出ているのかなというふうに思います。土日、夜間できるとありがたいという、それは要望としては一部ございますけれども、今後もこのような事業が成果が出てくることを期待していきたいと思います。継続でお願いします。

◆渡辺ひであき 委員 先ほど質疑をさせていただきましたけれども、医療的ケア児の方の支援の拡充ということについては、これからもいろいろと議論をしていくべきところがあるというふうに思いますので、今回は継続でお願いします。

◆西の原ゆま 委員 医療的ケア児が成長する過程で様々な課題があり、段階的な支援が必要であると請願の趣旨にもあるとおり、支援施策の構築を求めるために、採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 支える側が少ないという、訪問看護ステーションが足りないというような状況など、まだ今後施策など検討が必要かと思います。継続でお願いいたします。

◆長谷川たかこ 委員 是非、目黒区、大田区、荒川区と同じように、利用者負担無料を足立区も頑張って実施をしていただきたいと思います。採択でお願いします。

○大竹さよこ 委員長 これより採決いたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○大竹さよこ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査と決定いたしました。