✩文教委員会⑭【有効ないじめ対策の実施を求める請願】

○大竹さよこ 委員長 (1)5受理番号12 有効ないじめ対策の実施を求める請願を単独議題といたします。

前回は継続審査であります。また、報告事項(6)「令和6年度第2回学校生活及びいじめに関するアンケート調査」報告についてが、本請願と関連しておりますので、併せて執行機関に説明を求めます。

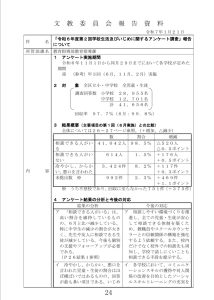

◎教育指導部長 恐れ入ります。文教委員会の報告資料24ページをお開きください。

学校生活及びいじめに関するアンケート調査の御報告でございます。こちら今年度2回目のアンケート調査となっております。年3回のうち、2回目11月でございます。

対象は全小・中学生を対象にしております。

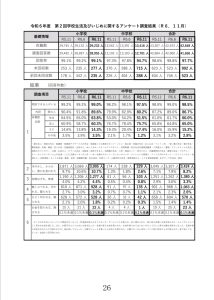

3番に結果の概要をお載せしております。詳細は26ページ以降にございますが、そこから抜粋したものになっております。

まず、6月との比較でございますけれども、相談できる人がいるにつきましては0.5ポイントの減、逆に相談できる人がいないについては増えてしまったという状況でございます。

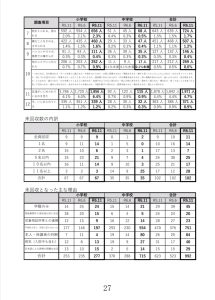

また、未提出者の数でございますが、今回992件ということで、前回6月よりも1.1ポイント増となっております。中には、不登校で解消に至らなかったものもございますが、それ以外の要因も入っているものと推測しているところでございます。

項番4で、アンケートの結果の分析と今後の対応を記載してございます。

アのところで、相談できる人がいるは、特に中学生の減少の割合が大きかったということでございます。こちらに関しましては、教職員、またスクールカウンセラーとの信頼関係構築の強化、それから校内だけではなくて、校外の相談先も周知することで、学校で話にくいことも相談できるような対応をしてまいりたいと考えております。

また、25ページのウのところでございます。アンケートの未提出者数でございますが、特に中学校で増加が目立っております。

今回中学校で、このアンケートの調査方法をデジタル化してございます。今回、回答方法を変更して初めてということもございまして、未提出者が増加しているものでございます。こちらについての詳しい要因につきましては、現在調査中でございます。また、日本語読解が困難というようなお子さんもいらっしゃいますので、こちらに関しては、翻訳したアンケート用紙を活用したいと考えております。

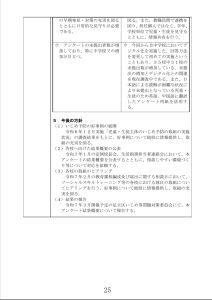

項番5、今後の方針でございます。

この結果を校長会、また、生活指導担当者連絡会で公表するとともに、相談しやすい環境づくりというのを改めて学校の方にお願いをしたいと考えております。また、各校で取り組んでいるいじめ防止、独自の取組、こちらにつきましては、教育指導課中心にヒアリングを行いまして、好事例がございましたら、他校に展開をしていきたいと考えております。

○大竹さよこ 委員長 それでは質疑に入ります。

何か質疑はありませんか。

◆長谷川たかこ 委員 今回もこのアンケートで、相談できる人がいるというところの欄に縫いぐるみ、人形、動物、あと自然というのもあるのですね。相談相手が自分自身という、これはどういうことなのでしょうか。

◎教育指導課長 こちらに書かれております相談できる相手は、このお子さんが書いたものをそのままここに載せさせていただいていますので、直接その子にヒアリングをした

わけではないので、その意図までは、申し訳ありません。把握はできておりません。

◆長谷川たかこ 委員 お子さんたちからのアンケートをこういう形で出されるというのは、それはそれでいいと思うのですけれども、区として、検証をされるときには、こういう形で書かれているところについては抜くべきではないかと私は思いますが、いかが思われますか。

◎教育指導課長 私ども教育指導課としましては、子どもたちが書いているこの声というのは、真摯に受け止めたいと思っております。

この中に以前の議論の中でも、縫いぐるみとかいろいろありましたが、例えば現在、AIが入っているロボットがいて、それをペットとしてと、それが自分の相談相手なのだというふうに思っている大人もいますよね。大事なのは、ここに書いているこの相談できる相手が、例えば縫いぐるみとか、自然とかそういうことを言っていることが、それが自分の中でのポジティブなプラスとして捉えているのか、そういうものしかいないのか、そこを見極めていくのが我々大切だと思っていますので、その辺は、ここに書いてあるところからその因果、そこをきちんと見極めるように学校に指導しているところでございます。

◆長谷川たかこ 委員 表し方なのですけれども、今教育指導課長がおっしゃったように、そこはとても大事なことで、それはそれで表すことは大切だと思うのですが、一般的に相談できる人がいるというのは、対相手がいて、アドバイスをしてくれる、傾聴してくれる。ももろもろ含めたパーセンテージも検証する上では必要だと思います。別途資料として添付すべき内容だと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 ここに書いてある相談できる、いわゆる人間ですよね。人間かそれ以外かその辺分けていくかどうかというのは、お子さんたちにとっての今まで調査、アンケートに回答しやすいというところが一番大事だと思いますので、その辺、今、長谷川委員に御指摘いただいたところも含めながら、このいじめのアンケート自体も見直しに向けた検討も必要かなと考えております。

◆長谷川たかこ 委員 私が思うのは、今のアンケートこれでいいと思うのですけれども、私たちが検証するときの素材として、表し方としては、縫いぐるみと書いている人たちが何人いて、全体の何%になるのかというのを知りたいのですね。

次からは明確に分けていただきたいのですが、できますか。

◎教育指導課長 この書いてくるお子さんたちの羅列されているもの、これをどれだけ追えるかというのもありますが、できる限り今長谷川委員に御指摘いただいたようなジャンル分けができるように検討していきたいと思います。

◆長谷川たかこ 委員 次回からは、縫いぐるみとか、対相手というところの部分で、縫いぐるみ、人形、動物、自然とかそういうところに関しては、建設的に議論していきたいと思っております。今後、分けて、表示をしていただきたいと思っております。

先日、元辰沼小学校校長の仲野先生がこちらお越しいただき、教育委員会の皆様ともいろいろと懇談をさせていただきました。仲野先生は、一般社団法人を立ち上げて、いじめについての調査対策、それに対する解決、学校支援をなさっている状況です。

その中でのお話です。不登校になった場合には、教師が全力でそのお子さんのおうちに足を運んで、学校に来られるようにまずコミュニケーションを取り、御尽力するものなのだというお話をお聞きしました。

今の学校現場では、先生方もいろいろお仕事が重なり、そこまでできないというところもあるかと思われますが、担任の先生と子どもとのコミュニケーションというのがとても大切だと思います。各学校での先生同士の指導力についても大切になってくると思うのですが、教育委員会は、その辺の御指導というのはどういうふうになさっていらっしゃるのでしょうか。

◎教育指導課長 我々としましては、校長会や学校訪問を通じて、教員には、不登校だったり、いじめられているとか、そういったお子さんには、できる限り家庭訪問をしたり、保護者や実際に児童・生徒と対面で話をして、フェイス・トゥ・フェイスでしっかりとコミュニケーションを取れるような対応を取ってほしいということは、学校には指導しております。

◆長谷川たかこ 委員 実際に不登校が起きたときになされているかどうか確認が必要になってくるのではないかと思われます。不登校のお子さんが学校に行こうという気になる仕掛け。仲野先生のお話からも聞いて感じたところではあるのですが、教育指導課長としては、こういう取組をどういうふうにこれから先、考えていかれたいと思っていらっしゃいますか。

◎教育指導課長 これといったフォーマットはないと思っています。といいますのは、不登校になる原因の中に、先生との関係で不登校になるお子さんもいますので、逆に家に行くことで、ますます来づらくなるというお子さんもいますし、逆に先生が足しげく通うことで、それが登校につながるということもありますので、お子さん一人一人のパーソナリティーだったり、家庭環境は様々ありますので、そこはその子に合った、また学校に合った、あとは先生のパーソナリティーもありますので、そういったところもいろいろなことが考えられますので、トライ・アンド・エラーで、一生懸命一日一日積み重ねていくということが大切だということで、我々教育委員会としては、それを少しでもノウハウだったり、人を派遣したりとか、そういったところでの後方支援、我々としては教育委員会でやっていきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 教育指導課長は情熱があって、スキルの高い方でいらっしゃるのだというのを感じた次第です。教育指導課長が今思っていらっしゃるスキル、それからその情熱というのをこの足立区の教育委員会の中でも、フルパワーで発信していただきたいと思います。足立区の不登校の子どもたちが少しでも学校に通えるように、てこ入れをしていただきたいと思います。要望です。よろしくお願いします。

◆西の原ゆま 委員 この報告資料のいじめアンケート調査結果についてなのですけれども、この記述が6、お金を取られる・隠されると、10、その他のことでいじめられるの二つしかありません。数字では見られない深刻な実態、ゲームソフトを取られて砂に埋められたとか、中指立てられたとか、洋服を脱げと言われたという記述を読めば、本当にいじめの深刻さが分かるのですけれども、なぜほかのところには記述がないのでしょうか。

◎教育指導課長 このアンケートが始まったときから、お金を取られるとほかのことでいじめられたというところは、このように自由記述にしております。なぜこれだけかというのは、申し訳ありません。これが始まったときからこのやり方をしていますので、今ここで明確にお答えすることは難しいのですが、想定できるのは、やはりお金というものは、大人も保護者も絡んできます。また、複雑化していますので、具体的に書かせることで、どういうふうに、お金のどんなトラブルがあるのかという、もっと細かいところまで深くまで聞けるということだと思っております。また、ほかのことでいじめられるというのも、ここにないものとして、様々なことが想定できるというところで、フリーで記述をしているというふうに認識しているところです。

◆西の原ゆま 委員 やはりこのいじめをなくしていく、許さないのだというふうに区内の学校でのいじめの実態をしっかりとつかむには、ほかの部分も記述をして、どのようないじめがあるのかというのを詳しく知ることで、いじめ解決のためにも足立区は隠さないのだと誰にとっても大事なことだと思います。

そして、このいじめの内容をよく見ていくと、去年の6月と比べて減ったのが、5のひどくたたかれる、6のお金を取られる・隠される以外は全て増えています。この原因は何だと考えますか。

◎教育指導課長 これまでのいじめが年々複雑化、また多様化そうしたところが要因だと考えております。

◆西の原ゆま 委員 複雑化しているというのは、本当に私もそう思っています。学校は、様々な人たちが本当に関係する複雑な生きた現実です。このいじめアンケートの数字を見ていて、どこが原因で、結果として、何でいじめが増えているのかという深刻さというのが見えてきません。どうしていじめが増えているのか、何で冷やかしとか、からかいとか、悪口が100人以上も6月と比べて増えているのか。なぜということを問うことが大事だと思うのですけれども、様々な子どもたちが生活をしている学校生活の現場で声を聞くことが本当に大事だと思います。

今回のいじめに関するアンケートも数字分析が3ページに及ぶ一方で、記述のページが1ページしかありません。しかし、このいじめアンケートを取り組む学校教職員は、児童・生徒からいじめられていると書かれていたらどういう対応をしているのか。そもそも不登校の児童・生徒にどういういじめアンケートを渡していて、書いてもらっているのか。そういった過程も一切ここでは数字として表れてくるのが分かりません。

ここの報告にあります27ページの未回収の内訳とその理由とあるのですけれども、未回収の内訳の中で、児童・生徒が1人なのかとか2人なのかとか、中学校では一番多い11人以上なのかということを把握するというのがどれだけ意義のあることなのか正直疑問です。ここで、報告するというのが未回収の人たちを見て、その理由を報告することよりも、もっとほかに報告すべきいじめの内容、原因、個々の学校で把握して、連携を取っていると思っていて、そこの実態が議論することが大事だと思うのですけれども、ここでは、未回収の内訳とその理由が焦点が当てられていて、どれだけこのいじめアンケートに真摯に答えていても、それをうそを付いて回答している人もいるかもしれないし、だとするならこのいじめアンケートで出された声をやはり紹介して、先生たちがこういう聞き取りをしたとか、いじめの実態を知ることが、そこに意義があると思うのですけれども。

今後の方針としても、学校が取り組んでいる好事例を紹介したいと言っていました。今現実に起こっているいじめに向き合う機会となると思います。是非記述の部分を増やしていただいて、先生が聞き取りした内容などもこういうふうに解決したよとか、こういったいじめの深刻な実態が今あるよということを報告する方向で、充実させていってほしいと思いますが、どうですか。

◎教育指導課長 まず、子どもたちの記述の欄を増やすというところに関しては、慎重にならせてください。といいますのは、今回、未回収の数字が、未回収がかなり増えました。その原因として、我々としては、仮説で、中学校全部デジタルにしました。そうすることで、これまでは紙で封筒で出していましたので、もしかしたら不登校だったり、学校に行き渋りだったお子さんたちも紙だったら書いて、何かほかのものと一緒に出していたのかもしれません。これあくまで仮説なので、何とも言えないのですが、現実に今回デジタルにしたことで、子どもたちが少なくとも提出しなかったということは、やらなかった、若しくはやる気がなかったのかもしれない。そうしたときに、記述を増やすことで、もっと面倒くさいと思うかもしれない。子どもたち、今様々なところから様々なアンケートをやっていますので、このいじめアンケートもその中の一つに埋もれてはいけないと思っています。

西の原委員が今御指摘のとおり、このいじめアンケートが1人でも多くのいじめに苦しんでいる子どもたちを救うことが最善の策だと思っておりますので、このいじめアンケートの調査の方法だったり、内容については、慎重に検討させていただきたいと思っております。

それと未回収の話ですが、これは、私も足立区に前いたときに、この未回収を減らそうよということが様々なところでお話にあって、未回収がどれくらいなのかといったところが当時議論になっていたと記憶しておりますので、そういったところの流れで、この未回収等載せておりますので、その辺のこの見せ方、委員の皆様へのお知らせの仕方というのも、今の現代に合った形で、これも少し時間を掛けて検討させてください。よろしくお願いします。

◆西の原ゆま 委員 私がここで、子どもたちのどういったいじめに遭っているかという、その記述を増やしてほしいというところを質問したのではなくて、もう既にここでどういうふうにいじめられたのかというのを項目で書かれていまして、でもその記述に書いてあるのが6と10番しか、あとこの相談できる相手がいるか、1、6、10しか記述がないところで、やはり子どもたちの中では、こういうふうにいじめられたとか、しっかり記述で書いているところもあると思いますし、いじめの実態を知るには数字だけでは表れない、そういったところをちゃんと報告してほしいという意味だったのですけれども、そこはどうですか。

◎教育指導課長 申し訳ありません。子どもたちの記述の分析そういったところも、先ほどと併せて検討して、よりよい形にしていきたいと思います。

◆西の原ゆま 委員 未回収の問題なのですけれども、私も3年前教師をしていたときに不登校の子たちのおうちに訪問して取りに行くだったりだとか、あと、この子はなかなか物を提出するのがとても遅い子だからと気を付けて、何としてもこのいじめのこの調査のアンケートを回収するのだという心構えで先生たちも頑張っています。

でも、これをこうやって内訳で見たりとか、こんなに集まっていない学校が11人以上いるのだとか、これが表になってしまうと、ここで見えない先生たちの努力やそこで書かれた記述の内容で、先生たち1対1で子どもたちにちゃんと聞き取りもしたり、そこに学年主任も入ったり、生活指導主任も入ってやっているのですけれども、数字でしか見えてこないのですよね。そこが、本当にこれがどれだけ報告に出して、意義のある議論になるか、できるかといったところにすごく疑問を感じたので、そのことを伝えたいと思って発言しました。

以上です。

○大竹さよこ 委員長 要望でよろしいですか。

◆西の原ゆま 委員 はい。

◆佐藤あい 委員 ちょっとこれまでのお話を伺っていて、未回収の原因の中の不登校で回収に至らなかったというものが中学校でも増えていると。デジタル化をしたという中で、不登校でも回収しやすいのかなと私は勝手に想像しておりました。しかし、結果的にはかなり未回収が増えたという状況になっています。どのようなアナウンスの仕方を各学校にお願いをしていたのでしょうか。

◎教育指導課長 学校には、紙のときも同じように、紙のときもおうちに行って、また、おうちに届けて書いてもらって、学校に戻してくださいということをやっていて、今度デジタルになりましたから、もう出さなくてもいいので家でやってくださいということをお伝えくださいというようなアナウンスをしています。

◆佐藤あい 委員 そういった中でもデジタルで回答が減ったというのを手間に感じてしまっているお子さんがいらっしゃるのか、ちょっとそのあたり今後の調査が必要かとは思うのですけれども、これまでの紙の場合、いじめのこの調査に関しては、封筒があって、封をきちんとしてから提出をするというもので、それがちょっと安心につながるのかなというふうに私は考えていました。デジタル化になったことで、この送信したものが、誰が見るのか、そういったところが回答するお子さんにきちんと伝わっているのか。誰が見るか分からないというところが不安につながって提出しづらいとかということにも、この回答に関しての安心安全が守られているかというところが気になるのですが、そのあたりいかがでしょうか。

◎教育指導課長 今、佐藤委員御指摘いただきました子どもたちの不安というのは当然あるのかなと考えておりますので、いま一度、次回の6月に向けて、子どもたちが安心に回答できるような方策でというのを、いま一度検討してまいりたいと思っております。

◆佐藤あい 委員 是非お願いいたします。

こちらのアンケートを基にSOSを出せて、先生方が気付けて、対応ができるということもあるかと思いますので、是非回答しやすい方法で、更にSOSをキャッチしやすいという環境を検討いただければと思います。

また、このいじめに関して、いじめの項目の中で、ぶつかるとかたたかれるとか、お金を取られるというようなものありますけれども、教育の中で、これはいじめと言われると、どうしても軽く感じてしまうというところですけれども、こちらも犯罪だよねというところもきちんと先生方からいま一度お伝えをいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

◎教育指導課長 今、佐藤委員御指摘のとおりで、子どもたちがやっていることは、軽いものではなくて、ほかの子に危害を加えるのは大変重篤なものであるということ、それをしっかりと教員が毅然と指導することが教員の役目だと思っておりますので、引き続き学校には指導してまいります。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○大竹さよこ 委員長 質疑なしと認めます。

次に、各会派の意見をお願いします。

◆小泉ひろし 委員 アンケート結果を本当にいろいろ情報共有というか進めながら、他区にも情報提供しながら、今後取り組んでいっていただきたいと思います。継続でお願いします。

◆かねだ正 委員 アンケートの方法については、よりよい形でしっかりと現状把握ができるような形に改善していくべきだと思いますので、それも踏まえて、この件については継続でお願いします。

◆西の原ゆま 委員 先ほどの話の内容でもあったのですけれども、やはり学校は様々な人たちが一緒に生活をする、複雑な生きた現実を一緒に生きています。そんな中で、やはり数字だけでは表れない記述の部分もしっかりと報告していただきたいと同時に、ここの未回収ではなくて、やはりどういったところで、何でいじめが増えているのか、何で冷やかし、からかい、悪口が6月と比べて100人以上も増えている、こういうなぜなのかといったところにもちゃんと向き合えるような報告にしていただくことを要望したいと思います。採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 継続でお願いします。

◆長谷川たかこ 委員 採択でお願いします。

○大竹さよこ 委員長 これより採決いたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○大竹さよこ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査と決定いたしました。