✩文教委員会⑮成果報告:令和7年4月1日レスパイト事業・144時間→288時間に拡充されました!【医療的ケア児及びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援策を求める請願】

○大竹さよこ 委員長 (2)5受理番号14 医療的ケア児及びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援策を求める請願を単独議題といたします。

前回は継続審査であります。

執行機関は何か変化はありますか。

◎教育指導部長 今回、在宅レスパイト事業の利用時間の拡充ということで予定をしておりますので、御報告をさせていただきます。

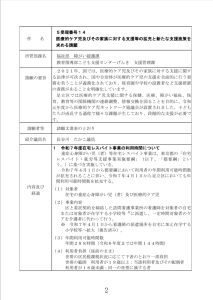

文教委員会の請願・陳情説明資料をお開きいただければと思います。こちら2ページになります。

今回の請願を受けてということになりますけれども、令和7年度の在宅レスパイト事業拡充の御報告でございます。内容及び経過というところを御覧いただきまして、内容を御説明させていただきます。

こちら、重症心身障がい者、障がい児のための在宅レスパイト事業でございますが、もともと東京都の要綱に基づき実施しているものでございます。令和7年4月1日から、東京都の要綱の時間数が拡充されるということに伴いまして、足立区でも年間の利用時間数を拡充するものでございます。

こちら(3)を御覧いただきますと、年間の利用可能時間数を記載してございます。これまでの144時間から288時間に拡充するというものでございます。

そのほかの項目に変更はございません。

○大竹さよこ 委員長 それでは質疑に入ります。

何か質疑はありませんか。

◆長谷川たかこ 委員 今回拡充していただけるということで、当事者の方もとても喜んでおります。ありがとうございます。

レスパイトの所得制限撤廃のところでアンケートを取ったときに、7割方の方々は今の制度に不満はないという御回答があったということですが、3割の方々は今の現状においては、夫婦共働きをこれからする場合には、現状の制度をもっと更に拡充していただきたいという思いがあります。

アンケートを取って大多数の方々の意向で終わらせるのではなく、少数派の方々の御意見一つ一つにもその意味があって、各ご家庭ごとに困り感がとても大きいので、その部分を是非とも酌み取っていただきながら、必要な支援をもっと拡充していただくという方向性を持っていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎障がい援護課長 長谷川委員がおっしゃるとおり、利用者の方で所得制限の撤廃、所得に応じて自己負担額が変化することについて変えてほしいといったお声があることは認識しています。そして、実際にアンケート等でもいただいております。

本会議でも答弁させていただきましたが、この制度に限らず、障がい者を支援する総合支援法のヘルパーの派遣のサービスですとか、それから、児童福祉法の放課後デイサービス等も全て所得と受けている便益に基づいた御負担をいただいております。

実際にこの制度を、同じような境遇にあっても制度を使っていらっしゃる方と使っていらっしゃらない方がいらっしゃいまして、その方々の中の不公平感をなくすということが1点。

もう1点は、同じ障がい福祉サービスの中でも、利用負担があるものとないものを設けると、その中でもまた不公平感が生じてしまいますので、現時点で自己負担額を撤廃する考えはございませんが、利用者の方には引き続き丁寧に説明して御理解を求めていきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 調べていただいていた他区の自治体で、無料でやっていらっしゃるところがあるではないですか。荒川区はいろいろございましたよね。経緯を是非聞いていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎障がい援護課長 本委員会で以前報告させていただきまして、4区について、どのような理由から無償化にしているかというのを聞き取らせていただきました。

今、長谷川委員がおっしゃっていただいた荒川区に関しましては、利用を無償化にしている一方で、制限時間が週3時間までという要件を設けております。ですので、そういうところに優先順位を持ってきたから実現したというふうに考えておりますが、当区としましては280時間、そして利用者の所得に応じた負担というのは、引き続きお願いしていきたいと思っております。

◆長谷川たかこ 委員 他区はいかがですか。残り3区。

◎障がい援護課長 残り3区、申し上げますと、ある区に関しましては先ほど私が例に出しました障害者総合支援法のヘルパー等のサービスですとか、放課後デイサービス等も、まとめて自己負担をなしというふうに設定していて、違う制度、サービスを使っている人、間の不公平感はなくしたというふうに聞いております。

そのほかの区については、利用者の方の要望があったからそれに応えたというふうに聞いておりますが、一方で無償化している区のある1区の方では、今回の都の要綱の144時間から288時間にすぐには対応できないという考えを持っているので、どこかでトレードオフの関係が生じてしまうのかなというふうに考えております。

◆長谷川たかこ 委員 当事者の方から、ベビーシッターについても是非無償化していただきたいという声があります。ベビーシッターに関しては看護師付けるとなると、かなりの金額が張ってしまいます。そういうところで就労のことを考えると、ベビーシッターも併用できるような形で手厚い支援をお願いしたいという声も上がっています。いかがでしょうか。

◎幼稚園・地域保育課長 今現在、ベビーシッター一時利用ということで年間144時間利用できるサービスございますが、確かにこれは長谷川委員おっしゃるとおり、看護師を派遣した場合には、また金額が高くなってしまうということがあるので使いづらい内容になっておりますが、令和8年以降、医療的ケア児に関しましては、居宅訪問型保育といった形で、保育士又は看護師の方が自宅に訪問して保育サービスを行うというのを医療ケア児を対象に、今、研究が進んでいるところでございます。

◆長谷川たかこ 委員 居宅ですと、その声を上げている方は、保育園を活用しながらということだったので、そこには該当されないのですよね。

◎幼稚園・地域保育課長 その医療的ケア児なのですが、集団保育が困難な方を対象に検討しておりますので、今、長谷川委員おっしゃったとおり、保育園を活用した場合には対象外となってしまいます。

◆長谷川たかこ 委員 皆さん、就労をしないとなかなか子どもを育てるというのが大変だという声が上がっています。居宅とは別に通常の保育園に通いながらベビーシッターも活用するという点についても何かしらの補助がでるよう、足立区においても検討していただきたいというお声をいただいております。検討していただきたいと思います。

要望です。よろしくお願いいたします。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○大竹さよこ 委員長 質疑なしと認めます。

次に、各会派の意見をお願いいたします。

◆小泉ひろし 委員 教育委員会としても、できる限りのとこは前進して、大分願意を満たすような方向性にまで来ているかなというふうに思います。また、今日もやり取りの中でも事実上満たしているのではないかと思いますが、本日のところは継続したいと思います。また検討します。

◆かねだ正 委員 医療的ケア児に対する支援ということについては、限定的な場所だったものが拡充して、時間も増えて、なおかつケアメニューについても令和8年から拡充していくというような方向性、まだはっきりはしていないのかな、そういうような方向性を示していただいているということで、公明党もおっしゃっていましたけれども、かなり区としても努力の跡は見られていると思います。その辺はかなり評価していますけれども、今回については継続というふうにさせていただきます。

◆西の原ゆま 委員 採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 利用可能時間の拡充ですとか、様々使いやすい制度に改善をしていただいているという方向ということで、請願の項目の中でも、時間の方に関してはクリアをしているというような認識をしております。

ただ、項目の中には満たされていないところもあるのかなと思いますので、そのあたり継続で検討ができればと思いますので、継続でお願いします。

◆長谷川たかこ 委員 採択ですが、まだまだこれは願意を満たしておりません。

1番の医療的ケア児の受入れ、区立保育園、私立保育園問わず全区的に行われるようにということを当事者の方は要望されています。だから、まだできていません。

次に2番について。役所の皆様が、いろいろと実際に視察に行ってくださり、御努力していただいた結果、進んでいるのは感じておりますが、私もさらに深掘りして進捗状況をお聞きしないといけないと思っております。

3番については、144時間から更に208時間までで、時間数については今回大幅に延長していただきました。ありがとうございます次は。所得制限を撤廃し、レスパイト事業が無料化になるようにお願いしたいと思います。

皆様そこら辺の部分を是非検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○大竹さよこ 委員長 これより採決をいたします。

本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○大竹さよこ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査と決定をいたしました。