✩文教委員会⑯不採択となりました・長谷川たかこの想い!!【有効ないじめ対策の実施を求める請願】

○大竹さよこ 委員長 (1)5受理番号12 有効ないじめ対策の実施を求める請願を単独議題といたします。

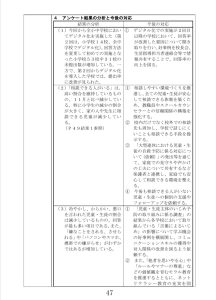

前回は継続審査であります。また、報告事項(10)「令和6年度第3回学校生活及びいじめに関するアンケート調査」報告について、(11)「令和6年度児童・生徒主体のいじめ予防の取組に係る調査」報告についてが本請願と関連しておりますので、併せて執行機関に説明を求めます。

◎教育指導部長 報告資料の45ページをお開きください。

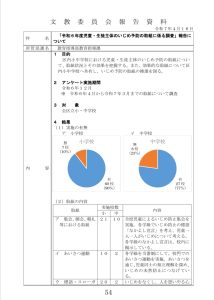

「令和6年度第3回学校生活及びいじめに関するアンケート調査」の報告についてでございます。年に3回行っている調査の2月の調査結果になります。

項番3の(2)です。相談できる人がいるというところ、定点観測しておりますけれども、今回やや減少傾向にあるという状況でございます。

その他、データの方、記載しておりますけれども、項番4のところに分析の結果と今後の対応をお示ししております。前回、中学校でデジタル化を図りまして、今回、全小・中学校でデジタル化を図ったところです。前回、中学校でデジタル化を図ったときに回答率が下がったんですが、今回2回目ということで、中学校は回答率が上がっています。小学校は下がっているのですが、そのあたり、改善した要因等についてまた分析して、良い事例を横展開していきたいと思っております。

また、(2)の相談できる人がいるというところが高い割合を維持しているんですけれども、前回、11月に比べてやや減少傾向にありますので、今後の対応の①から④の4項目、このあたり、力を入れて取組を進めていきたいと考えております。

次のページに今後の方針について、項番5に記載のとおりでございます。以降、詳細なデータについてはお目通しいただければと思います。

続きまして、54ページをお開きください。

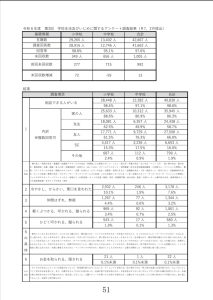

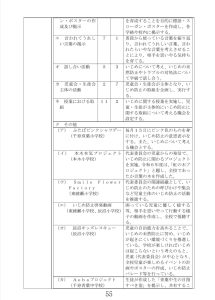

こちらについては、「令和6年度児童・生徒主体のいじめ予防の取組に係る調査」報告についてでございます。

こちらについては、児童・生徒が主体となった取組が辰沼小学校等で行われているというような、これまでのやり取りもありましたので、全校に調査を図ったものでございます。項番4に結果をお示ししております。

1点、おわびなんですけれども、これ、取り立ててこういった取組はありますかと聞いて、取り立ててはないんだということで、なしと答えている学校が小学校で7校、中学校8校ありますけれども、全くやってないというわけではありませんので、その点御留意いただければと思います。55ページのところに辰沼キッズレスキューの取組を記載しておりますけれども、ほかの学校でも同様の取組がありますので、このあたり、お目通しいただければと思います。

56ページ、今後の方針でございますけれども、今回、様々な事例を拾うことができましたので、校長会ですとか生活指導担当者連絡会を通じて他校との情報共有によりまして取組を広げ、充実を図っていきたいと思っております。

○大竹さよこ 委員長 それでは質疑に入ります。

何か質疑はありませんか。

◆小泉ひろし 委員 3回目となるアンケートが行われた報告なんですが、小学校については未提出が増加しているということで、今後、設問の仕方だとか3回目ということもいろいろあると思うんですが、しっかりと今後続けていくのであれば、提出が減らないような工夫をしていただきたいと思います。その辺どういうお考えか、ちょっと伺いたいと思います。

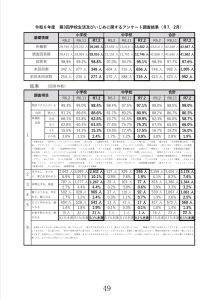

それと、49ページのいじめに関するアンケート調査結果の中で、相談できる人がいるとか、その内訳として家の人、先生、友人、スクールカウンセラー、その他となっているわけですけれども、中学校においては友人というのは非常に高い。

小学校については先生だとか友人というのは同程度のパーセンテージを占めていると思うんですが、ここで言えるのは、家の人、家族だとかそういった、先生に次いで、中学校になると友人の比率が非常に高まってくるというのは、小学生ではまだそこまでの深い関係性は築けてないのかもしれないけれども、信頼関係、相談できるというか、この辺は、自分のことも分かってくれる、聞いてくれる、そういう関係性が強まると言いやすくなるというか相談しやすくなる、そのようなことがこの数字に出ているかと思うんですが、その辺についていかがでしょうか。

◎教育指導課長 まず、1点目のアンケートの工夫でございますが、特に小学校の低学年につきましては、タブレットで答えさせてはいるんですけれども、なかなか回収とまでいくとなると、どの児童が回収したかという、最後の追うところまでがなかなか難しい状況もありますので、低学年、中学年につきましては、紙と併用して全児童から回収できるように、そういった発達段階に応じて工夫をしながら実施してまいりたいというふうに考えてございます。

また内容につきましても、今のアンケートが、いきなり、困ったときに相談できる人がいないかというそういう聞き方なので、生活している中で相談相手がいるかどうかという、そういう聞き方についても少し工夫をしながら実施してまいりたいというふうに考えてございます。

また、2点目の相談できる相手でございますが、小泉委員おっしゃるとおり、中学校になると友人の相談割合は高くなってきます。その友人から先生の方に情報提供があって、悩みを解決できるというパターンもありますので、友人同士の人間関係づくり、そして子どもたちと先生たちとの人間関係もつくっていけるように、そういう取組を各学校でできるように指導してまいりたいと考えております。

◆小泉ひろし 委員 友人等、スクールカウンセラーだとか、その他もございますが、全体に占める比率はまだ伸びる余地があるんじゃないかと思うので、どのようにそういう相談しやすい信頼関係の構築をするかという部分については、今後も、限られた時間でしょうけれども工夫をお願いしたいなと思います。

設問については、先ほどお話がありましたように、より工夫していただいて、またタブレットと紙の併用ということもございますけれども、負担が掛からないよう、かつ回収率がいいような、そういう問い掛けをお願いしたいと思います。特に答弁はよろしいです。

○大竹さよこ 委員長 要望ですね。

◆長谷川たかこ 委員 まず、教育指導課長にお聞きしたいと思います。

学校生活及びいじめに関するアンケート調査の中で、相談できる人がいるというところの欄を見てください。足立区においては、人形とかぬいぐるみ、インコ、自分自身、アプリ、話聞くよおじさんとか書いてあります。

これを相談のできる人の中に入れるというのを、どうお考えになられますでしょうか。

◎教育指導課長 アンケート結果の自由記述欄のところで御回答があったものを載せてはいるんですけれども、当然、この対象が人ではない場合については学校の方は把握してございますので、そういった状況だという実態を把握する上では、こういうデータは必要かなと思います。

このデータを基に、そのお子さんお子さんの状況を今後きちっと把握するということが大事なので、どなたが書いたかということも学校としては把握できておりますので、例えば先ほどのスクールカウンセラーが中学生は全員面談をしますので、そういった中で少し踏み込んだ話とか、そういうデータに使えるかなというふうに認識してございます。

◆長谷川たかこ 委員 個別対応に活用してください。

教育指導課長も御認識していただけているということは安心いたしました。

相談できる人がいるというところのパーセンテージ、ここの検証に当たっては、自分自身や人形とかこういうところは外さないと今後の正しい検証につながっていかないのではないかと思っているところです。教育指導課長はどういうふうに今後なさいますでしょうか。

◎教育指導課長 このデータの中身につきましては、回答しているかどうかというその事実自体の数字としてお出しはしておりますが、手持ちの資料ということで、学校としては、人間ではない方を相談相手としている場合は抜いて、新しい数値を把握しながら、そのデータを基に対策を考えていくというふうに教育指導課としては指導しております。

◆長谷川たかこ 委員 是非、教育指導課長おっしゃったように、そのような方向性を持って、しっかりと的確に把握しながら、個々に、自分自身だとか人形とか対象物が対人間じゃない場合のお子さんたちに対する的確な支援というのを深掘りしていきながら丁寧にご対応いただきたいと思います。相談できる人がいるというところに含めずに、そこの部分のしっかりとした検証と、それから、その先どういうふうにつなげていくかというところを、取組をしていただきたいと思っております。

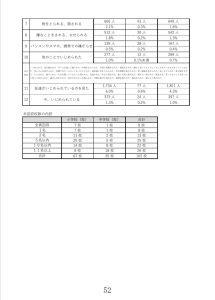

55ページのいじめ予防に関する調査報告のところです。

各小・中学校で実際にやっているところが出ています。アイウエオという形で出ていますが、以前から辰沼小学校、元校長の仲野繁先生が辰沼キッズレスキューを行われています。辰沼キッズレスキューに関しては、仲野先生が御勇退された後も仲野先生御自身に厚生労働省からコンタクトがあって、全国版のいじめ防止対策のパッケージ化をしたいんだというようなお話もいただいているということをお聞きしているところです。

全国の模範となるものがこの足立区の中で構築されています。

仲野先生が今も辰沼小学校に行って現校長先生と話をして、辰沼キッズレスキューをどういうふうに運用していったら、より効果的になるかという事も含めててこ入れしているところなんです。ですから、全国の模範になるようなものがこの足立区には存在しているという認識をお持ちいただき、是非、教育指導課長もここを着目していただいて、焦点を当てて、現場を見ていただき、どういうものが行われているか、見ていただきたいと思います。

掲げてある小学校・中学校の取組は、是非視察に行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 私自身もちゃんと自分の目で見て、どういう効果があるか、そういったことも、ここに挙がってきている紙だけではなくて、実際に見ながら判断していきたいなというふうに思っております。

各学校では、実態に応じてそれぞれ取組を行っております。発達段階もありますので、どういう状況が活用できるのかということについても、しっかり検証してまいりたいと考えてございます。

◆長谷川たかこ 委員 教育指導課長は港区にいらっしゃったということなので、港区と足立区の事情というのはかなり違うと思われます。歴代の教育指導課長も、御自身の経験を踏まえて、いいものを足立区に落とし込んで、残していってくださっている課長方です。教育指導課長には期待しております。今まで御経験されてきた各自治体のいいところ取りを足立区に落とし込んで、先進的に進めていただきたいと思います。いかがでしょうか。

◎教育指導課長 他区の様々な取組も、前任校で実施したところもございますので、そういったものを是非区内でも紹介させていただきながら、できるところからやっていただければなと考えてございます。

◆長谷川たかこ 委員 知識と知恵をもって落とし込んでいただく。足立区もまた少しずつ変わってくると思います。教育指導課長のお力を頂きながら、この足立区で、いじめが少しでもなくなるような取組をしていただきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

◆西の原ゆま 委員 私も48ページのアンケート結果の分析と今後の対応のところで、SOSの出し方教育を推進しとあります。子どもたちが困っているとき適切に助けを求めることができるようにするとありますが、同時に大人側、教員や保護者たちも、既に子どもたちから出されているSOSを受け取る側も、受け取ったときの対応の仕方が大事です。

子どもたちはSOSを出したけれども、それに大人たちが適切に対応できていない、更に傷つけてしまうケースもあると思います。重大事態になりかねません。SOSを受け取る側の教員も対応の仕方を学んで、解決方法を身に付けていくことが、今子どもたちから求められていると思いますが、いかがですか。

◎教育指導課長 教員の感度を高めていくということは、非常に大事かなというふうに考えてございます。教育指導課では、各種研修を行ってございます。職層に合わせた、初任者なら初任者なりの研修メニュー、主幹・管理職であれば、それに見合ったような研修も用意してございます。

例えば東京都教育委員会が、「いじめ総合対策」という冊子をつくっておりますが、こちらの研修、冊子を使いながら、SOSを出したときに教員がどのように対応していくかということも事例を含めて載ってございますので、こういったものを活用しながら、教員の指導力、そういったものを高めていきたいと考えてございます。

◆西の原ゆま 委員 研修で初任者研修、主幹、主任、そして先ほど出された「いじめ総合対策」などもあるということなんですけれども、実態は、重大事態というのが、今回、教育振興ビジョンのいじめのところで出されましたが、いじめによって、児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害の疑いがあるときとか、児童・生徒が相当な期間、学校を欠席すると、そういう重大事態は増加傾向にあると書かれていました。

そして、重大事態のうち、いじめとして認知していなかったという割合が37.5%もありました。これは加害をした子どもたちの認識なのか、教員の認識なのか、教えてもらえますか。

◎教育指導課長 これは、それを受け止める、察知をする教員側の課題だというふうに考えてございます。

少しでも子どもたちのSOSを出したものをちゃんと受け取れるような、そういう感覚を教員の方が持たないといけないというふうに考えてございますので、そういった部分を高めていきたいと考えてございます。

◆西の原ゆま 委員 この教育振興ビジョンの中に、重大事態のうち、いじめとして認知していなかったというのは、子どもたちの認識ではなくて、教員の認識という37.5%で合っているかどうかなんですけれども。

◎教育指導部長 そこの記載は全国的な課題として記載している事例ですので、足立区の事例ではないということはちょっと補足させてください。

◆西の原ゆま 委員 ということは、全国的な認識の中で、これは子どもたちの認識なのか、教員の認識なのか、どっちなんですか。

◎教育指導部長 今、根拠となる資料が手元にないんですけれども、客観的な分析を経て出している数字だと思いますので、子どもの主観的な思いとかではなくて、出てきた結果を客観的に大人が見て捉えた数字だというふうに私は理解しております。

◆西の原ゆま 委員 そうなると、「いじめは絶対にいけないことと教育活動全般を通じて指導し」と書いてあるんですけれども、重大事態でいじめとして認知していなかった、その率が4割だと。

いじめはいけないことだと認識していても重大事態になるくらいに相手を傷つけていたんだと、加害をしてきたんだという子どもたちが、いじめをしていたという認知をしていなかった、大人が分かっていなかったというのは、この資料で分かるのかなというふうに思っていて、この実態に目を向けて、真剣に取り組んでいかなくてはいけないなと思うんですけれども、どうですか。

◎教育指導部長 いじめアンケートですとか各学校のいじめの公表から、学校から報告を受けて、いじめの認知件数というのは教育委員会としても捉えております。

ただ、その中で大人の認知が漏れてしまって、それが長期化して重大事態に至るというようなことが実態として行われていると思いますので、アンケートで子どもの声を聞いたりですとか、教員の目を通して、ふだんからいじめがないのかというその辺の、先ほど研修でということを言いましたけれども、研修を含めて様々な手で教員の感度を高めていく必要があると私も認識しております。

◆西の原ゆま 委員 本当にいじめは絶対にいけないんだということも大事なんですけれども、同時に、自分たちの行動、周りの人たちとの関わりを見詰め直す、自分は相手とのやり取りで傷つけるようなことをしていたのかなとか、自分の置かれた状況、立場、環境を利用していじめをしていたのではないかとか、加害者本人が認識しない限り、いじめだということを認知しなかったという人は減らせないと思います。

今回、問題意識を持った、この教育振興ビジョンにあるように、重大事態は増加していて、児童・生徒が深刻な被害を受けている事態に発展していると書いてあります。いじめとして認知していなかった割合、3割以上、課題をまとめて問題を明るみにしていることは本当に大事なことだと思いますが、そこに光を当てて取り組んでほしいです。いかがですか。

◎教育指導課長 これまでは、自分が暴力を振るったりとか嫌なことを言ったということがいじめだというふうに認識している子どもたちは多かったんですけれども、よかれと思って言ったこととか、又は意図せずに何気なく言った言葉も人を傷つける場合があるんだと。

そういったことがいじめにつながるんだという認識が、子どもたちにも足りないところもありますので、例えば年間35時間やっている道徳の時間を使いながら、相手に対する思いやりだったりとか、そういったものをテーマにしながら、子どもたちには継続して指導していく必要があるのかなというふうに考えてございます。

◆佐藤あい 委員 スクールカウンセラーの方が全員の面談を、小学校5年生とかですか、その内容を再度教えていただきたいんですけれども。スクールカウンセラーが全員面談を行っている内容について教えていただけますでしょうか。

◎教育指導課長 スクールカウンセラーにつきましては、1年間の中で2回ほどやっている学校が多いです。それはなぜかというと、第1回目は顔合わせに近い状況ですので、第1回目から中身に突っ込むようなそんな話はできませんから、まずは人間関係をつくりつつ、その上で、相談があればプラスアルファで関わっているという事例がございます。

◆佐藤あい 委員 それは全区的に決まっているというよりは、学校ごとに、2回行うとかそういうルールがあるんでしょうか。

◎教育相談課長 全員面接につきましては、都のスクールカウンセラーの重要な業務ということで、5年生と1年生が実施するということで位置づけられております。

◆佐藤あい 委員 中学校は行ってないということですか。

◎教育相談課長 中学1年生も行っているものになります。

◆佐藤あい 委員 相談できる人がいるという回答の中で、スクールカウンセラーのパーセンテージがもっと上がるといいのかなというふうには考えておりまして、スクールカウンセラーとの関係性が構築できないとなかなか相談相手というふうな位置づけにはなってこないと思います。

全員面談というところの回数を増やすというのはなかなか時間的にも難しいかと思うんですけれども、関係性を構築するためという部分では、面談だけでは方法としてはないかなと思います。

何か区として関係性構築に関して取り組んでいることだったりとか、お考え、教えていただけますでしょうか。

◎教育相談課長 全員面接は、先ほど教育指導課長からの答弁もありましたとおり、まずは顔合わせというような、校内にこういうスクールカウンセラー、心の専門家がいるんだよというところの紹介も兼ねているかなと認識しております。

スクールカウンセラーからは、定期的に児童・生徒に向けてのお便りを出したりですとか、授業中に校内を巡回するなどして、気になるお子さんを行動観察させていただくのと同時に、ほかの児童・生徒の方からも認識を高めてもらうというような、日頃の関わりの取組はしていると聞いております。

◆佐藤あい 委員 ある学校の事例で休み時間とかに一緒に遊べたとか、そういったところから関係性ができてきたというお話を聞いております。カウンセリングの申込みをするのはなかなかハードルは高いと思います。

ハードルを下げてあげるためにも、そういった休み時間というのは難しいところもあるとは思うんですけれども、一緒に遊んだりとかということを進めていただけるとありがたいなと思うんですが、いかがでしょうか。

◎教育相談課長 日頃の校内の取組の中で、学校によっては休み時間に相談室を開放したりですとか、ドアを開けたままにして入ってきやすくするような配慮もしている学校もありますので、都と区のスクールカウンセラーの研究会などの機会を通して、そういった横展開、子どもとの距離を縮められるような取組については共有していきたいと思っております。

◆佐藤あい 委員 請願の審査という中で、請願項目5つありますけれども、この項目に関しては、足立区として既に全て取り組めているという認識でよろしいでしょうか。

◎教育指導課長 5つの項目につきましては、各学校でそれぞれ、実態に応じて少し形は違うんですけれども、実施しているというふうに認識してございます。

◆佐藤あい 委員 学校によって特色等はあったり、行い方だったりとか形は学校に任せている部分もあるけれども、全て実施できているということで間違いないでしょうか。再度お願いします。

◎教育指導課長 まず、1点目の多様性を担保することで深い学びをというところですとか、個を大事にしながらよい集団づくりというところにつきましては、例えば東京都に「人権教育プログラム」という冊子があるんですけれども、それを使いながら、例えば道徳の時間の中で偏見や差別はいけないことだということを学ぶような、そういった授業も展開してございますし、また、集団づくりとしましては、運動会とか学芸発表会、宿泊行事等で、よりよい集団づくりということで、個を大事にしつつも集団の中でどういう関係性ができていくか、どういう集団がよい集団なのかということを勉強する機会も設けてございます。

また、2番目のソーシャルスキルトレーニング、法教育につきましては、先ほどの集団の中での関わり方については、これはソーシャルスキルトレーニングの中身でもございますので、例えば先ほどの、学校によってはスクールカウンセラーが講師となってトレーニングの指導をするという場面もありますし、また、法教育につきましては、携帯電話等のSNSに関わるそういった事案につきましては、どういう危険があるか、そして一般社会ではどういう法的な犯罪になってしまうかということを、例えば警察関係者ですとか弁護士、医師の方に来ていただきながら、そういった勉強を進めているところでございます。

3番目の、子ども主体のいじめ防止活動につきましては、この報告にもありますとおり各学校で様々学校の実態が違いますので、形は違うんですけれども全校で行っているところでございます。

4番目の、いじめ対策推進法、重大事態のガイドライン、それを遵守するということにつきましては、先ほどの研修を行ってございますので、当然そういう冊子も使いながら実施しているところでございます。

最後の、いじめ啓発につきましては、各学校ともにいじめは重大な人権侵害だというところを、保護者会ですとか子どもたちに対する集会で周知をしたり、授業でも取り扱って実施しているところでございますので、この5点につきましては各学校で確実に行っていると認識してございます。

◆佐藤あい 委員 ありがとうございます。様々、きちんと取組を進めていただいているというところで、そういった中でもまだまだいじめというものがなくなっているわけではないというところと、声を上げやすい環境をよりつくっていく必要があると考えておりますので、これまで行っている取組、着実に継続をして進めていただければと思います。要望です。

◆かねだ正 委員 僕から簡単に1点だけなんですけれども、今回のこの調査報告、いろいろ出てきていますけれども、この報告についての感想をちょっと伺いたい。

教育指導部長がいいかな、部長に。

◎教育指導部長 まず、後半の子ども主体の取組というのは、各学校での様々な工夫を講じた取組が行われているということが見える化できたので、私としても非常によかったというふうに認識しております。

いじめアンケートについては、相談できる人がいると、ほぼできている子どもはいるんだけれども、様々御意見いただく中で、人に相談しづらい子が中にはいるというところは継続的に見ていかなければいけないということで、こういったアンケート自体を続けていくことが大切なんだなというふうに認識しているところです。

◆かねだ正 委員 最終的に一番大事なのは、いじめを受けているという方の気持ちだと思うんです。その気持ちというのは、受けているお子さんとかによって、状況によって、様々感じる、気持ちがあって、いじめというふうに感じるケースもあれば、そうじゃないというふうに感じるケースもあって、非常に難しい部分があると思うんです。

そういったことを考えたときには、お子さんがいじめを受けたというふうに思ったときに、どれだけ垣根なくそのことを伝えられるかという、環境をいかにつくっていくかということが何より大事なことだと思うんです。

どんなに防ごうと思っても、なかなか全くのゼロにしていくというのは、もちろん目標はゼロにしていかなきゃいけないんですけれども、ゼロにしていくということは限りなく難しい部分もあるので、その辺については連絡体制というのが非常に大事だと思うんですけれども、その辺について再度いかがでしょうか。

◎教育指導部長 今の御指摘を踏まえて、3点感じたところです。

足立区は、法律等の定義に基づいて、いじめについては感度高く取り上げていくということで徹底しています。子ども同士でお互い褒めたり、いいことを言ったとしても、相手が嫌な気持ちになったらそれはいじめですよというふうにカウントすると徹底しているので、このあたりは新規採用教員ですとか他区から転入する教員などもいますけれども、いじめの定義の捉え方、これについては周知徹底を今後も図っていきたいと思っております。

先ほど来出てきている、子ども同士、あと子どもと教員との人間関係、相談しやすさであったり、こういう子はいじめられているんじゃないかというような問い掛けだったり、そのあたりを言いやすい環境づくり、これは徹底してつくり上げていきたいと思っております。そのあたりは、教育振興ビジョンの中の理念にも今回盛り込んでおります。

また、この子がいじめられているとかそういったことを、きちんと教員に言った子に対しては褒めてあげて、その子が疎外されることのないようにきちんと守っていく、そのあたりも組織体制の中で十分につくり上げていく必要があるというふうに認識しております。

◆かねだ正 委員 最終的には、先ほど申し上げましたけれども、いじめはいけないんだよという、いわゆる啓発活動、防止活動ということが、区を中心にどれだけ徹底をしていけるかという、継続していかなくてはいけないことなので、これは、一時的じゃなくて、その部分が大事だということと、もし何かそういった事例があったときには、速やかにそのことがきちっと表に出てくるということ。

このぐらいのことだったら大丈夫だろうということで上に報告が上がってこないということがなくて、きちっと上がってくるという体制が大事だと思うので、そのことはきちっと留意して、これからも継続して進めていっていただけるよう要望しておきます。

◆長谷川たかこ 委員 すみません、先ほど、やり取りの中で、この請願項目5つがなされているというようなお話があったので、これはきちんとお伝えしておかなくてはいけないと思い、発言をさせていただきます。

この請願、私が紹介議員になっておりまして、これを書かれた方々の中には、名前を公表していいと言われているので、辰沼小学校の元校長先生の仲野繁先生も入っていらっしゃいます。この請願は、仲野先生の思いが入っているものです。

仲野先生は足立区の小学校校長を御勇退されて、今、一般社団法人ヒューマンラブエイドといういじめ撲滅のために全国を走り回り、課題解決に向けた取組をしています。

足立区の中の重大案件、ここに、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインについても出されていますが、この案件についても動いています。実際に現在も重篤な案件で、小学校も、足立区は入っています。学校側の認識も浅く、てこ入れをしている、学校側を支援している段階です。

以前も委員会でずっと話はしているところです。学校側としては、もう解決済みだというふうにおっしゃっていた案件もありますが、いじめを受けた被害者の親子はいまだに引きずっていて、いまだに不登校です。解決はしていません。学校側はもう解決済みだと言っていても、いじめを受けた被害者親子は解決はしてない状態で不登校に陥っている。原状回復に全くつながってないという現状があります。

全部もろもろ含めてのこの請願内容です。

教育指導課長にはお伝えしておかなくてはいけませんが、まだそういう案件が中にはあるということなんです。これはまだ全部、この5項目は願意を満たしていません。

2番の法教育についても、先ほどまた別の論点での法教育の話がありました。

いじめに関する法教育というのはすごく大切で、法教育を学校やっているからイコールいじめについての法教育なのかというと、全くそうではありません。違う論点で、法教育がなされているという事案もあります。ここでいう法教育をしてほしいというのは、いじめについての法教育をしてくださいということです。

そこの認識を是非お願いしたいです。

子ども主体のいじめ防止活動というのは、正に仲野先生が築き上げた辰沼キッズレスキューです。その取組が各小・中学校でなされているのかというと、なされていません。

実際に辰沼小学校でも、仲野先生御勇退された後に、現状どうなのかと仲野先生が入ると、もういじめないからいいじゃないかということで、キッズレスキューが薄れてしまっているというような現状があったそうです。自分が勇退した後も何年も何年も足を運んで、それが継続できるように御尽力し汗をかいていらっしゃる状況です。

各部分を細かく見ていくと、まだまだできてない点が沢山あります。

是非そこは御理解をしていただきたい。それから、以前も前教育指導部長や管理職の方と仲野先生は幾度となく話合いをしております。2年にもなります。

不登校の人数が多いこと。そこの不登校の中に、いじめがあるのではないかと推測しています。そこに仲野先生は着眼点を置いていらっしゃるんです。

不登校のアンケートをしているかどうかというところで、今回予算が付いて、秋からアンケートを行います。足立区としてのいじめというのは、潜在的にあって、これから、秋からアンケートをして中身を精査していきます。この5つ、これからてこ入れをしていかなくてはいけない、喫緊の課題です。是非御理解いただきたいと思います。

◎教育指導課長 先ほど、5つが、実施しているというふうにお答えをいたしました。ですが、質ということにつきましては、まだ上げていく余地はあるのかなというふうに認識してございます。

また、辰沼小学校でのキッズレスキューが、例えば中学校でも同じような形でできるかというと、発達段階が違いますので、どういう形で、中学生の発達段階では自分自身が考えて動くということが大事かなというふうに考えてございますので、その状況、学校の発達段階も含めまして、どういう展開の仕方ができるか、そういったものにつきましては引き続き取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

◆長谷川たかこ 委員 辰沼小学校のキッズレスキューを、中学校版といっても、それは成長段階で捉え方とか取組の仕方というのは変えるべきだと私も思っております。

教育指導課長には、そのような着眼点をお持ちになっていただきながら、建設的にどんどん進めていただきたいと思っております。期待しておりますので、よろしくお願いいたします。

○大竹さよこ 委員長 他に質疑ございますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

○大竹さよこ 委員長 質疑なしと認めます。

次に各会派の意見をお願いします。

◆小泉ひろし 委員 これまでも、この請願、議論してきましたが、足立区でも様々取り組んだ中で、認知件数は増えているけれども、解決に向けての未解消は逆に、たしか80%ぐらいに減ったとかそういう報告も以前ございました。

また、先ほど報告がありましたけれども、感度、気付き、東京都の人権教育プログラムに沿った人権教育についても、校長をはじめ幹部職員、教員等の間でもしっかりと研修を行っている。

また学校においても、年間35時間の道徳の時間の中で多様性も含めて学習しているということだとか、また、法教育だとかソーシャルスキルトレーニングにつきましても様々な、学芸会、宿泊行事、運動会などを通じてコミュニケーションの取り方、またSNSなども含めて人を傷つける行為や言葉遣いなどは場合によっては法に触れるんだよというようなことも教育を行っていると認識しております。

また、今回の報告の中でも、子ども主体のいじめの防止活動が、形は違いますけれども各学校で行われております。学校の先生方にとっては、そういう子どもたちの動きを、感度を高めていくということを今後もしていただきたいし、子どもたちにとっては相談しやすい環境、これをしっかりと進めていただきたい。

足立区はこれまでもそういうことをやっておりますが、今後、本当に充実して、いじめというのは本当に人権侵害、しかしながら捉え方によって、先ほどもお話がありましたけれども、よかれと思ったことも相手はどう感じるかという、全くゼロにすることは難しいかもしれませんが、本当にこれまでの取組を充実していただきたいと思います。

この請願につきましては、態度としては、十分、この間、足立区としては願意を満たす方向で行って実施しているという観点から、不採択とさせていただきたいと思います。

◆かねだ正 委員 これまでいろいろ議論していく中で、今回の請願の願意については、いじめ防止に対する教育、いじめ防止に対する活動、いじめ防止に対する啓発ということを進めてほしいという、この内容が請願者の願意だというふうに理解しているんですけれども、いろいろ議論していく中で、いじめ予防の取組に関する調査等々の結果などもお聞きしていると、それぞれの学校と協力しながら、特色を持って、いじめ防止に対する取組については着々と、また継続的に進めているなというふうに会派としては非常に感じています。

先ほども申しましたけれども、今後もこの取組を継続していくことが非常に重要だと思うので、しっかりとこの取組、緊張感を持ちながら、学校と協力、連携を取りながら進めていっていただきたいと思います。また、先ほども申し上げましたけれども、いじめについては、特にいじめられる側のお子さんのお気持ちというのが非常に大事になってきますので、緊張感を持ってということを申し上げましたけれども、アンテナも非常に高く持っていただきながら、それは学校現場の先生方にもきちんとアンテナを高く持っていただきながら、子どもの気持ちをきちんとキャッチしていただいて、折々に触れて、すぐそのことが表にちゃんと報告が上がるような体制づくりも、今後も進めていっていただきたいと思います。

願意を満たしているというふうに、うちとしては判断しておりますので、不採択というふうにさせていただきます。

◆西の原ゆま 委員 いじめ問題は教員1人では取り組めません。この報告にあるように、学年、学校単位で取り組むこと、職員室や学年会、生徒指導部会でも、小さな変化に気付いたら教職員たちが情報共有できるような空気づくり、教職員同士で支え合える関係性になれるような支援も、区教育委員会も学校に寄り添って取り組んでいただきたいと思います。

先ほどもおっしゃっていましたけれども、道徳で35時間と。でも、これ全部いじめのことをやっているわけではありませんし、「いじめ総合対策」の冊子を使ってと言っていましたけれども、これは研修の中でしっかりとやっているときもありますが、これにずっと向き合っているときだけではないので、いろいろな研修もありますが、ここで言われているように、教職員が、いじめの重大事態の調査に関するガイドライン、ちゃんと児童・生徒を守っていく立場で手立てを取ってほしいとあります。

願意はまだ満たされていないと思いますので、採択でお願いします。

◆佐藤あい 委員 本請願に込められた、いじめを決して許さない、子どもたちの安心・安全を守りたいという思いについて、心から共感をするところであります。いじめは子どもの命ですとか未来に深刻な影響を与えるものですし、社会全体で取り組むべき課題であるという認識でおります。

こちらの請願理由を拝見しますと、現場で日々尽力されている教育関係者の取組が十分に区民の方に伝わっていない部分もあるのかなとも感じるところであります。

請願項目5項目については、先ほどもありましたように足立区が既に取り組んでいる内容であるという部分も踏まえまして、既に取り組まれている施策と重複しているということから、本請願の趣旨には深く理解は示しますけれども、我が会派としては不採択と判断をするに至りました。

ただし、区のいじめ対策がこれで十分であると考えているわけではございません。他自治体の事例なども研究をしていただきまして、今後の足立区のいじめ防止の取組をアップデート、そして質の向上というのは目指していただくことを要望しまして、本請願につきましては不採択といたします。

◆長谷川たかこ 委員 紹介議員だから言いますけれども、この請願を出したことで足立区の施策が動いてきたという認識でおります。

もともと足立区が積極的にやって、その上にこれが出されたとかではなく、今まで乏しいから、この請願の必要性があり、有志のみんなで立ち上がってこの請願書を出したわけです。それを元にしてどんどん、皆さんがロビー運動をしたりとか、私も議会で執行機関の皆さんに新たな施策を提案させていただき、やっとここまで進んだ、私はそういう認識でいます。

ですから取り組んでいる施策が満たされたから、これを不採択とか、それはいかがなものでしょうか。

共感を得ているとか願意を満たしているとか、そう言うのであれば、だったら採択すればいいんじゃないですか。皆さん。

どこに間違ったことが書いてあるのでしょうか。足立区としてやらなきゃいけないことを、今まで積極的に議論させて頂きました。

全国のお手本となるキッズレスキューもつくられた辰沼小学校元校長 仲野繁先生の思い、いろいろな人たちの、いじめの当事者の皆さんの想いが詰まっています。悩みを抱えて、深い悲しみを持っている親御さんの思いをもって、この請願を書いて、有志の皆さんが出しているんです。

何で、願意を満たしているから不採択と言えるのか、私には信じられません。

請願、署名された皆さんがお聞きになられたら、どんな悲しみを持たれるか、お分かりになっていただきたいと思います。

まだまだ足立区はいじめに対してはきちんと取り組まなくてはいけない区です。

深刻ないじめでいまだに学校に通えないお子さんたちがたくさんいます。

精神的にメンタルをやられてしまっている親御さんも実際にいるというお話をお聞きしていますし、私と一緒に活動している中の親御さんにもそういう方がいます。

だから、もっともっと推進していかなくてはいけないんです。

それを、願意を満たしているから不採択にしますとか、共感しているけれどもとか、それはあってはならないことだと私は思っております。

ですから、私はこれは採択でお願いいたします。

○大竹さよこ 委員長 これより採決をいたします。

本件は採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。

[賛成者挙手]

○大竹さよこ 委員長 挙手少数であります。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。